Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Der Heldbock (Cerambyx cerdo) bildet keine geografischen Rassen. Neben der Bezeichnung Heldbock gibt es auch noch weitere gebräuchliche deutsche Namen: Großer Spießbock, Großer Eichenbock.

Kennzeichen

Mit über 5 cm Körperlänge ist der Heldbock einer der größten heimischen Bockkäfer. Färbung schwarzbraun, Flügeldecken zum Ende hin schmaler werdend und bräunlich aufgehellt. Fühler besonders bei den Männchen auffallend lang.

Biologie und Ökologie

Von den Weibchen werden ca. 300 Eier in Rindenpalten gelegt aus denen nach etwa zwei Wochen die Eilarven schlüpfen. Brutbäume sind in der Regel Stieleichen. Die geschlüpften Larven fressen sich durch die Rinde und Bast bist in das Kernholz oft vorgeschädigter Eichen durch. Sie durchlaufen dabei mehrere Larvenstadien. Die Fortpflanzung erstreckt sich von Mai bis August. In unseren Breiten dauert ein Entwicklungszyklus je nach klimatischen Bedingungen zwischen drei bis fünf Jahren. Dabei sind mindestens zwei Larvalüberwinterungen zu durchlaufen (KLAUSNITZER et al. 2005). Zur Verpuppung im Holz werden am Ende der Larvengänge, die durchaus Daumenstärke erreichen können, hakenförmig abgeknickte Kammern angelegt. Diese werden vor der Verpuppung mit Nagsel und einem kalkartigen Deckel verschlossen. Die Imagines überwintern meistens in der Puppenwiege bevor sie im Folgejahr ans Tageslicht kommen. Die Tieren sind dämmerungs- und nachtaktiv kommen aber auch vor einsetzenden Sommergewittern und schwülwarmem Wetter tagsüber aus ihren Verstecken und laufen dann unruhig an den Stämmen umher. KLAUSNITZER et al. (2005) berichten von plötzlichem Verlassen der Brutbäume, wenn die Lufttemperatur 18°C übersteigt und hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Bei kühlem Wetter bleibt der Heldbock in seinem Versteck. Flussbegleitend sind Stieleichen der Hauptbrutbaumart. In anderen Regionen werden auch Traubeneichen besiedelt und im südlichen Europa kommen Eschen, Walnuss, Kastanie, Ulme und Weide als Brutbaum in Frage. Zur Nährstoffaufnahme sind die Larven auf die feuchte assimilat-, vitamin- und mineralienführende Bastschicht und den Splint angewiesen, weshalb sie sich nur an lebenden Bäumen entwickeln können.

Überregionale Verbreitung

Europäische verbreitete Art mit Vorkommen vom Kaukasusgebiet, Kleinasien über den Balkan und Nordafrika. Die einst weit verbreitete Art hat in fast allen Bundesländern mit Ausnahme von Bremen, Hamburg, dem Saarland und Thüringen überall aktuelle Vorkommen. Schwerpunktmäßig ist die Verbreitung in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Auffällig ist, aufgrund der ökologischen Ansprüche, die Vorkommensdichte in den großen Flusstälern von Rhein, Elbe, Vereinigter Mulde und Spree.

Erhaltungszustand

- ungünstig-schlecht

- ungünstig-unzureichend

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Der Nachweis der Art erfolgt in der Regel nach der jeweils aktuellsten Version des Kartier- und Bewertungsschlüssels des LfULG. Es werden potentielle und tatsächliche Brutbäume durch Artenkenner erfasst. Befragung von Eigentümern, Revierleiter und Artspezialisten, Begehungen in der laubfreien Zeit von November bis April und während der Hauptaktivitätszeit bei entsprechender Witterung. Erfassung aller vorgegebener Parameter (z.B. Anzahl der Brutbäume, Anzahl Bohrlöcher, Nachsuche nach Ektoskelettresten, Zählung von beobachteten Imagines auch bei nächtlichen Begehungen etc.).

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Bestand

Aktuelle Schwerpunkte der Vorkommen des Heldbockes sind das Tal der Vereinigten Mulde bei Eilenburg sowie das Elbtal zwischen Riesa und Torgau sowie die Großenhainer Pflege.

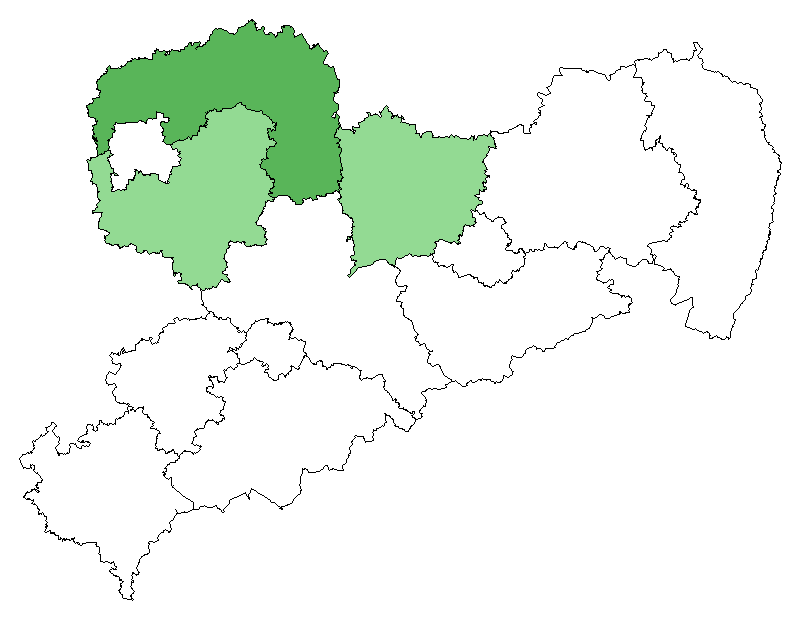

Regionales Vorkommen

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis vor 1945

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis vor 1945

- Westsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

Verbreitung und Einbürgerung

Weitere Populationen aus dem Leipziger Auwald (DORN 1936) existieren wohl nicht mehr als vitale Vorkommen. Bei den aus sächsischen Gebirgen zwischen dem Vogtland und dem Zittauer Gebirge stammenden Einzelfunden handelt es sich wahrscheinlich um verschleppte Tiere, wie schon NÜSSLER (1968) vermutete. Die Einzelmeldung (Karte) aus dem Neißetal (KLAUSNITZER et al. 2005) geht auf einen Übertragungsfehler zurück und ist somit nichtig.

Vorkommenskarte

Phänologie

Erläuterung Phänologie

Je nach jahreszeitlicher Temperaturentwicklung sind die Imagines von Mitte Mai bis Ende August an den Brutbäumen zu beobachten. Der Schwerpunkt des tageszeitlichen Auftretens liegt in den späten Nachmittagsstunden bis in die Nacht.

Lebensraum

Der Lebensraum ist in den allermeisten Fällen in historisch alten Baumbeständen und hier in Sachsen fast ausschließlich in Stieleichenbeständen zu suchen. Nur in wenigen Fällen wurden auch Traubeneichen besiedelt. Bevorzugt werden randständige, sekundär vorgeschädigte Bäume mit ausgesprochener Sonnenexposition auch im Bereich des Stammfußes.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Besiedelte Eichen, meist weit über 150 Jahre alt, haben eine Umfang von über zwei Metern (meist deutlich mehr) und weisen oft Wipfeldürre auf. Diese Bäume finden sich als Solitärbäume bis in Siedlungen hinein, als Linearbestände an Straßen in Parks oder entlang von Gewässern. Freistehende Einzelbäume (Stammumfang 2,5 7 m) mit ihren Starkästen erlangen nach (KLAUSNITZER et al. 2005) allerhöchste Bedeutung als Reproduktionsstätten.

Habitatkomplexe

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen, Alleen

Management

Beurteilung

Der Kenntnisstand ist trotz erheblicher Kenntniszuwächse in den letzten zwanzig Jahren immer noch als lückenhaft zu bezeichnen. Besonders zur Autökologie bestehen noch Kenntnisdefizite.

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

- Landesprioritäres Natura 2000-Schutzgut

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Erhalt alter Baumbestände (ausgewogene Pflegemaßnahmen unter Berücksichtigung der Baumstatik), Förderung von Eichenaufwuchs (heterogene Bestandskontinuität), Erhalt auch absterbender Bäume, Sicherstellung von Kohärenz alter Baumbestände auch durch Neuanpflanzung. Freistellung beschatteter Brutbäume und potentieller Brutbäume in Vorkommensgebieten.

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

An erster Stelle stehen Gefährdungen durch menschliche Eingriffe: Intensivierung der Holznutzung und Entfernung \\\"kränkelnder\\\" Bäume, Wegesicherungspflicht (Gesetzes- und Interessenkonflikte), Intensivierung der Forstwirtschaft (Alterklassenforste), Absägen überhängender Äste im agrarisch genutzten Raum, Unterbrechung der Habitattradition (NEUMANN 1985, 2001), Fehlende Pflege (Auflichtung) ehemals als Hudewälder genutzter Baumbestände (HIELSCHER 2002, KLAUSNITZER et al. 2005).

Sonstiges

Literatur

DORN, K. (1936): Cerambyx cerdo bei Leipzig und in der Dübener Heide (Col.). - Mitteilungen der entomologischen Gesellschaft Halle 14: 52-57.

HIELSCHER, K. (2002): Heldbock, Großer Eichenbock – Cerambyx cerdo (LINNAEUS), In: Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.), Lebensräume und Arten der FFH- Richtlinie in Brandenburg – Katalog der natürlichen Lebensräume und Arten der Anhänge I und II der FFH- Richtlinie in Brandenburg, Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg, Heft 1, (2): 134 -135.

KLAUSNITZER, B, BENSE, U. & V. NEUMANN (2005): Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758 pp. 362-369. In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose.- Münster (Landwirtschaftsverlag) - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69 (1): 743 S.

NEUMANN, V. (2001): Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758 – Heldbock, Großer Eichenbock, in: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt; Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt - Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen- Anhalt; 38. Jahrgang, Sonderheft, S. 43-44.

NEUMANN, V. (1985): Der Heldbock (Cerambyx cerdo), Die Neue-Brehm-Bücherei, Ziemsen, Wittenberg-Lutherstadt, 103 S.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand 15.11.2010; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)