Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Verwechslungsgefahr

Tettigonia viridissima (Flügel bei T. viridissima aber nur so lang, wie Legeröhre und Cerci beim Männchen doppelt so lang, wie Styli); Tettigonia cantans (im Durchschnitt aber kleiner, als T. viridissima und T. caudata, die Legeröhre überragt die Flügelenden mehr als 10 mm. Dornen an den Hinterbeinen braun)

Kennzeichen

Männchen 25-30 mm lang

Weibchen 30-40 mm lang

Die Grundfarbe ist meist hellgrün, mitunter sind Flügel und Thorax-Oberseite bräunlich angelegt, Die Flügel sind bei beiden Geschlechtern über das Thorax-Ende hinausragend, die Antennen sind sehr lang (reichen bis über die Flügelspitzen hinaus). Die Beine sind lang, die Hinterbeine schwarz bedornt. Der Legebohrer ragt etwa 10 mm über die Flügel hinaus. Beim Männchen sind die Hinterleibsanhänge (Cerci und Styli) gleich lang.

Gesang: Der Gesang besteht aus kurzen, anschwellenden Schwirrversen. Er ist leiser als bei der Zwitscherschrecke und nur ca. 10 bis 20 Meter weit hörbar.

Biologie und Ökologie

Die Art lebt in höherer Gras-Krautvegetation, wie hochwüchsige Wiesen, Getreidefelder, Ruderalfluren. Sie kann durchaus als Steppen-Art bezeichnet werden.

Die Eiablage erfolgt in den Boden, die Eier überwintern. Die Entwicklung vollzieht sich über 7 Larvenstadien.

Nahrung

kleine Wirbellose; Larven pflanzliche Nahrung

Überregionale Verbreitung

Eurasiatische Verbreitung, von Sibirien über Vorderasien, den Balkan bis in das östliche Mitteleuropa (Polen, östliches Deutschland, am Südrand der Alpen bis in die Schweiz). Die westliche Arealgrenze verläuft durch Ostdeutschland (Elbe). Westlich der Elbe existieren isolierte Populationen in Sachsen-Anhalt.

Die Hauptvorkommen in Deutschland liegen in Brandenburg.

Erhaltungszustand

- günstig (Gutachterliche Bewertung)

- ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

Allgemeine Verantwortlichkeit

Untersuchungsstandards

- Die Erfassung erfolgt in der Zeit der Imaginalreife durch Verhören der Gesänge (mit und ohne Detektor) und Abstreifen höherer Gras-Kraut-Vegetation mit Kescher in geeigneten Habitaten. 3-4 Begehungen im Abstand von 1 Woche sind sinnvoll.

- Die Erfassung erfolgt in der Zeit der Imaginalreife durch Verhören der Gesänge (mit und ohne Detektor) und Abstreifen höherer Gras-Kraut-Vegetation mit Kescher in geeigneten Habitaten. 3-4 Begehungen im Abstand von 1 Woche sind sinnvoll.

Die sächsischen Vorkommen sind zoogeografisch bedeutsam. Funde sollten dem LfULG oder den entomologischen Verbänden mitgeteilt werden.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

- gleichbleibend

- Daten ungenügend

Kurzfristiger Bestandstrend

- gleichbleibend

- Daten ungenügend

Bestand

Es gibt nur 3 Datenbankeinträge (3 MTB), davon 2 Einträge seit 2000, die sich auf ein gesichertes Vorkommen beziehen (Umgebung Stehla an der Elbe an der Grenze zu Brandenburg, letzter bekannt gewordener Fund 2006).

Möglicherweise gibt es aber mehr Vorkommen, als dies der aktuelle Kenntnisstand repräsentiert.

Vor etwa 20 Jahren waren noch Funde für die Oberlausitz und den Bereich der ehemaligen Planungsregionen Dresden (Oberes Elbtal/Osterzgebirge) angegeben (Börner 1995). Der Dresdner Fund geht offenbar auf einen Nachweis bei Niederau im Jahr 1992 zurück. Für die Oberlausitz konnten keine genaueren Angaben ermittelt werden.

Die aktuelle Situation (nach 2010) ist unbekannt.

Regionales Vorkommen

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- OL=Oberlausitz: Nachweis ab 1980 (bis 1999)

Verbreitung und Einbürgerung

Die Datenlage zu dieser Art ist sehr schlecht. Derzeit ist fraglich, ob es in Sachsen überhaupt noch Vorkommen gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass östlich der Elbe im Grenzbereich zu Brandenburg noch Nachweise erbracht werden können. Möglicherweise kommt es hier auch nur jahrweise zu Expansion und Regression an der Arealgrenze. Das letzte belegten Vorkommen von 2004 bei Stehla wäre auf Aktualität zu überprüfen.

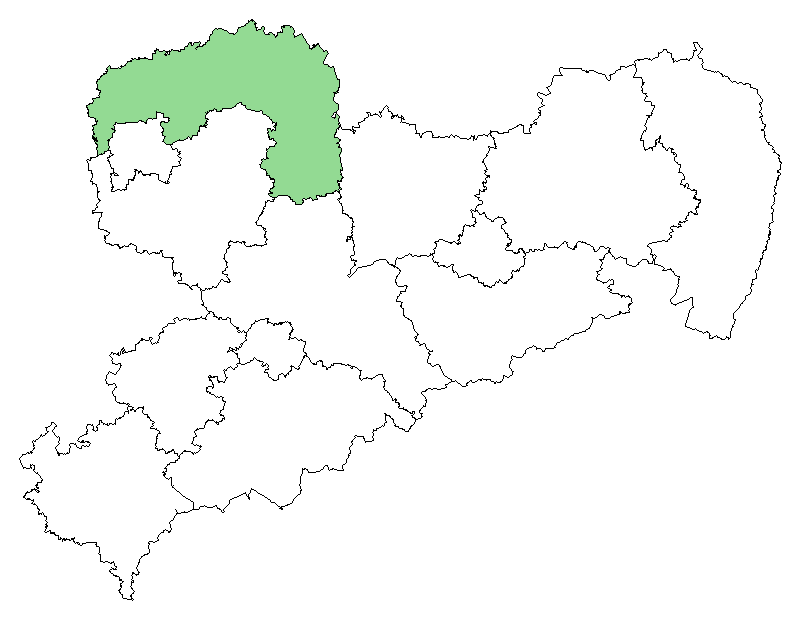

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Eier überwintern. Der Schlupf der Larven erfolgt je nach Witterung und Temperatursumme Ende April/Anfang Mai. Erste Imagines sind Ende Juni/Anfang Juli zu erwarten (frühester Nachweis 23.06.). Mit den ersten Frösten sterben die Tiere ab.

Lebensraum

Auf Sachsen bezogene Angaben gibt es nicht. Allgemein besiedelt die Art hochwüchsige Gras-Kraut-Vegetation mit Präferenz für Getreidefelder und ruderale Säume..

Eiablage-, Larvalhabitate sind Grünländer (extensiv genutzte Wiesen). Die Imagines bzw. bereits die Nymphen wandern in etwas höhere Pflanzenschichten (benachbarte Staudenfluren, niedriges Buschwerk, Getreidefelder) ab, einen echten Habitatwechsel gibt es jedoch nicht.

Habitatkomplexe

- Äcker und Sonderkulturen

- Grünland, Grünanlagen

- Ruderalfluren, Brachen

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft besonderer Struktur

- Offene Landschaft, mittlere Habitate

- Offene Landschaft, Nutzflächen, Intensivgrünland

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Es besteht erheblicher Forschungsbedarf

Management

Grundlage wäre eine Ermittlung noch existenter Vorkommen (östlich der Elbe).

Zu erfassen ist die Habitatstruktur/ -komplexität und Nutzungsintensität. Spezifische Artenhilfsmaßnahmen sind wahrscheinlich nicht erforderlich. Die Seltenheit in Sachsen ist nicht anthropogen bedingt, sondern zoogeografisch (westliche Arealgrenze). Geeignete Habitate findet die Art überall.

Gefährdungen

Nicht im Detail bekannt; das Gefährdungspotenzial dürfte gering sein. Einen limitierenden Einfluss hat sicher die Getreideernte. Dabei werden die Habitate zerstört und auch Tiere selbst Opfer der Erntetechnik.

Sonstiges

Literatur

Literatur (außerhalb Sachsens)

KÖHLER, G. (2001): Fauna der Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) des Freistaates Thüringens. – Naturschutzreport 17, Jena.

MAAS, S., P. DETZEL & A. STAUDT (2002): Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands, Verbreitungsatlas, Gefährdungseinschätzung und Schutzkonzepte. – Hrsg. Bundesamt f. Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.

MAAS, S., P. DETZEL & A. STAUDT (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Heuschrecken (Saltatoria) Deutschlands, Stand: Ende 2007. – Naturschutz und Biologische Vielfalt. 70 (3), Hrsg. Bundesamt f. Naturschutz, 577-606.

Literatur (Sachsen)

BÖRNER, J. (1995): Kommentierte Checkliste der Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) für den Freistaat Sachsen (Stand: 20.12. 1994). Mitt. Sächs. Ent. 28: 3-5

KLAUS, D. & D. MATZKE (2010): Heuschrecken, Fangschrecken, Schaben, Ohrwürmer – Rote Liste und Artenliste Sachsens. Hrsg. Sächs. Landesamt f. Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: November 2013

Bearbeiter: Uwe Fischer (Büro f. Landschaftsökologie Schwarzenberg, Entomofaunistische Gesellschaft e.V., LV Sachsen)