Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Die Art zählt mit einer Vorderflügellänge mit bis zu 40 mm zu den größeren Tagfaltern. Die Flügelfarbe ist ein helleres Gelb und die Hinterflügel sind schwanzartig verlängert; innen mit rot-blauen Augenflecken. In den Flügeln verlaufen längs schwarze (dunkle) Binden, die besonders im Vorderflügel auffällig sind.

Biologie und Ökologie

Die Eiablage erfolgt an junge Blättchen von oftmals kümmernden Pflanzen der Schlehe (Kulturobstsorten oder anderer Rosengewächse – in der Oberlausitz Spätblühende Traubenkirsche) stark besonnter Standorte. Je heißer der Eiablageort, desto höher werden die Eier abgelegt.

Es überwintert die Puppe. Die Entwicklung zum Falter und dessen Flugzeit hängt im Wesentlichen vom Witterungsverlauf im Frühjahr ab. In machen Jahren wird auch eine (partielle) 2. Generation (Flugzeit Juli/August) gebildet.

Für die dispersionsfähige Art wird bezüglich des Flächenanspruchs für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren von 260 ha ausgegangen. Die Populationsdichte liegt bei 25 Faltern je km².

Überregionale Verbreitung

Die Art kommt von Nordafrika, Mittel- und Südeuropa über die Türkei und den Mittleren und Nahen Osten im gemäßigten Klimabereich bis West-China vor.

Europa: Südlich des 52. Breitengrades, nördlich davon migriernde Einzeltiere. Fehlt auf den Britischen Inseln. Verbreitungskarte: KUDRNA et al. (2011): 263.

Fehlt in Deutschland in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Lokal umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 2 (hohe)

Untersuchungsstandards

Die Falter können an warmen trockenen Hängen und auf Bergkuppen fliegend beobachtet werden, wo ausreichend Gebüsch vorhanden ist.

Auf der Blattoberseite der Nahrungspflanzen können an trockenheißen Standorten die Raupen gefunden werden.

Genehmigungspflichten: Betreten NSG außerhalb von Wegen, bzw. Befahren der Wege im NSG.

Nachweis: Falter; Fotodokumentation, auch vom Lebensraum, ggf. Einzeltierentnahme abseits von bekannten Vorkommen nötig (ggf. Verwechslung mit dem Schwalbenschwanz möglich).

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Möglichkeit zur Vernetzung benachbarter Populationen beibehalten.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

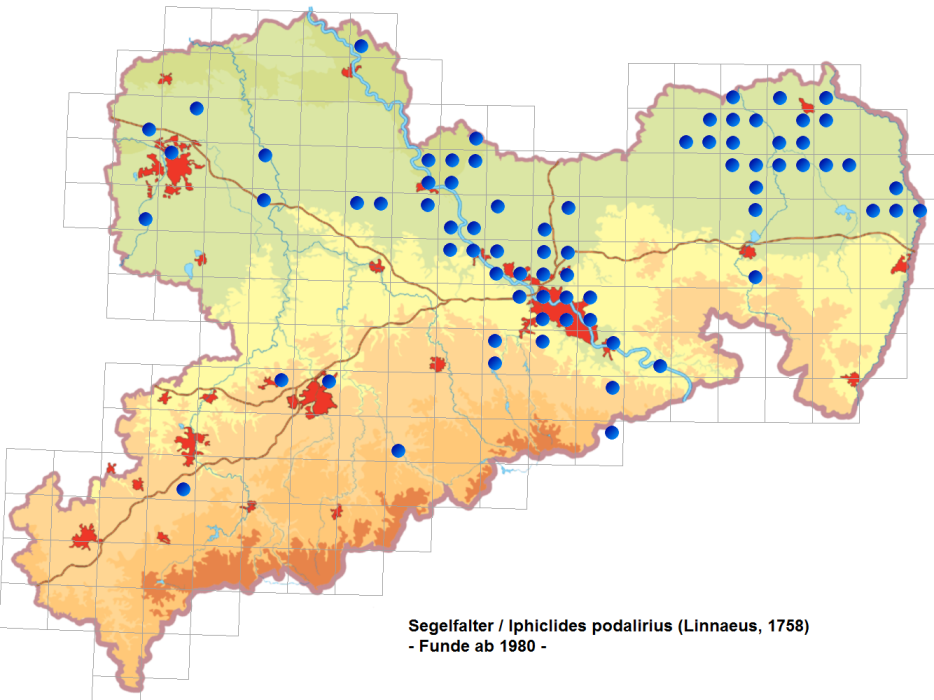

Verbreitungskarte

Bestand

Die Art unterliegt Populationsschwankungen. Sie kann wegen ihres großen Flächenbedarfes an manchen Orten jahrelang unterhalb der Beobachtungsschwelle existieren.

Die Art kommt aktuell vor allem im Elbtal und in den Lausitzer Bergbauregionen vor.

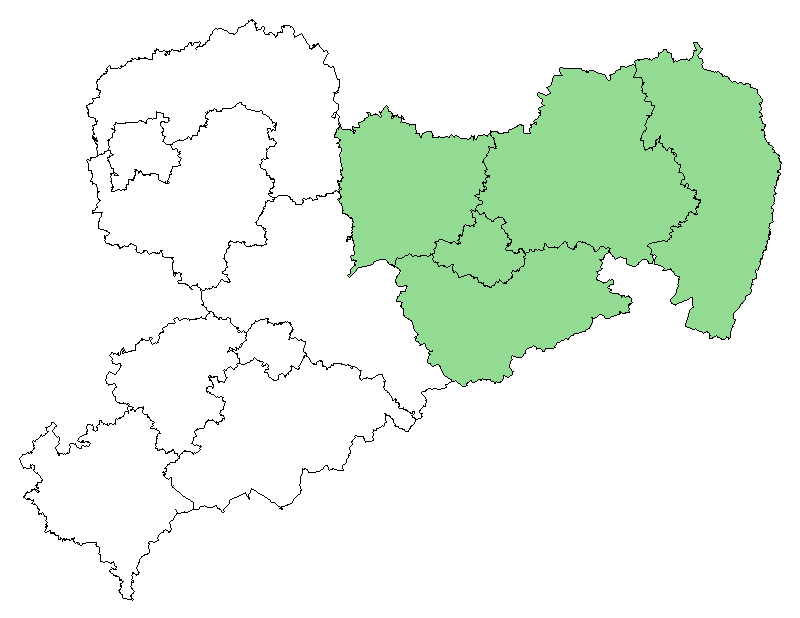

Regionales Vorkommen

- MS=Mittelsachsen: Nachweis ab 2000

- NWS=Nordwestsachsen: Nachweis ab 2000

- OL=Oberlausitz: Nachweis ab 2000

- SWS=Südwestsachsen: Nachweis ab 2000

Verbreitung und Einbürgerung

In früheren Jahren (nach 1900 bis 1950) war – abgesehen von Einzelnachweisen – der Segelfalter hauptsächlich im Elbtal zu Hause. Vorher war er Literaturangaben zufolge (MÖBIUS 1905) weiter weiterbreitet. Ab etwa 1980 breitet sich die Art in den Lausitzer Bergbaulandschaften aus.

Vorkommenskarte

Phänologie

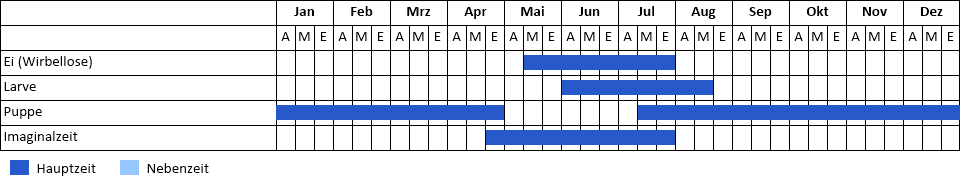

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Art ist normalerweise einbrütig, der Falter fliegt Ende April bis Ende Juli. Eine zweite Faltergeneration wird in Sachsen zunehmend registriert. Sie kann auftreten, wenn die Raupen schnell wachsen und vor der Kritischen Photoperiode noch im Langtag aufgewachsen sind.

Lebensraum

Iphiclides popdalirius ist ein Biotopkomplexbewohner. Die Art fliegt an warmen bis heißen, trockenen aber bebuschten Hängen, in Weinbergs- und Obstanbaulagen, um und auf Bergkuppen und seit einigen Jahren besonders auf den Rekultivierungsflächen der ehemaligen Braunkohletagebaue.

Die Art ist ein häufiger Blütenbesucher. Bisher wurden als Nektarsaugpflanzen in SN beobachtet: Allium schoenoprasum, Armeria maritima, Buddleja davidii, Centaurea jacea, Crataegus laevigata, Crategus monogyna, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Ligustrum vulgare, Lychnis flos-cuculi, Lychnis viscaria, Malus domesticus, Padus avium, Padus serotina, Prunus domestica, Robinia pseudoacacia, Salvia pratensis, Sambucus nigra, Senecio jacobaea, Syringa vulgaris, Viola tricolor.

Eiablage- und Entwicklungshabitate sind buschreiche Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti). In Sachsen (Oberlausitz) spielen Ersatzlebensräume in den Tagebaufolgelandschaften eine größere Rolle. Hier werden gern Anpflanzungen oder Verbuschungsstadien mit Später Traubenkirsche besiedelt.

Eine Bindung der lokalen Populationen der Art besteht zu den bebuschten Varianten von FFH-LRT 6210 (Kalktrockenrasen) und 6240 (Steppentrockenrasen).

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Fortpflanzungsstätte: Reproduktionshabitat sind buschreiche Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erectis). In Sachsen sind weiterhin Ersatzlebensräume in den Braunkohlefolgelandschaften insbesondere der Oberlausitz von großer Bedeutung. Die Raupe lebt hier an Später Traubenkirsche.

Ruhestätte: Die Männchen zeigen Revierverhalten mit hill-topping. Dabei werden mit Sträuchern bewachsene Hügel und Hänge bevorzugt

Lokale Population: Betrachtungsmaßstab unterhalb Ebene Landkreis. Es handelt sich in der Regel um das Vorkommensgebiet (xerotherme Berghänge) mit einem Umfeld von 500 m.

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen, Alleen

- Offene Landschaft, trockene Habitate

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Untersuchungen zum Individuenaustausch zwischen benachbarten Populationen. Untersuchungen zu den Präimaginalstadien: Entwicklungsrate einer zweiten Generation in Abhängigkeit von der Tageslänge.

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Der Lebensraum – heiße Felslandschaften, Weinbergslagen, Blockschutthalden, Bahndämme, trockene Waldlichtungen, Bergbaufolgelandschaften (in der Lausitz) u. ä. - soll eine abwechslungsreiche Vegetation mit kleinräumigem Mosaik und guten Möglichkeiten zum Balztanz (= hill-topping) besitzen (Nutzung der Aufwinde) und zur Nahrungsaufnahme reichlich nektarspendende Pflanzen aufweisen. Pflegemaßnahmen dürfen keine radikale Entbuschung des gesamten Geländes beinhalten.

Keine Aufrebungen oder Neuanlage von Obstanlagen in Vorkommensgebieten (xerotherme Berghänge).

Gefährdungen

Gefährdungen

Hauptgefährdungen sind

- Aufgabe der Nutzung bzw. der Pflegemaßnahmen bzw. Nutzungsintensivierung

- Eintrag von Nährstoffen und Agrochemikalien in die Lebensräume.

- Sukzession und Aufforstung führt zum Rückgang/Vernichtung der mageren Bestände der Raupennahrungspflanzen

- falsche Biotoppflege (zu großflächige Entbuschungen)

- Beschattung

Sonstiges

Literatur

Literatur SN

BEMBENEK, H. (1978): Der Segelfalter in Sachsen. - Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 20: 39-42

HERKNER, I. (2002). Der Segelfalter (Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758)) (Lep., Papilionidae) im Niederschlesischen Oberlausitzkreis. - Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 127.

LANDECK, I., WIESNER, T. & HEINZEL, K.-U. (2000): Eine neue Raupennahrungspflanze des Segelfalters (Iphiclides podalirius L.) (Lep., Papilionidae) - die Spätblühende Traubenkirsche (Padus serotina Ehrh.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44: 183-187.

LEHMANN, L. (1985): Zum Vorkommen von Iphiclides podalirius L. (Lep., Papilionidae) bei Eisenhüttenstadt. - NOVIUS 4: 49.

REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. - In: Klausnitzer, B. & Reinhardt, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6 - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 296-300.

REINHOLD, B. (1977): Iphiclides podalirius L. in 2. Generation an den Radebeuler Elbhängen (Lep.). - Entomologische Nachrichten 21: 134-136.

SOBCZYK, T. (1995): Die Großschmetterlinge des Landkreises Hoyerswerda. - Veröffentlichung des Museums Westlausitz Kamenz 18: 35-58.

VIERHEILIG, M. (1984): Beobachtungen über Veränderungen der Macrolepidopteren-Fauna im oberen Vogtland (Lepidoptera) - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 269- 272.

WOHLFAHRT, T. A. (1982): Über die Anzahl der jährlichen Generationen des Segelfalters Iphiclides podalirius (L.) (Lepidoptera, Papilionidae). - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 31: 65-69.

Literatur

EBERT, G. & RENNWALD, E. (1991): Die Schmetterlinge Baden Württembergs. Band 1: Tagfalter I. - Ulmer, Stuttgart. 535 S.

KUDRNA, O., HARPKE, A., LUX, C., PENNERSDORFER, J., SCHWEIGER, O., SETTELE, J. & WIEMERS, M. (2011): Distribution Atlas of Butterflies in Europe. - Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e.V. Halle (Hrsg.), 576 S.

REINHARDT, R. & BOLZ, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands (Stand Dezember 2008 – geringfügig ergänzt Dezember 2010). In: Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere, Teil 1. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167-194.

SETTELE, J., FELDMANN, R. & REINHARDT, R. (1999): Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer.

SETTELE, J., STEINER, R., REINHARDT, R., FELDMANN, R. & HERMANN, G. (2008): Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer; 2. Auflage.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 21.10.2013

Bearbeiter: Rolf Reinhardt, Steffen Pollrich

Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: ulrich.zoephel@smul.sachsen.de

Informationen zur Artengruppe für Sachsen:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23457.htm