Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Ob der neuerdings gültige Gattungsname Phengaris bestehen bleiben wird oder doch Maculinea beibehalten werden kann, wird gegenwärtig durch die Internationale Kommission für Zoologische Nomenklatur geprüft.

Kennzeichen

Falter klein bis mittelgroß, Vorderflügellänge 16 ... 17,5 mm.

Unterseite der Flügel schokoladenbraun, keine Saumpunkte, jedoch eine Bogenreihe schwarzer, weiß geringter Flecke.

Biologie und Ökologie

Die Eiablage erfolgt in die Köpfchen vom Großen Wiesenknopf Sanguisorba officinale. Die Larven (meist mehrere) leben zuerst von den Blüten dieser Pflanze und verlassen sie nach der 3. Häutung. Von der Wirtsameise Myrmica rubra wird sie aufgenommen und ins Nest getragen. Nach parasitischen Leben von Ameisenbrut und Überwinterung erfolgt die Verpuppung im Ameisennest.

Nahezu das gesamte Falterleben spielt sich auf dem Großen Wiesenknopf an, er stellt auch die Hauptnektarquelle dar.

Die allgemein standorttreue Art kann aber durchaus Distanzen bis zu wenigen km überbrücken.

Die Art wird bezüglich Flächenanspruch für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren in Klasse 1 (1 ha) eingestuft und bezüglich Populationsdichte in Klasse 2 .. 5 (16 ... 200/ha).

Überregionale Verbreitung

Die Art kommt von Nordspanien und Ostfrankreich über Mitteleuropa bis in die Türkei vor, sowie im mittleren und südlichen Ural und dann weiter südöstlich.

Europaverbreitung: Karte bei KUDRNA (2002): S. 200.

In Deutschland fehlt die Art in den nördlichen Bundesländern MV und SH sowie in den Stadtstaaten BE, HH und HB. Die nördliche Arealgrenze verläuft im Norden Sachsens und im südlichen Brandenburg.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Hinweise Erhaltungszustand

Pflegemaßnahmen müssen auch auf potenziellen Flächen durchgeführt werden (Metapopulation !)

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

Untersuchungsstandards

Kartier- und Bewertungsschlüssel;

Genehmigungspflichten: Betreten NSG außerhalb von Wegen, bzw. Befahren der Wege im NSG.

Nachweis: Fotodokumentation, auch vom Lebensraum.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Möglichkeit zur Bildung von Metapopulation(en) beibehalten bzw. ausbauen/schaffen.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

deutliche Zunahme

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Bestand

In allen Landesteilen der Niederung und des Hügellandes Sachsens dort vorkommend, wo der Große Wiesenknopf wächst. Kernvorkommen finden sich in den Flusstälern von Weißer Elster, Pleiße, Zwickauer Mulde, Elbe und Neiße, aber auch kleinere Bachläufe in den Seitentälern und Feuchtwiesen, besonders in der Niederung, werden besiedelt. Die höchsten Vorkommen liegen sowohl im Osterzgebirge (Oelsengrund ca. 500 m ü. NN) als auch im Oberen Vogtland (ca. 450 m ü. NN). M. nausithous fehlte oder fehlt jetzt in großen Teilen Mittelsachsens mit den Einzugsgebieten der Zschopau, Flöha und z. T. der Freiberger und der Vereinigten Mulde sowie der westlichen Oberlausitz. Wegen des geringen Raumbedarfs der Populationen und der Möglichkeit des Überlebens in äußerst geringen Populationsdichten wurden in den letzten Jahren neue Vorkommen bekannt.

Die aktuelle Rasterfrequenz (ab 2000) für SN beträgt 35% (63 MTB).

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis ab 1980

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

Verbreitung und Einbürgerung

Die Art hat sich in den letzten Jahren in Sachsen gut etablierte und fehlt nur dem oberen Erzgebirge. Möglicherweise profitierte sie auch von der Ausbreitung des Großen Wiesenknopfes.

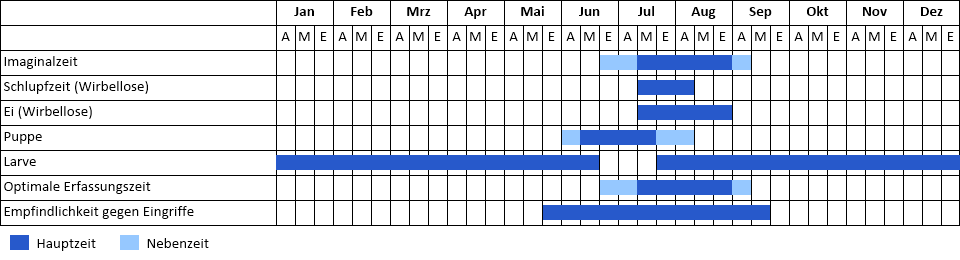

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Der Lebenszyklus des Falters ist eng mit dem Großen Wiesenknopf Sanguisorba officinalis verbunden. Zwischen die Einzelblüten der im Aufblühen befindlichen Blütenköpfe legen die Weibchen ihre Eier. Zudem wird die Pflanze als nahezu ausschließliche Nektarquelle genutzt, weshalb auch alle anderen Aktivitäten der Falter immer in deren Nähe oder auf ihnen stattfinden (z. B. die Kopulation). Die Raupen leben bis zum vierten Stadium (die letzten bis Mitte September) in den Blüten oder unreifen Samen des Großen Wiesenknopfes, verlassen dann die Wiesenknopf-Blütenköpfe.

Zum Falterschlupf müssen genügend blühende Wiesenknopf-Pflanzen vorhanden sein.

Lebensraum

Maculinea nausithous ist ein Monobiotopbewohner. Er besiedelt offene Bach- und Flussauen auf frischen Wiesen- (nicht Standweiden-)Standorten mit den Hauptrequisiten Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Nestern der Wiesenameise Myrmica rubra (= M. laevinodis). Eiablage- und Entwicklungshabitate sind Brenndolden-Stromtalwiesen (Cnidion dubii), Pfeifengraswiesen (Molinion caeruleae), Kohldistelwiesen (Angelico-Cirsietum oleracei) sowie maximal zweischürig genutzte, oft staudenreiche Wiesen oder jüngere Brachen (bis max. Beginn Verbuschung), die zum feuchten Flügel der Tieflagen-Frischwiesen (Arrhenatherion elatioris) gehören.

Hauptnahrungspflanze der Raupen ist der Große Wiesenknopf Sanguisorba officinalis. Der Falter (Imaginalhabitat) nutzt im Wesentlichen das Reproduktionshabitat sowie dessen engere, strukturreiche Umgebung. Folglich sind auch fettere und höher wüchsige Vegetation, wie z. B. Staudenfluren sowie Waldränder in das Imaginalhabitat einbezogen. Einzelgehölze haben Bedeutung als Windschutz.

Für den eifrigen und steten Blütenbesucher müssen genügend Nektarquellen vorhanden sein.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Eiablage- und Entwicklungshabitate sind Brenndolden-Stromtalwiesen (Cnidion dubii), Pfeifengraswiesen (Molinion caeruleae), Kohldistelwiesen (Angelico-Cirsietum oleracei) sowie maximal zweischürig genutzte, oft staudenreiche Wiesen oder jüngere Brachen (bis max. Beginn Verbuschung), die zum feuchten Flügel der Tieflagen-Frischwiesen (Arrhenatherion elatioris) gehören.

Eine ausgeprägte Bindung der Art besteht zu den FFH-LRT 6410 (Pfeifengraswiesen), LRT 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren), LRT 6440 (Brenndolden-Auewiesen) und zu LRT 6510 (Flachland-Mähwiesen) bzw. zu den entsprechenden nach §26 SächsNatSchG Geschützten Biotopen 06.01.200, 06.02.110, 06.01.300 und 07.01.110.

Habitatkomplexe

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

- Grünland, Grünanlagen

Habitatkomplexe Reproduktion

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

- Grünland, Grünanlagen

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft, Feuchthabitate

Management

Beurteilung

Die Ernährungsweise der Raupen im Ameisennest ist noch nicht völlig geklärt, ob nur parasitisch oder auch Fütterung durch Ameisen. Es wurde auch die Möglichkeit von einem zweijährigen Leben einzelner Raupen im Ameisennest eingeschätzt, ob das für einen bestimmten Prozentsatz die Regel ist?

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

Management

Die in den Pflegerichtlinien dargelegten Maßnahmen sind strikt einzuhalten, besonders Einhaltung der Mahdzeiträume und die einzusetzende Technik sowie der Tierbesatz bei Beweidung (keine Intensivweide!)

Analyse der bestehenden Populationen in ihren Lebensräumen, suche nach geeigneten, ortsnahen patches für Ausbau der Metapopulationsstruktur.

Weitere Informationen

Ansprechpartner:

PD Dr. Josef Settele, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Ronald Schiller, Naturkundemuseum Leipzig

Dr. Hanno Voigt, Freital-Saalhausen

Gefährdungen

Hauptgefährdungen sind

- Aufgabe der Nutzung bzw. der Pflegemaßnahmen bzw. Nutzungsintensivierung durch Eintrag von Nährstoffen und Agrochemikalien in die Lebensräume.

- Sukzession und Aufforstung

- falsche Biotoppflege

- Fragmentierung und Isolation von Lebensräumen (Ausschalten der Metapopulationsstruktur)

- Veränderung im (Grund-)Wasserregime

Sonstiges

Literatur

GLINKA, U., RICHTER, A., GRAUL, M., SCHELLHAMMER, L. & SETTELE, S. (2004): Aktuelle Vorkommen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) und Maculinea teleius (BERGSTRÄSSER, 1779) (Lep., Lycaenidae) im Leipziger Raum (Sachsen). - Entomologische Nachrichten und Berichte 48: 219-224.

GLINKA, UTA (2004): Bedeutung und Ursachen von Verbreitungsmustern der Ameisenzönose auf das Vorkommen von Glaucopsyche (Maculinea) nausithous und G. teleius [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 17-18.

KRAHL, M. & HERKNER, I. (1998): Vorkommen des Hellen und des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Glaucopsyche teleius BERGSTRÄSSER [1779] und Glaucopsyche nausithous BERGSTRÄSSER, [1779]) (Lepidoptera, Lycaenidae) in der Neiße-Aue bei Görlitz (OL). - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 44: 2 - 3.

REINHARDT, R. (2010): Die Ameisen-Bläulinge Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) und M. teleius (BERGSTRÄSSER, 1779) – faunistische und populationsdynamische Analysen (Lepidoptera, Lycaenidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 54: 85-94.

REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 6. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11, 696 + 48 Seiten. Dresden.

SCHILLER, R. & GRAUL, M. (2000): Zur Situation von Euphydryas maturna, Maculinea nausithous und M. teleius in der Region Leipzig - Ein Zwischenbericht. - Insecta (Berlin) 6: 54 - 56.

STOLZENBURG, U. (2001): Zum Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculines [sic!] nausithous (Bergsträsser, 1779) im Naturraum Westlausitzer Platte. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 23: 89 - 96.

VOIGT, H. & HARDTKE, H.-J. (2004): Die Situation von Glaucopsyche (Maculinea) nausithous (BERGSTRÄSSER, [1779]) nach dem August-Hochwasser im Dresdner Elbtal [LEP]. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 67: 13-14.

VOIGT, H. (2002): Zum Vorkommen von Maculinea nausithous und Maculinea teleius (Lep., Lycaenidae) im Stadtgebiet von Dresden (Sachsen), zwei Schmetterlingsarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001]: 165 - 169.

WALTER, S. (2006): Das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, [1779]) im Raum Adorf (Vogtl.) [LEP-Lyc]. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 75: 15-18.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 01.11.2010; Bearbeiter: Rolf Reinhardt