Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Ähnlich Pyrola minor L., aber die Kelchzipfel sind breit lanzettlich und abstehend. Die Kronblätter sind 6-8 mm lang. Die geraden oder nur wenig gekrümmten Griffel sitzen schieb auf dem Fruchtknoten, sind > 3 mm lang und überragen die Krone. Weiterhin sind die Griffel länger als der fruchtknoten und unter der Narbe verdickt. Die Blätter von P. media sind rundlicher als jene von P. minor, aber stärker gezähnt als bei P. rotundifolia. Die Blätter sind immergrün.

Biologie und Ökologie

Über die Ökologie der Art ist bisher nur wenig bekannt. P. media bildet eine Ektomykorrhiza aus. Dafür werden verschiedene Pilztaxa (vor allem Basidiomyceten) als Partner akzeptiert (Toftegaard et al. 2010). Bei der Keimung der sehr kleinen Diasporen sind diese auf diesen Pilzpartner angewiesen (initiale Mykoheterotrophie) ähnlich wie dies von den Orchideen bekannt ist (Hynson et al 2013). Angaben zur Samenbank wie zur Besstäubungsbiologie liegen nicht vor. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Art selbstkompatibel ist. Neben der generative Vermehrung wird auch vegetative Vermehrung durch Ausläuferbildung durchgeführt.

Überregionale Verbreitung

Es Handelt sich um eine nordisch-subkontentinale Art.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Die Art muss in Sachsen gegenwärtig als verschollen gelten! Neu- oder Wiederfunde sind jedoch nicht auszuschliessen!

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Allgemeine Maßnahmen in Lebensräumen, Priorität 1 (höchste)

Untersuchungsstandards

Belege sollte nur in zweifelhafte und unsicheren Fällen und mit wenigen Individuen angefertigt werden. Eine umfaangreiche fotografische Dokumentation ist dagegegn stets zu begrüßen. Neben genauen Angaben zum Fundort sind Informationen zur Populationgroße, dem Anteil generativer Pflanzen, dem Habitatzustand und mögliche Gefährdungen zu sammeln.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Bestand

extrem selten

Verbreitung und Einbürgerung

In Sachsen seit jeher selten, Verbreitungsschwerpunkt in der Lausitz, ein historischer Nachweis im Vogtland, die letzten Nacheise dieser Art stammen aus den Jahren 1995 und 1998. Aktuell muss diese Art als verschollen gelten.

Vorkommenskarte

Phänologie

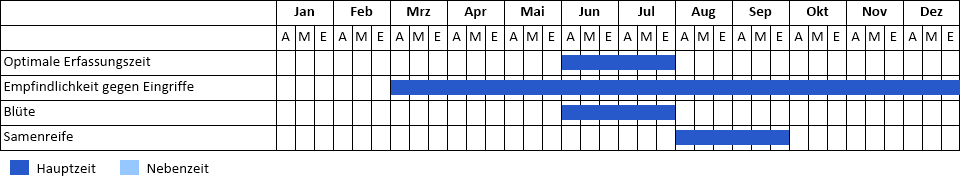

Phänogramm

Lebensraum

In natürliche Kiefernwälder und zum Teil auch Kiefernforste sowie artenarme Eichenwälder, auf modrige-humosen, sauren Sand- und Lehmböden; kalkmeidend, Mäßigsäurezeiger, Halblichtpflanze, Moderwurzler, Magerkeitszeiger.

Habitatkomplexe

- Gehölze, Baumbestand

- Heiden, Magerrasen

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gehölze, Baumbestand

- Heiden, Magerrasen

- Wälder

Ökologische Charakterisierung

- Laubwald, Laubmischwald

- Nadelwald

Höhenstufen

Management

Förderlich sind vor allem extensive Waldbewirtschaftung, keine Kahlschlagsbewirtschaftung, Verhinderung von Eutrophierung sowie Schutz des Standortes bei Waldarbeiten.

Gefährdungen

Eutrophierung, Kahlschläge, Zerstörung des Standorts

Sonstiges

Literatur

uder, W. & Schulz, D. (2010): Farn- und Samenpflanzen, Bestandessituation und Schutz ausgewählter Arten in Sachsen. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.

Hynson, N.A. & Weiss, M. & Preiss, K. & Gebauer, G. & Treseder, K.K. (2013): Fungal host specificity is not a bottleneck for the germination of Pyroleae species (Ericaceae) in a Bavarian forest. Molecular Ecology 22 (5), S. 1473-1481.

Toftegaard, T. & Iason, G.R. & Alexander, I.J. & Rosendahl, S. & Taylor, A.F.S. (2010): The threatened plant intermediate wintergreen (Pyrola media) associates with a wide range of biotrophic fungi in native Scottish pine woods. Biodiversity and Conservation 19 (14), S. 3963–3971.

Mallik, A. U. & Gimingham, C. H. (1985): Ecological effects of heather burning: II. Effects on seed germination and vegetative regeneration. The Journal of Ecology 73, S. 633-644.Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Wolfgang Buder und Frank Richter, Stand: 29.09.2013