Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

• ausdauernde, 10 bis 15 cm hohe Pflanze

• waagerecht kriechender Wurzelstock

• Blätter meist zu 3 oder 4 in grundständiger Rosette, herz- bis eiförmig, stumpf oder kurz zugespitzt

• Nebenblätter fast bis zur Hälfte mit dem geflügelten Blattstiel verwachsen

• Blütenstiele grundständig, 5-10 cm lang

• Blüten 2-3 cm, violett, geruchlos, beim Verblühen oft weiß gefleckt

• Sporn 3-4 mm lang, etwas abwärts gebogen

• Blütezeit: März-April

Biologie und Ökologie

Das Moor-Veilchen besiedelt nährstoffarme, nasse bis wechselnasse Torfböden. Es kommt hauptsächlich in Erlenbruchwäldern vor, war früher aber auch auf wechselfeuchten Moorwiesen und an Gräben zu finden (V Alnion glutinosae – Erlen-Bruchwälder, V Molinion caeruleae – Pfeifengras- Streuwiesen).

Die Bestäubung erfolgt über Insekten oder durch Selbstbestäubung. Die Samen werden auf zweifache Weise verbreitet. Zum einen erfolgt die Ausbreitung über einen hochentwickelten Schleudermechanismus. Daneben sind Ameisen an der Ausbreitung beteiligt, die die ölreichen Samen schätzen und diese bevorzugt in ihre Nester tragen. Viola uliginosa ist eine der wenigen Viola-Arten, die auch Ausläufer bilden kann.

Überregionale Verbreitung

Viola uliginosa gehört dem nordpontisch-baltischen Florengebiet an. Das allgemeine Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom Dnjeprgebiet durch Süd- und Mittelrussland bis Ungarn, Galizien, Schlesien und Estland. Außerdem kommt die Art vereinzelt u.a. in Slowenien, Nordostdeutschland, Südschweden, Südwestfinnland und Ostlettland vor.

In Deutschland besitzt das Moor-Veilchen isolierte Vorposten an ihrer westlichen Verbreitungsgrenze.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich

Relevanz bei Eingriffen

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

mäßige Abnahme

Bestand

Die seit Langem einzigen Vorkommen des Moor-Veilchens liegen im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet bei Kreba-Neudorf. Sie wurden u.a. in einer Diplomarbeit an der TU Dresden (BÖHM 2001) untersucht. Das Vorkommen am Hammerbruch bei Kreba befindet sich in einem Erlen-Bruchwald und besteht aus drei Teilbereichen mit einer Gesamtfläche von etwa 5 m² (2006). Die Bestandsentwicklung ist seit 2000 rückläufig. Das Vorkommen im Sumpfgebiet bei Mücka liegt in einem wechselnassen Sumpfwald und umfasst ebenfalls drei Teilvorkommen mit einer Gesamtfläche von ca. 150 m² (2006). Dabei handelt es sich um einen vitalen Bestand, der sich seit Ende der 1990er Jahre in Ausbreitung befindet.

Regionales Vorkommen

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

Verbreitung und Einbürgerung

Hauptverbreitungsgebiet des Moor-Veilchens in Sachsen ist das Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet um Niesky, wo die Art noch heute Einzelvorkommen aufweist. Frühere und seit Langem erloschene Nachweise liegen aus der östlichen Oberlausitz sowie von Fundorten bei Leipzig, Borna und Bad Lausick vor. Die Bestände des Moor-Veilchens in Sachsen sind aktuell die einzigen Vorkommen der Art in Deutschland. Auch in Tschechien ist Viola uliginosa verschollen und in Polen extrem selten.

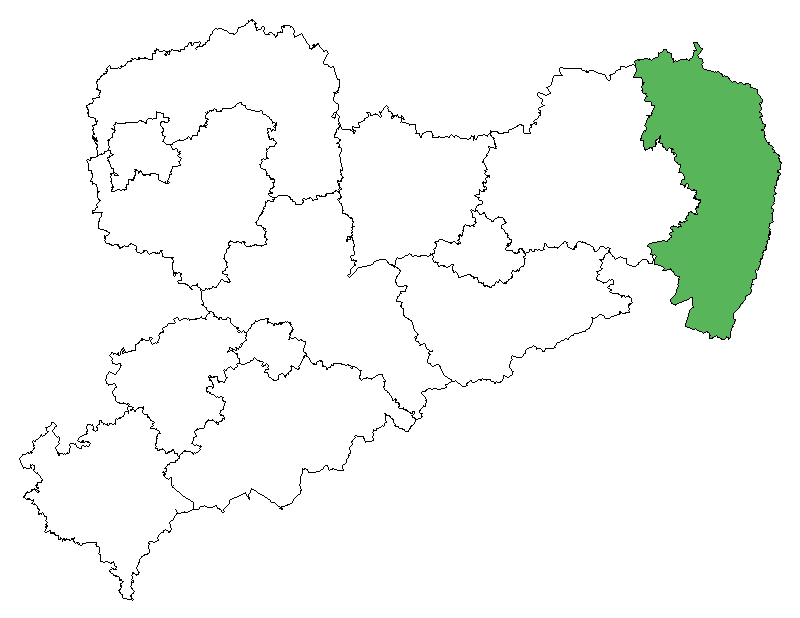

Vorkommenskarte

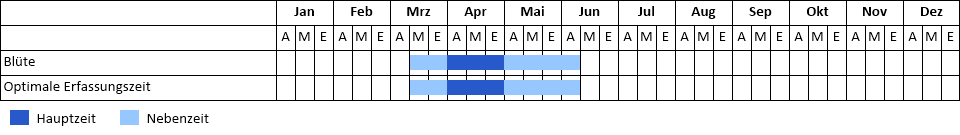

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Erlenbruchwälder, früher auch wechselfeuchte Moorwiesen und Gräben

Höhenstufen

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

Management

• bei Bedarf Maßnahmen zur Regulierung des Hydroregimes (Anstau von Gräben zur Wasserrückhaltung)

• bei Bedarf regulierende Eingriffe in den Gehölzbestand bzw. den Staudenaufwuchs sowie selektive Mahd von Seggen

• ggf. Ausbringen von Pflanzen auf benachbarte, weniger beeinträchtigte Alternativstandorte

• Prüfung einer Wiederansiedlung der Art im einstigen Kernverbreitungsgebiet (Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet) – eine Erhaltungskultur im Botanischen Garten der TU Dresden existiert bereits

Gefährdungen

Als wichtigste Rückgangsursachen für die Art sind die Intensivierung der Landnutzung und Entwässerungsmaßnahmen anzusehen. Gefährdungsfaktoren am Standort Hammerbruch bestehen v.a. durch die Verschlechterung der hydrologischen Situation (zunehmende Frühjahrs- und Sommertrockenheit) und durch zunehmendes Aufkommen von nitrophilen Hochstauden und Gebüschen.

Sonstiges

Literatur

BÖHM, C. (2001): Untersuchungen zur Verbreitung, Biologie und Ökologie von Viola uliginosa Besser. Diplomarbeit, Technische Universität Dresden.

BUDER, W., LANGHOF, A., HERING, S. (2008): Ursachenforschung zum Rückgang ausgewählter vom Aussterben bedrohter Farn- und Samenpflanzen und Ableitung von Schutzmaßnahmen. Abschlussbericht Forschungsprojekt, im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.

BUDER, W. & SCHULZ, D. (2010): Farn- und Samenpflanzen: Bestandssituation und Schutz ausgewählter Arten in Sachsen. Hrsg. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.

HARDTKE, H.-J. & IHL, A. (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens.- Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2000, Hrsg.: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden.

HEGI, G. (1925): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. V, Teil 1, J. F. Lehmanns Verlag, München.

ROTHMALER W. (2005): Exkursionsflora von Deutschland. Band 4, Gefäßpflanzen: kritischer Band. Hrsg.: Jäger, E. J. & Werner, K., 10. bearb. Aufl., Spektrum, Akad. Verl., Heidelberg, Berlin.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: März 2012

Bearbeiter: Büro für LandschaftsÖkologie Dipl. Biol. W. Buder