Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Literatur siehe Detailangaben Sachsen

Kennzeichen

Die Schuppen der Steinbeißer sind sehr klein und äußerlich schwer sichtbar. Unter den Augen befindet sich ein vergleichsweise großer, zweispitziger und beweglicher Suborbitalstachel. Artcharakteristisch sind die sechs kurzen Barteln und der seitlich kräftig zusammengedrückte Kopf und Körper. Die Augen sind weit oben stehend, die Mundspalte klein und untertständig.

Die Färbung des Rückens ist braunmarmoriert, die Seiten sind sandfarbig mit einer Reihe dunkler Flecken während der Bauch hell ist. Steinbeißer werden kaum über 10 cm lang (bekannte maximale Länge 13 cm).

Von anderen Cobitis-Arten sind sie nur mittels genetischer Methoden zu unterscheiden. Hybriden sind sehr häufig.

Biologie und Ökologie

Der Steinbeißer ist ein stationärer Bodenfisch schwach fließender Gewässer mit sandigem Grund. Den Tag verbringen die einzelgängerischen Tiere im Sand vergraben. Bei Dunkelheit durchsuchen sie den Boden nach Kleintieren oder organischen Detritus. Die Nahrung wird aus dem Sand gesiebt, der zu den Kiemen wieder ausgestoßen wird. Die Art der Nahrungsaufnahme hat offenbar bei der Namensgebung Pate gestanden.

Als Habitat wird Grobsand der Korngröße 0,063 bis 2,0 mm bevorzugt. In Teichlandschaften werden auch gern die Teichgräben und Fließe besiedelt.

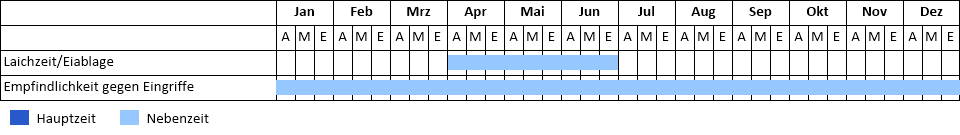

Die Laichzeit ist von April bis Juni. Die klebrigen Eier werden auf Sand oder an Pflanzen abgelegt. Der Steinbeißer betreibt keine Brutpflege.

Bezüglich der Gewässerrqualität ist der Steinbeißer als anspruchslose Fischart einzustufen.

Habitatpräferenz: rheophil Typ B

Mobilität: gering

Reproduktionsstrategie: phytophil

Ernährung: invertivor

Überregionale Verbreitung

Autochton von Sibierien bis Spanien verbreitet. Steinbeißer fehlen lediglich in Nordskandinavien, Irland, Schottland und auf dem südlichsten Balkan.

Erhaltungszustand

günstig

Jagd- und Fischereirecht

Fischereirecht, ganzjährige Schonzeit

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

Untersuchungsstandards

Die Elektrobefischung ist als Standardmethode zum qualitativen und quantitativen Nachweis am besten geeignet. Es besteht Genehmigungspflicht (Ausnahmegenehmigung nach Sächs. FischG, Sächs FischVO einholen; Zustimmung des Fischereiberechtigten einholen). Grundsätzliche Methodik ist bei der Elektrobefischung die Watfischerei, in größeren Fließgewässern Befischung auch ausnahmsweise vom Boot aus.

In bewirtschafteten Teichen ist die Erhebung nur über die Befragung des Bewirtschafters zum Nachweis bei Abfischungen oder eigene Erhebung während der Abfsichung durchzuführen. Die Elektrobefischung zum Nachweis ist hier nicht durchführbar.

Wichtiger Hinweis:

Zur Bestimmung der Art bzw. der in Sachsen vorkommenden Hybridformen sind genetische Methoden unerlässlich.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

- mäßiger Rückgang

- Rückgang, Ausmaß unbekannt

Kurzfristiger Bestandstrend

- deutliche Zunahme

- gleichbleibend

Bestand

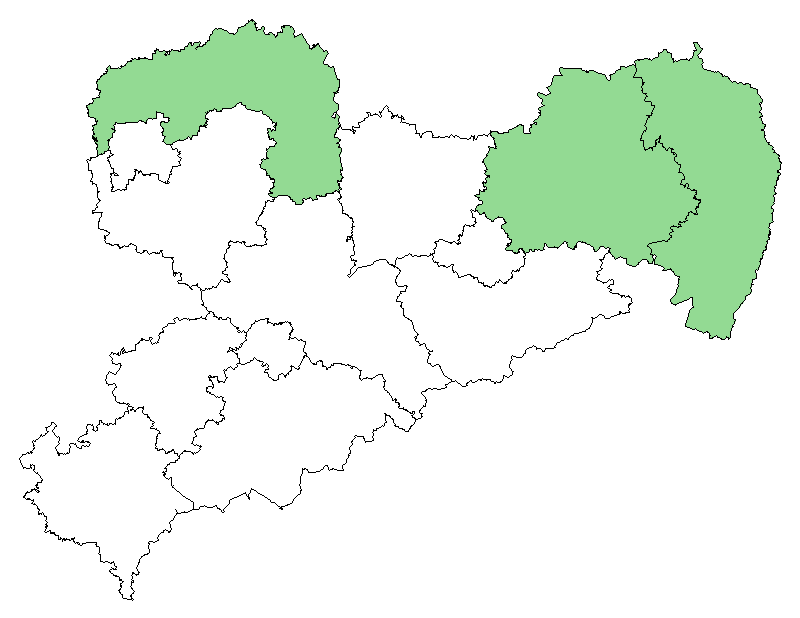

in Sachsen stark eingeschränkte Vorkommen in der Lausitz sowie in Nordwestsachsen

Verbreitung und Einbürgerung

In der Lausitz sowie in Nordwestsachsen im Muldesystem und der Fließgewässer Leine und Lossa befinden sich lokal konzentrierte Vorkommen der Steinbeißer als Hybridformen. Im Spreegebiet aus Cobitis elongatoides (Donausteinbeißer) zusammen mit der Hybridform Cobitis 1 taenia - 2 elongatoides. Die Muldepopulation wird dominiert von diploiden Cobitis 1 taenia - 1 elongatoides Weibchen und triploiden Tieren von Cobitis taenia - 1 elongatoides.

In den Vorkommensgebieten ist bei den Populationen ein stark zu Gunsten der Weibchen verschobenes Geschlechterverhältnis ausgeprägt.

Beispielgewässer: Teichlandschaft der Oberlausitz; Einzugsgebiete der Spree und Schwarzen Elster, Weißer Schöps, Lausitzer Neiße und Pließnitz; Weigersdorfer Fließ, Dorfgraben Mönau, Dukotzgraben, Särchner Wasser, Raudenscher Graben;

Muldesystem sowie Leine und Lossa

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Der Steinbeißer (in Sachsen vorkommende Hybridformen eingeschlossen) ist eine stationäre, bodenorientierte Kleinfischart schwach fließender und stehender, pflanzenreicher Gewässer. In Teichlandschaften werden auch gern die Teichgräben und kleinen Fließe besiedelt. Der Steinbeißer ist dämmerungs- und nachtaktiv.

Fließgewässer mit ausgeprägten Sandbänken besitzen meist hohe Individuendichten.

Die Mikrohabitatverhältnisse sind geprägt von

- wechselnden Strömungen von stehend bis schwach fließend (0,0 bis 0,25 m/s)

mit Sand, Feinsand, Schlamm mit Detritus (Sandkornfraktionen von 0,06 bis 2 mm

mit 50 % Anteil < 0,63 mm)

- Wechsel von Gumpen, Kolken mit flach überströmten Furten (hier als Sandbänke –

Mittenbänke, Uferbänke) mit Gewässertiefen von 0,1 bis ca. 0,4 m

- Beschattungseffekte durch den Baumbestand, Äste und Wurzeln, bzw. geringer

ufernaher Makrophytenbestand und Schwimmblattvegetation, abschnittweise auch

ohne jede Beschattung

- "Abschnittsweise Vegation" als bevorzugtes Larven- und Jungfischhabitat, die Larven

halten sich bevorzugt in Algenwatten, Jungfische in Wasserpflanzenbeständen und

anderen Schutz bietenden Strukturen (Erlenwurzlern) auf

Steinbeißer zeigen eine deutliche Bindung an das Substrat mit einem hohen Anteil an Feinsand, dem sie ihre Nahrung in Form kleinster benthischer Invertebraten sowie Detritus entnehmen. Diese Art der Nahrungsaufnahme ist das entscheidende Kriterium bei der Substratwahl. Neben der Korngrößenzusammensetzung ist auch der organische Gehalt im Sediment von der Strömungsgeschwindigkeit abhängig.

Bezüglich der Gewässerqualität ist der Steinbeißer als anspruchslos einzustufen; Individuendichten von 3-5 Exemplaren/qm sind in den geeigneten Habitatarealen anzutreffen.

Ökologische Charakterisierung

- Fließgewässer

- Gewässer mit besonderer Struktur

- Standgewässer

Höhenstufen

Gefährdungen

Als wichtigsten Faktor muss der Verlust der typischen Mikrohabitate in den für die Steinbeißer geeigneten Gewässern im Zuge der Landnutzung, Melioration und des Wasserbaus angesehen werden. Damit gehen für den Steinbeißer diejenigen Lebensräume verloren, in denen sie erfolgreich sind. Steinbeißer werden in suboptimale Gewässer verdrängt, in denen sie durch ihre geringe Konkurrenzfähigkeit den anderen Fischarten in der Regel unterlegen sind. Darüber hinaus wirkt sich eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber der Substratbeschaffenheit negativ aus.

Hohe Bestandsdichten verschiedener Wildfischarten (besonders gründelnde Fischarten) führen zu hohen Verlusten bei Eiern und Brut der Steinbeißer.

Invertebrate Kleinräuber (Libellenlarven, Rückenschwimmer, Wasserkäferlarven u.a.) tragen zu hohen Mortalitäten an den juvenilen Stadien bei.

Juvenile Steinbeißer sind in den ersten Lebenswochen durch Raubdruck in hohem Maße gefährdet.

Als weitere Prädationsfaktoren sind die gründelnden Vogelarten und die dämmerungs-, nachtaktiven Amphibienarten auf die Brut sowie juvenilen Stadien zu diskutieren.

Die Zerstörung der Lebensräume, insbesondere der Mikrohabitate durch Gewässerunterhaltung, meliorative Arbeiten (Grabenräumung insbesondere Grundberäumung, Entlandungen, Uferverbau, maschinelle Krautung) in den Vorkommensgewässern führt zu Beeinträchtigungen. Querbauwerke bedingen eine genetische Isolierung der wenigen Bestände.

Sonstiges

Literatur

BOHL, E. (1993): Rundmäuler und Fische im Sediment. Bayerische Landesanstalt für

Wasserforschung München Bericht 22

BOHLEN, J. (2009): Genetische Untersuchungen von Steinbeißern aus vier ausgewählten Gewässern Sachsens 2008 – Ergebnisbericht. INSTITUTE OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND GENETICS, ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC, Liběchov - S. 1-10

FÜLLNER, G., M. PFEIFER & A. ZARSKE (2005): Atlas der Fische Sachsens. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden

GERSTMEIER, R. & ROMIG, T. (2003): Die Süßwasserfische Europas. Franckh-Kosmos-Verlags-GmbH & Co., Stuttgart

KRAPPE, M., A. BÖRST & A. WATERSTRAAT (2009): Entwicklung von Erfassungsprogrammen für die Arten Bitterling (Rhodeus amarus), Steinbeißer (Cobitis spp.) und Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) zur Umsetzung der FFH-Richtlinie in Mecklenburg-Vorpommern. Artenschutzreport Heft 24, S. 18-30, Jena

PETERS, U. (2010): Ergebnisse der Wildfischerfassung im Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“. Berichte Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz Bd. 18, S. 3-20

SCHOLLE, J., SCHUCHARDT, B., BRANDT, T. & KLUGKIST, H. (2003): Schlammpeitzger und Steinbeißer im Grabensystem des Bremer Feuchtgrünlandringes. Naturschutz und Landschaftsplanung 35/12, Verlag Eugen Ulmer; 364 bis 372

SINDILARIU, P.-D., C. FIESELER, S. MALT (2008): Kartier- und Bewertungsschlüssel von FFH-Anhang II-Arten - Steinbeißer. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

TATENHORST, L., N. KASCHEK & E. MEYER, (2002): Der Steinbeißer (Cobitis taenia L.) Aspekte zur Ökologie einer bedrohten Art. Schüling Verlag

VOIGT, M., P. DOERING-ARJES, M.KÄMMEREIT, M. KLEIN, P. RATHKE, K. SEIFERT & P. WONDRAK, (2000): Fischereibiologische Untersuchungsmethoden in Fließgewässern. Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e.V. Nürnberg, Heft 13

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

30.12.2010; Uwe Peters, öbv Sachverständiger