Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Graphoderus bilineatus bildet keine Unterarten. Der Käfer besitzt keinen eingebürgerten volkstümlichen Namen wie verschiedene andere heimische Arten. Die deutsche Bezeichnung wurde erst mit der Einführung der FFH-Arten Diskussion eingeführt.

Kennzeichen

Bis zu 16 mm große Art mit sehr breiter heller Binde auf dem Halsschild, leicht mit anderen auch häufigen Arten der Gattung zu verwechseln ( z. B. G. cinereus) - ist somit nur vom Fachmann sicher ansprechbar.

Biologie und Ökologie

Die Larvalentwicklung vom Ei bis zur Puppe dauert durchschnittlich 2- 2,5 Monate (GALEWSKI 1990, HOLMEN 1993, WESENBERG-LUND 1912) wobei warmes Wasser die Entwicklung fördert, kälteres eine Verstetigung zur Folge hat. Die zylindrischen ca. 2 mm langen Eier werden nach ESENBERG-LUND (1912) bevorzugt in den Blütenstängeln der Wasserfeder (Hottonia palustris L.) oberhalb der Wasserlinie abgelegt.

Da Graphoderus bilineatus auch Gewässer ohne das Vorkommen dieser Pflanze besiedelt ist davon auszugehen, dass auch andere luftführende Pflanzen für die Eiablage genutzt werden. Die Verpuppung erfolgt wie bei anderen Arten der Gattung Graphoderus in Hohlräumen an Land unter Moospolstern, Steinen, Hölzern oder anderen geeigneten Verstecken.

Erst einige Tage (ca. 10) nach dem Schlupf und der Aushärtung verlassen die Imagines die Höhle um im Spätsommer bis Herbst geeignete Gewässer aufzusuchen. Dabei ist die Art offenbar in der Lage fliegend einige Kilometer zu überwinden. In der Oberlausitz, östlich von Weißwasser wurden nachweislich zeitweise völlig ausgetrocknete Gewässer in mindestens 2 km Entfernung (Luftlinie) zu einem beständig wasserführenden Teich wiederbesiedelt.

Von April bis Ende Mai sind die überwinterten Käfer im Gewässer aktiv, die frisch Geschlüpften von Juli bis September und vereinzelt sogar bis November (KLAUSNITZER 2009). Sowohl die Larve als auch der Käfer müssen regelmäßig zur Auffüllung des Luftvorrates an die Wasseroberfläche. Um den Auftriebskräften zu widerstehen benötigen die Tiere struktureiche Untergründe um sich festhalten und verstecken zu können.

Als Nahrung kommen wahrscheinlich ähnlich wie bei Graphoderus cinereus Krebstierchen, Köcherfliegen- und Zuckmückenlarven (DEDING 1980) und auch verschiedene Algen in Frage (GALEWSKI 1975, 1990).

Überregionale Verbreitung

Verbreitung von Westsibirien bis ins östliche Westeuropa. In Deutschland Hauptvorkommen im Norden und Osten sowie mit Nebenvorkommen im Südwesten des Landes verbreitet. Schwerpunktmäßig in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. Den ungefähr 56 Fundstellen aus fast allen Bundesländern von vor 1980 stehen nur ca. 26 aktuelle Fundorte gegenüber.

Erhaltungszustand

- ungünstig-schlecht

- ungünstig-unzureichend

Hinweise Erhaltungszustand

Es werden zwar regelmäßig neue Populationen aufgrund laufender FFH-Arten-Monitorings und Eingriffsuntersuchungen aus Sachsen bekannt, dennoch muss von einem realen und anhaltenden Habitatverlust durch vielfältige Einflüsse ausgegangen werden. Hier besteht ein diffuses Kenntnisdefizit aufgrund der geringen Untersuchungs- und Beobachterdichte.

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Der Nachweis der Art erfolgt in der Regel nach der jeweils aktuellsten Version des Kartier- und Bewertungsschlüssels des LfULG. In Abhängigkeit der Größe des zu beprobenden Gewässers werden je Gewässer 4-20 Lebendfallen (Reusen mit Luftzugang) eingesetzt. Eine Beköderung erhöht die Fängigkeit. Die Leerung erfolgt alle 1-2 Tage. Zusätzlich werden Handfänge mit Netz und /oder Sieb in Ufernähe erforderlich. Bevorzugte Bereiche in Ufernähe haben eine Wassertiefe von 0-40 cm. Da die Art zudem nachaktiv ist sind auch Netz- oder Siebfänge in der Dunkelheit vorzunehmen (Taschen- oder Stirnlampen erforderlich).

Vorkommen

Bestand

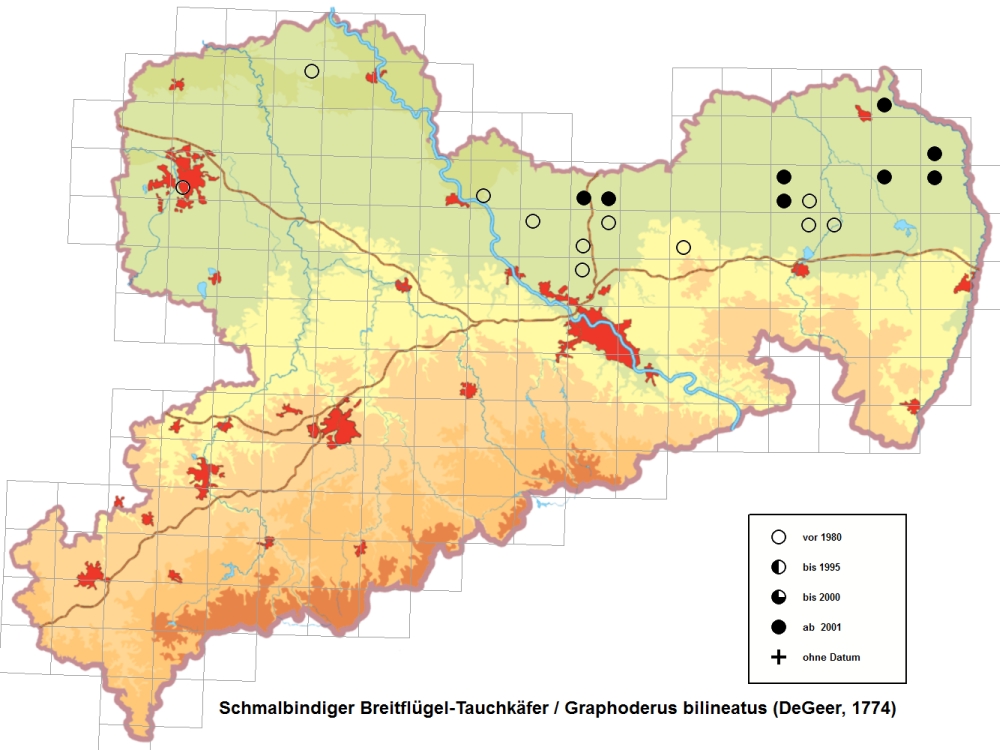

In Sachsen sind derzeit etwa 32 Einzelfundstellen bekannt, davon jedoch nur ca. 17 durch aktuelle Nachweise von Graphoderus bilineatus gesichert.

Regionales Vorkommen

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis 1945 bis 1979

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westsachsen: Nachweis 1945 bis 1979

Verbreitung und Einbürgerung

In Sachsen sehr selten in niedrigen Lagen. Schwerpunkte: Dahlen-Dübener Heide (historisch alte Nachweise) und Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. Aktuelle Funde fast ausschließlich im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet: Steinitz, Neu-Altliebel, Niederspree und Weißwasser. Weitere Funde in der Großenhainer Pflege.

Vorkommenskarte

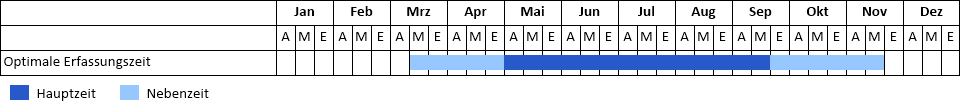

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Dystrophe bis mesotrophe Flachgewässer, Seen, Teiche, Weiher ohne oder mit unwesentlicher Beschattung der Flachwasserbereiche. Auch Moorgewässer und wassergefüllte Wildpfade kommen in Frage. Die Gewässer sollten dauerhaft Wasser führen und eine geringe Wassertiefe bis höchstens ca. 1 m an der tiefsten Stelle aufweisen. Bevorzugt werden saubere (d.h. schwebstoffarme) Gewässer mit submerser und emerser Vegetation wie z.B. Tausendblatt, Wasserfeder, Wasserpest, Torfmoose, Laichkraut usw.

Graphoderus bilineatus ist durchaus auch in Fischzuchtgewässern mit mäßigem Besatz und ausgeprägten Schilfgürteln als relativer Schutz vor Fressfeinden (Fische als Prädatoren) anzutreffen.

Habitatkomplexe

- Bergbaubiotope

- Stillgewässer inkl. Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

- Bergbaubiotope

- Stillgewässer inkl. Ufer

Ökologische Charakterisierung

Management

Beurteilung

Der Kenntnisstand zu den tatsächlichen Vorkommen von Graphoderus bilineatus in Sachsen ist als lückenhaft zu bezeichnen. Es besteht trotz eines sich verbessernden Wissensstandes noch immer Forschungsbedarf.

Management

Erhalt stabiler Wasserversorgung. Erhöhung der Wasserqualität durch Herabsetzen des Nährtoffeintrages. Einrichtung von Pufferzonen um Gewässer von ca. 300 m (Land- und Forstwirtschaft - Dünger, Pflanzenschutzmittel). Fischbesatz < 0,7 t/ha, Abfischung von Überbesatz. Kein künstlicher Besatz mit Raubfischen in nicht bewirtschafteten Gewässern (Hecht). Belassen von Restwassermengen im Gewässer, Erhalt von Röhrichtgürteln.

Anlage neuer Flachgewässer. Erhalt von Strukturvielfalt vorhandener Gewässer. Begünstigung und Erhalt von temporären Gewässern besonders in Flussauen (Trittsteinfunktion- Kohärenz).

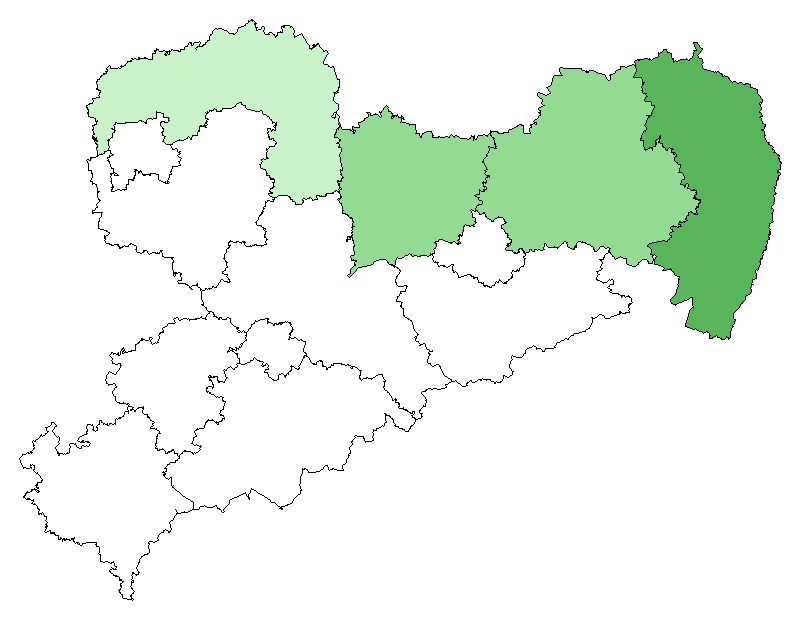

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

Grundwasserabsenkungen (Bergbau), Melioration, Entwässerungen etc.

Nährstoffeintrag (auch aus der Luft) und Verschmutzung von Gewässern.

Einleitung von nicht gefilterten Abwässern aus Regenwasserleitern oder nicht aufbereiteten Sümpfungswässern (Bergbau).

Zu hoher Fressdruck durch Fische insbesondere in bewirtschafteten Gewässern.

Verlandung.

Sonstiges

Literatur

- DEDING, J. (1988): Gut content analysis of diving beetles (Coleoptera; Dytiscidae). - Natura Jutlandica 11: 177-184.

- GALEWSKI, K. (1975): Descriptions of the unknown larvae of the genus Hydaticus LEACH and Graphoderus DEJEAN (Coleoptera, Dytiscidae) with some data on their biology. - Annales Zoologici, Warszawa 32: 249-268.

- GALEWSKI, K. (1990): The larvae of Central European species of Graphoderus DEJEAN (Coleoptera, Dytiscidae). - Polskie Pismo Entomologiczne 60: 25-54.

- HENDRICH, L. & M. BALKE (2003): 4.6 Graphoderus bilineatus (DEGEER, 1774) in: BFN: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 200, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1, Pflanzen und Wirbellose: 388-396.

- HENDRICH, L. & D. SPITZBERG (2006): Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Populationen des Wasserkäfers Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774) in: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt: Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Berichte des Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 2: 149-150.

- HOLMEN, M. (1993): Fredede insekter i Danmark Del 3: Biller knytter til van. - Entomologiske Meddelelser 61: 117-134.KLAUSNITZER, B. (1996): Rote Liste Wasserkäfer. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt und Geologie, Radebeul. 12 S.

- HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer. I. Adephaga-Caraboidea. - Hans Goecke Verlag, Krefeld: 464 S.

- KLAUSNITZER, B. (2009): Familie Dytiscidae in: KLAUSNITZER, B., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., HORNIG, U., JÄGER, O., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2009): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 1. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 12: 252 S., 1 Karte. Dresden.

- WESENBERG-LUND, C. (1912): Biologische Studien über Dytisciden. - Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrogeographie, Biol. Suppl. 5: 1-129.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand 05.11.2010; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)