Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Kleine Aeshnide, die in Größe und Färbung sehr der Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna mixta) ähnelt, jedoch ist der Thorax nur oben braun, die Brustseiten sind gelbgrün mit schmalen schwarzen Streifen. Männchen fallen durch ihre leuchtend blauen Augen auf. Die Hinterleibsflecken sind größer und intensiver blau als bei A. mixta. Die Blauzeichnung dehnt sich bis auf die Hinterbrust aus. Larven und Exuvien sind von A. mixta gut anhand der kürzeren und breiteren Fangmaske zu unterscheiden.

Biologie und Ökologie

Aeshna affinis gilt als thermophile Charakterart flacher, eutropher, sich stark erwärmender, im Wasserstand stark schwankender oder regelmäßig austrocknender Gewässer. Für die Eiablage werden überwiegend Pflanzenbulte und Bodenstrukturen auf trockengefallenen Gewässerböden genutzt. Die Überwinterung erfolgt im Eistadium. Die Larven entwickeln sich bevorzugt in zeitweilig austrocknenden Gewässern oder Gewässerabschnitten. Die Larvenentwicklung ist einjährig (univoltin).

A. affinis besitzt ein sehr großes Ausbreitungsvermögen, in Mitteleuropa ist sie eine Invasionsart mit Neigung zur spontanen Besiedlung geeigneter Gewässer. Populationsgröße und Anzahl der Vorkommen in einem Gebiet können aufgrund klimatischer und hydrologischer Faktoren sehr stark schwanken.

Überregionale Verbreitung

Mediterrane Art, die von Südeuropa und Nordafrika über den nahen Osten bis nach Zentralasien vorkommt. In Europa liegt das Kernareal in den Mittelmeerländern, aus denen regelmäßige Vorstöße bis ins nördliche Mitteleuropa unternommen werden. In Perioden trockener Sommer kann sich die Südliche Mosaikjungfer nördlich der Alpen auch über mehrere Generationen fortpflanzen

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Gegenwärtig existieren nur wenige Gebiete mit regelmäßig nachgewiesener Reproduktion. Die natürlichen Lebensräume in den Überflutungsbereichen der Flüsse weisen derzeit überwiegend ungünstige Habitatverhältnisse auf.

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Grundlagenerhebungen / keine Artenhilfsmaßnahmen nötig / möglich

Untersuchungsstandards

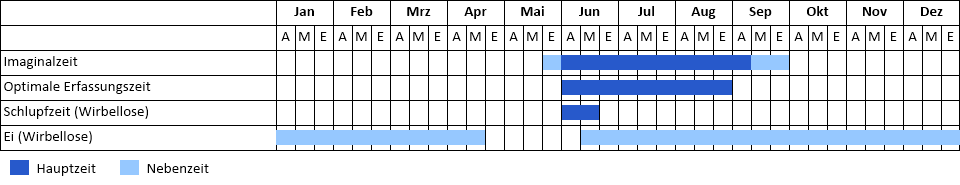

Von einzelnen patrouillierenden Männchen beflogene Flachgewässer und nasse Senken sind nicht automatisch als Reproduktionsgewässer anzusehen. Der Gewässerstatus ist über die Beobachtung mehrerer Tiere am gleichen Ort (Status B – Reproduktion möglich), beobachtete Eiablagen (Status C – Reproduktion wahrscheinlich) oder Funde von Exuvien bzw. frisch geschlüpften Tieren (Status D – Reproduktion nachgewiesen) zu definieren. Exuvienfunde sind ab Ende Mai bis Ende Juni möglich, Nachweise von Imagines bis in den September.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Kurzfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Bestand

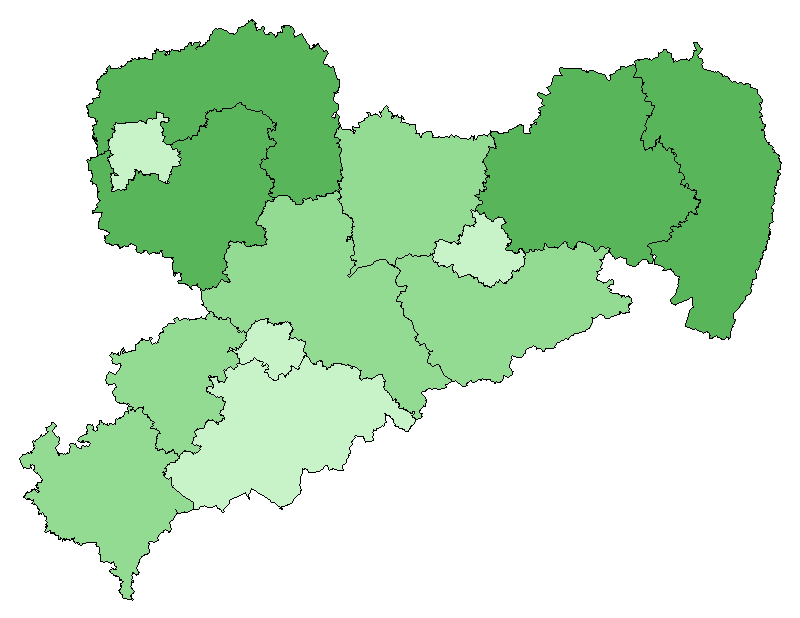

Es ist unklar, ob die Art bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Sachsen vorkam oder nur übersehen wurde. Sporadische Nachweise gelangen 1947, 1951, 1953 und 1975. Für die genannten Jahre ist von einem Einflug von Tieren aus südlichen Populationen auszugehen, ohne dass die Art längere Zeit in Sachsen bodenständig gewesen sein dürfte. Erst mit Beginn der 1990er Jahre wurde Aeshna affinis wieder in Sachsen registriert. Sie ist seitdem regelmäßig zu finden, wobei die Zahl der Nachweise und Fundorte in den ersten Jahren stark anstieg (Olias 2005). Aktuell stellt A. affinis eine in Sachsen zerstreut bodenständige, lokal sogar häufiger auftretende Libellenart dar.

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis ab 1980

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Aeshna affinis kommt als Charakterart flacher, eutropher, temporärer, meist stark verschlammter, sich stark erwärmender Gewässer in Sachsen überwiegend in den Flussauen, in Tagebaufolgelandschaften sowie in Teichgebieten vor. Kennzeichnend ist häufig eine stark mit Gehölzen bewachsene Umgebung, wobei die Bäume und Sträucher das Gewässer nicht oder nur wenig beschatten. Aufgrund ihrer hohen Mobilität und Besiedlungsfreudigkeit kann sie aber zeitweilig auch geeignete Habitate besiedeln, die isoliert in anderen Landschaftsteilen Sachsens liegen.

Fortpflanzungsstätten: Ursprüngliche Reproduktionshabitate stellen in Sachsen vermutlich Altwässer und Auentümpel der größeren Flusslandschaften dar. Aeshna affinis besiedelt außerdem eine Vielzahl sekundärer Lebensräume, z. B. flache, eutrophe Teiche und Ephemergewässer, Abbaugewässer in Kiesgruben, Steinbrüchen sowie Tagebaulandschaften.

Ruhe- und Jagdstätten: Zu den Ruhestätten und Reifehabitaten der Imagines ist kaum etwas bekannt. Sie befinden sich möglicherweise in Gehölzbeständen und im Kronenbereich von Wäldern. Als Jagdstätten werden Biotope im weiten Umfeld der Reproduktionsgewässer genutzt, insbesondere Nass- und Sumpfwiesen, Röhrichte und Hochstaudenfluren sowie Randzonen zu Gehölzstrukturen.

Hinweise zur Abgrenzung von Populationen: regionale Abstufung unterhalb der Ebene Landkreis

Habitatkomplexe

- Bergbaubiotope

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

- Gehölze, Baumbestand

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Bergbaubiotope

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Gewässer mit besonderer Struktur

- Standgewässer

- Ufer

Höhenstufen

Management

Beurteilung

Aus den Daten seit 1990 ist ein deutlich positiver Trend abzuleiten, der mit einer Arealvergrößerung einherging. Es zeigen sich aber starke Fluktuationen im jährlichen Vorkommen. Möglicherweise profitiert die Art durch warme Sommer. Der Kenntnisstand zum Vorkommen stabiler, bodenständiger Populationen in Sachsen ist derzeit noch ungenügend.

Management

- Erhalt bzw. Neuanlage temporärer Gewässer v. a. in Auen und Abbaugebieten;

- gegebenenfalls Aufwertung durch Zurückdrängung beschattender Gehölze,

- partielle Entkrautung/Entschlammung oder Einbezug von Uferabschnitten als Tränken in großflächige, extensive Weidegebiete

Zentrales Medium für die Sammlung von Artdaten in der Naturschutzverwaltung des Freistaates Sachsen ist die

Zentrale Artdatenbank beim LfULG:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8048.htm;

Aktuelle Übersichtskarten der Verbreitung von Arten in Sachsen können unter folgendem Link abgerufen werden:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/idaGefährdungen

Reproduktionsgewässer: Vernichtung oder Beeinträchtigung periodischer Gewässer infolge Entwässerung, Grundwasserabsenkung, Eutrophierung, Rekultivierung von Abbaugebieten, Angelnutzung

Landlebensräume: (halb-)offene Landlebensräume (z. B. Nassgrünland, Staudenfluren) gefährdet durch Sukzession und Nutzungsintensivierung

Sonstiges

Literatur

- Brauner, O. (2005): Vorkommen, Entwicklung und Verbreitung von Aeshna affinis in Brandenburg (Odonata: Aeshnidae). – Libellula 24: 191–219.

- Günther, A., M. Olias & T. Brockhaus (2006): Rote Liste Libellen Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2006, hrsg. vom Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden, 20 S.

- Müller, J. & R. Steglich (2000): Zur Verbreitung der Südlichen Mosaikjungfer Aeshna affinis (Odonata) in Sachsen-Anhalt in den Jahren 1993 bis 1999. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 8: 22–32.

- Olias, M. (2005): Südliche Mosaikjungfer Aeshna affinis Vander Linden, 1820. – In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.) (2005): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf : 155–158.

- Ott, J. & W. Piper (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 260–263.

- Sternberg, K., B. Höppner & B. Schmidt (2000): Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Südliche Mosaikjungfer. – In: Sternberg, K. & R. Buchwald (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2: Großlibellen (Anisoptera). – Ulmer, Stuttgart: 8–23.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Offizieller Artensteckbrief des LfULG; Stand: 10.02.2014; Bearbeiter: Marko Olias und Dr. André Günther (Naturschutzinstitut Freiberg); Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: Heiner.Blischke@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22988.htm