Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Mindestens 6 Unterarten. Die überwiegende Mehrzahl der in Mitteleuropa durchziehenden und überwinternden Vögel betrifft die Nominatform Anser albifrons albifrons. Sehr selten erreichen auch Vögel der grönländischen Unterart A. a. flavirostris Deutschland, wobei anerkannte Nachweise vor allem von der Nordseeküste stammen. Diese Unterart überwintert auf den Britischen Inseln. Die Unterart A. a. frontalis hat ihre Brutverbreitung zwischen Ostsibirien und Nordamerika, drei weitere Unterarten sind auf Nordamerika beschränkt.

Kennzeichen

Die Blässgans ist eine mittelgroße, relativ kurzhalsige, kompakt gebaute „graue Gans“. Altvögel sind an der weißen Stirnblässe und der meist sehr stark ausgebildeten schwarzen Querbänderung am Bauch gut kenntlich. Der Schnabel ist rosa, die Beine sind orange. Jungvögeln fehlt sowohl das Weiß am Schnabel, als auch die schwarze Bauchfleckung, so dass sie bei oberflächlicher Betrachtung leichter mit anderen „grauen Gänsen“ inklusive der viel größeren Graugans (Anser anser) verwechselt werden können. Die viel seltenere und weltweit gefährdete Zwerggans (Anser erythropus) hat einen kleineren Schnabel, einen deutlich ausgeprägten gelben Lidring und das Weiß der Blässe reicht bis auf die Stirn. Blässgänse sind auf dem Zug sehr stimmfreudig, die normalen Rufe sind deutlich höher als die von Grau- und Saatgänsen. Die Flugrufe sind meist zwei-, manchmal dreisilbig, hastig und auf „i“ betont, wie „kli-lick“ oder „kji-ji-ji“. Die Weibchen rufen etwas tiefer und saatgansähnlicher als die Männchen.

Biologie und Ökologie

Blässgänse brüten in den baumfreien arktischen Tundren Eurasiens und Nordamerikas. Die Brutgebiete weisen zahlreiche kleine Gewässer auf, in deren Nähe die Nester angelegt werden. Im Unterschied zu anderen in der Tundra brütenden Gänsearten stehen die Nester meist einzeln und nur ausnahmsweise kolonieartig gehäuft (Rutschke 1987). Ab Mitte August sammeln sich die Brutvögel eines Gebietes zunächst an lokalen, dann an regionalen Sammelplätzen, um von dort aus bis spätestens Anfang September, teilweise gegen die spätere Zugrichtung, an wenige große Hauptsammelplätze zu ziehen. Dort rasten die Tiere gemeinsam bis zum Wintereinbruch, um dann Ende September bis Anfang Oktober sehr synchron in die Überwinterungsgebiete abzuziehen. In Mitteleuropa bevorzugen Blässgänse eine Kombination aus großen Wasserflächen mit Flachwasserzonen als Schlafplätze und ungestörten Nahrungsgebieten in Form von Wiesen und Weiden bzw. Mais- und Getreidestoppeläckern und abgeernteten Hackfruchtäckern. Sind die Stoppelflächen im Winter umgebrochen oder abgefressen, weiden die Blässgänse bevorzugt auf Rapsäckern und Wintergetreide. Auf dem Frühjahrzug wird überschwemmtes Grünland bevorzugt. In den Rast- und Überwinterungsgebieten zeigen Blässgänse eine ausgeprägte Tagesrhythmik (LfUG 2008). Sie verlassen die Schlafgewässer am Morgen und verteilen sich häufig großräumig in die Nahrungsgebiete. Besonders im Herbst, kurz nach ihrer Ankunft, werden mittags bis zum frühen Nachmittag die Gewässer zum Trinken, Baden und Ruhen aufgesucht, ehe die Gänse erneut zur Nahrungssuche abfliegen. In der Abenddämmerung erfolgt ein konzentrierter Anflug zu den Schlafgewässern. Die Gänse fallen in der Gewässermitte ein, suchen zum Schlafen nach Möglichkeit aber geschützte Flachwasserzonen auf. Vom Spätherbst bis zum Frühjahr verbleiben die Gänse bei Störungsfreiheit tagsüber auf den Nahrungsflächen und trinken an kleinen Lachen und Pfützen bzw. fressen Schnee. In besonders mondhellen Nächten und bei Schnee kann der Flug zum Schlafgewässer auch völlig entfallen.

Überwinternde Blässgänse sind in Deutschland häufig mit Saatgänsen (Anser fabalis) und anderen Gänsearten vergesellschaftet. Familien und verwandte Tiere bzw. Tiere aus gleichen lokalen Brutgebieten halten langfristig eng zusammen.

Die Nester werden häufig einzeln, auf etwas erhöhten, trockenen Standorten in der Nähe von Gewässern angelegt (Rutschke 1987). Die Weibchen legen durchschnittlich 5-6 Eier, die 27-28 Tage bebrütet werden. Die Jungen sind mit 40-43 Tagen flügge. Nur das Weibchen brütet, die Männchen wachen in dieser Zeit in Nestnähe. Beide Partner führen die Jungen. Eine Jahresbrut, Nachgelege sind nicht bekannt. Der Familienzusammenhalt besteht bis in den Winter und darüber hinaus.

Die Entfernung zwischen Schlafgewässern und Nahrungsflächen im Winterquartier beträgt häufig 5-10 km. Zu besonders attraktiven Flächen können Gänse aber auch täglich Distanzen von über 30 km fliegen.

Überregionale Verbreitung

Die in Deutschland als Rastvögel auftretenden Individuen stammen überwiegend aus dem europäischen Teil der russischen Arktis, teilweise aber auch aus Nordsibirien, östlich bis zur Taimyr-Halbinsel (LfUG 2008). Nach ihren Hauptüberwinterungsgebieten werden diese Tiere auch als „Ost-/Nordsee-Population“ bezeichnet. Bis in 1980er Jahre traten Blässgänse überwiegend in Norddeutschland als Durchzügler und Rastvögel in Erscheinung. Durch Stabilisierung der Bestände und teilweise Verlagerung der Rastgebiete tritt die Art seitdem in zunehmenden Beständen im Binnenland auf. Für Mitteldeutschland liegt eine weitere Ursache der zunehmenden Rastbestände in den durch die Flutung von Tagebauseen neu entstandenen Rastgewässern. In Abhängigkeit von der Winterwitterung ziehen die Vögel bis an die (niederländische) Nordseeküste bzw. nach Frankreich weiter. In milden Wintern überwintern größere Blässganstrupps auch in Deutschland. Durch intensive jagdliche Verfolgung und Lebensraumveränderungen hatten sich die Bestände der „Ost-/Nordsee-Population“ Anfang der 1960er Jahre auf ca. 30.000 Individuen verringert. Seitdem nahmen die Winterbestände im Ost- und Nordseeraum deutlich zu und erreichen gegenwärtig ca. 950.000 bis 1.200.000 Individuen (Kruckenberg et al. 2011b). Neben einer durch umfangreiche Schutzmaßnahmen begründeten Bestandserholung sind für die Zunahme auch massive Verlagerungen der Überwinterungsgebiete verantwortlich. Zeitgleich zur Zunahme im Ost- und Nordseeraum nahmen die Überwinterungsbestände im Pannonischen Raum von >300.000 auf 30.000-50.000 Individuen ab (Bauer et al. 2005). Aktuell stagnieren die Brutbestände in der russischen Arktis oder zeigen wieder leichte Rückgänge. Insgesamt frequentieren 70-90 % der biogeografischen Ost-/Nordsee-Population Deutschland (Kruckenberg et al. 2011b).

In den Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen brüten wenige Paare Blässgänse, die von Gefangenschaftsflüchtlingen abstammen.

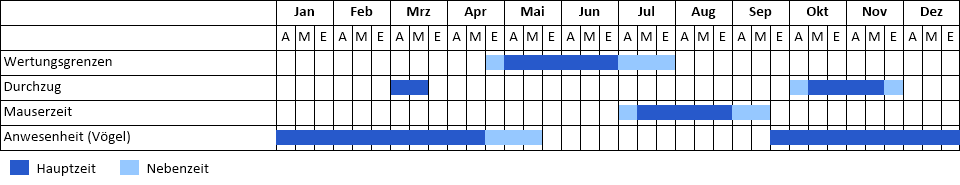

Phänologie

Phänogramm

Sonstiges

Literatur

Baierlein, F.; Dierschke, J.; Dierschke, V. ; Salewski, V.; Geiter, O.; Hüppop, K.; Köppen, U. & Fiedler, W. (2014): Atlas des Vogelzugs. Ringfunde deutscher Brut- und Gastvögel. – Aula-Verlag Wiebelsheim: 567 S.

Bauer, H.-G., Bezzel, E. & Fiedler, W. (Hrsg.) (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel. – AULA-Verlag Wiebelsheim: 808 S.

Bergmann, H.-H.; Heinicke, T.; Koffijberg, K.; Kowallik, C. & Kruckenberg, H. (2005): Wilde Gänse: Erkennen, beobachten, zählen. - DO-G Projektgruppe Gänseökologie (Hrsg.). 68 S.

Deinet, S.; Zöckler, C.; Jacoby, D.; Tresize, E.; Marconi, V.; McRae, L.; Svobods, M.; & Barry, T. (2015). The Arctic Species Trend Index: Migratory Birds Index. Conservation of Arctic Flora and Fauna, Akureyri, Iceland: 130 S.

Fünfstück, H.-J., Ebert, A., Weiß, I. (2010): Taschenlexikon der Vögel Deutschlands. - Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim: 685 S.

Hüppop, O.; Bauer, H. G.; Haupt, H.; Ryslavy, T.; Südbeck, P. & Wahl, J. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands. 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Berichte zum Vogelschutz (50): 23-83

Kruckenberg, H., Mooij, J.H., Südbeck, P. & Heinicke, T. (2011a): Die Internationale Verantwortung Deutschlands für den Schutz arktischer und nordischer Wildgänse. Teil I: Verbreitung der Arten in Deutschland. Naturschutz und Landschaftsplanung 43: 334-342.

Kruckenberg, H., Mooij, J.H., Südbeck, P. & Heinicke, T. (2011b): Die Internationale Verantwortung Deutschlands für den Schutz arktischer und nordischer Wildgänse. Teil II: Bewertung, Gefährdung und Schutzmaßnahmen. - Naturschutz und Landschaftsplanung 43: 371-378.

Kruckenberg, H. & Mooij, J. H. (2007): Warum Wissenschaft und Vogelschutz die Gänsejagd in Deutschland ablehnen. – Berichte zum Vogelschutz 44: 107-119.

LfUG (2008): Wildlebende Gänse und Schwäne in Sachsen. Vorkommen, Verhalten, Management. – Naturschutz und Landschaftspflege. – Dresden: 47 S.

Madge, S.,Burn, H. & Hoerschelmann, H. (1989): Wassergeflügel. Ein Bestimmungsbuch der Schwäne, Gänse und Enten der Welt. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin: 297 S.

Steffens, R., D. Saemann & K. Grössler (1998 ): Die Vogelwelt Sachsen. – Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm: 530 S.

Stiefel, A. (1979): Ruhe und Schlaf bei Vögeln. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 487. – A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt: 216 S.

Urs N. Glutz von Blotzheim (Hrsg.): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Mit einem Lexikon ornithologischer Fachbegriffe von Ralf Wassmann. Vogelzug-Verlag, Wiebelsheim 2004, ISBN 3-923527-00-4 (CD-ROM für Windows, MacOS, Unix usw., als PDF-Datei: 15.718 Buchseiten mit 3200 Abbildungen).

Wahl, J.; Blew, J.; Garthe, S.; Günther, K.; Mooij, H. J. & Sudfeldt, C. (2003): Überwinternde Wasser- und Watvögel in Deutschland: Bestandsgrößen und Trends ausgewählter Vogelarten für den Zeitraum 1990 - 2000. Berichte zum Vogelschutz 40: 91-103