Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Akrokarpes Laubmoos, das in lockeren, dunkelgrünen Polstern wächst. Die mit gelbrotem Rhizoidfilz bedeckten Stämmchen sind 5 – 15 mm lang, einfach bis mehrfach verzweigt. Die schlaffen, lockeren, zungenförmigen Blätter sind 2-2,6 mm lang und stumpf gespitzt. Sie besitzen ganzrandige, breit umgerollte Blattränder sowie eine Rippe, die deutlich unterhalb der Spitze endet. Trocken sind die Blätter leicht verbogen bis schwach gekräuselt. Die Zellen sind im oberen Blattteil rundlich (11-14 x 16-18 µm) und schwach papillös, am Blattgrund dagegen schmal, lang ausgezogen (20–60 x 8–15 µm). Kapseln werden regelmäßig ausgebildet. Sie sind sehr kurz gestielt und in die Polster halb eingesenkt. Die Kapselaußenseite besitzt eingesenkte Spaltöffnungen, die von den Randzellen deutlich bedeckt werden (kryptopore Stomata). Das Peristom ist doppelt. Das äußere Peristom besteht aus 8 im trockenen Zustand zurückgeschlagenen Paarzähnen, das innere aus 8 Fortsätzen. Die Sporen sind groß, meist deutlich > 20 µm im Durchmesser, meist 24-28 µm.

Biologie und Ökologie

Die Art wächst epiphytisch an der Borke von verschiedenen Laubgehölzen, besonders häufig an Weiden, ferner an Spitzahorn, Eiche, Bergahorn, Linde, Pappel, Feldahorn, Holunder, Hasel u.a. Die besiedelten Gehölze befinden sich nur selten in dichten Waldbeständen, sondern vielmehr in kleinen Gehölzgruppen im Offenland bzw. am Waldrand. Das Alter der Trägergehölze ist variabel, es werden Gehölze mit ganz unterschiedlichem Stammdurchmesser besiedelt. Die Art siedelt nicht nur in den unteren, leicht zugänglichen Stammbereichen, sondern auch in höheren Bereichen, und ist dann nur durch Klettern oder wenn Äste heruntergefallen sind, nachweisbar.

Überregionale Verbreitung

Europäischer Endemit. Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland (Kaukasus), Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn.

Erhaltungszustand

günstig

Hinweise Erhaltungszustand

Der Kenntnisstand zur Verbreitung der Art in Sachsen hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Durch gezielte Suche konnten zahlreiche neue Fundorte entdeckt werden (momentan sind insgesamt 66 Fundorte bekannt). Bei der nächsten Einstufung des Erhaltungszustandes ist deshalb eine Änderung in \"günstig\" zu erwägen.

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Da die Art im Gelände nicht mit absoluter Sicherheit bestimmbar ist, ist ein Einsammeln eines kleinen Belegs (wenige Stämmchen mit 1-2 reifen Sporogonen) und dessen mikroskopische Nachbestimmung erforderlich.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Ein großer Teil der deutschen Vorkommen befindet sich in Sachsen. Sachsen ist deshalb für die Erhaltung der Art in Deutschland in hohem Maße verantwortlich.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Kurzfristiger Bestandstrend

deutliche Zunahme

Bestand

Die Art wurde in Sachsen erstmals im Jahre 2004 nachgewiesen. Mittlerweile ist sie von 66 Fundorten bekannt. Die Art besitzt ihren Vorkommensschwerpunkt im Mittelerzgebirge. Einzelnachweise sind aus dem Mulde-Lößhügelland und dem Osterzgebirge bekannt. Mit Vorkommen in anderen Naturräumen ist zu rechnen.

Phänologie

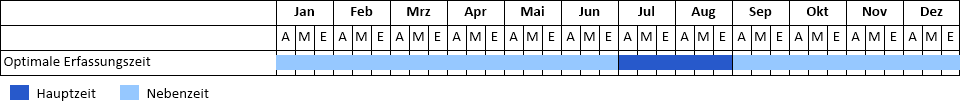

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Art ist, vorausgesetzt es herrscht kein Frost und Winterwetter, das ganze Jahr über kartierbar. Günstigste Zeit zum Erfassen ist die Zeit der Sporenreife (Juli/August).

Lebensraum

Alleen, Gehölzgruppen, Feldgehölze, linienförmige Gehölzgruppen an Fließgewässern, Waldränder, Einzelbäume, selten geschlossene Wälder

Habitatkomplexe

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Ökologische Charakterisierung

- Laubwald, Laubmischwald

- Offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen, Alleen

Management

Beurteilung

Die Art wurde im Jahre 2004 erstmals in Sachsen nachgewiesen. Seitdem wurde sie an zahlreichen weiteren Fundorten entdeckt (aktuell 66 Fundorte). Der Nachweis und die heutige Verbreitung in Sachsen stehen in engem Zusammenhang mit einer Verbesserung der Luftgüte, wodurch die Art deutlich profitiert hat.

Management

Erhalt der Trägerbäume

Gefährdungen

Luftverschmutzung (saurer Regen), Rückgang freistehender Laubbäume (Trägerbäume) in der Kulturlandschaft, Straßenbau, Intensivierung der Forstwirtschaft

Sonstiges

Literatur

MÜLLER, F. (2004): Verbreitungsatlas der Moose Sachsens. Tauer: lutra.

SEIFERT, E. (2009): Bemerkenswerte Funde epiphytischer Moose im Erzgebirge im vergangenen Jahrzehnt (2000-2009) - praktische und theoretische Probleme der Artbestimmung. - Veröff. Museum Naturkunde Chemnitz 32: 55-92.

SEIFERT, E. (2009): Epiphytische Moose im Erzgebirge (1997-2008). Naturpark Spezial 8, 62 S.

BAUMANN, M. & F. MÜLLER (2006): Bryologische Beobachtungen im Erzgebirge II. – Limprichtia 29: 155-160.

BAUMANN, M., BIEDERMANN, S. & MÜLLER, F., 2010 (2009): Bemerkenswerte Moosfunde aus Sachsen aus den Jahren 2005 bis 2007. Sächsische floristische Mitteilungen 12: 3-18.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Bearbeitungsstand: 30.11.2010

Bearbeiter: Dr. Frank Müller (Freital)