Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

2 Unterarten werden unterschieden, davon kommt nur die Nominatform Glaucidium passerinum passerinum in Europa vor.

Kennzeichen

Der Sperlingskauz ist die kleinste europäische Eule und nur etwa starengroß. Er hat einen runden Kopf mit schwach entwickeltem Gesichtsschleier, kurzen weißen Augenbrauen und eng zusammenliegenden Augen mit gelber Iris („ernster“ Gesichtsausdruck). Seine graubraune Oberseite und der Kopf sind weiß gesprenkelt. Im Nacken ist eine, brillenförmige, helle Zeichnung ausgebildet („Scheingesicht“). Die Unterseite ist rahmweiß mit schmalen, dunklen Längsflecken. Das Weibchen ist größer als das Männchen, in der Gefiederfärbung gibt es aber keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Flügge Jungvögel haben ein dunkelbraunes Gefieder ohne weiße Tupfen an Kopf und Oberseite, der Gesichtsschleier ist aber bereits ausgebildet. Der Sperlingskauz fliegt mit schnellem Flügelschlag in spechtartigem Wellenflug. Verwechslungsmöglichkeit besteht mit dem Steinkauz, dieser lebt aber in der halboffenen Kulturlandschaft (und nicht im Inneren größerer Waldgebiete wie der Sperlingskauz). Der Steinkauz ist zudem deutlich größer, hat einen breiteren Kopf und eine gröbere Fleckenzeichnung.

Biologie und Ökologie

Der Sperlingskauz brütet in großflächigen, strukturreichen Nadelwäldern und nadelholzdominierten Mischwäldern mit einem guten Höhlen- und Nahrungsangebot (auch im Winter). Er kommt vor allem im Gebirge vor (bis zur Waldgrenze). Die Art bevorzugt Bereiche im Waldinneren aufgrund des geringeren Feinddrucks (z. B. durch den Waldkauz). Wichtig sind deckungsreiche Tageseinstände, lichte höhlenreiche Altholzbestände zur Brut und als Nahrungsdepot, freie Singwarten sowie Grenzlinien von Wald zu offenen Bereichen bzw. offene Bereiche als Jagdflächen. Der Sperlingskauz ernährt sich vor allem von Kleinsäugern und Kleinvögeln.

Die Art ist Höhlenbrüter (bevorzugt in Buntspechthöhlen). Die Brutplätze befinden sich oft in Gewässernähe. Es wird eine Jahresbrut durchgeführt (Nachgelege sind möglich). Das Vollgelege enthält 5-7 (4-9) Eier, welche 28-29 Tage bebrütet werden. Dem Schlupf folgt eine Nestlingszeit von 28-34 Tagen. In Europa ist der Sperlingskauz Standvogel.

Überregionale Verbreitung

Der Sperlingskauz ist in Teilen der borealen und gemäßigten Zone Eurasiens verbreitet. Das geschlossene Areal reicht von Fennoskandien und Osteuropa über die Taigazone Sibiriens bis zum Pazifik. Die Verbreitungsschwerpunkte in Europa liegen in Schweden, Finnland und Russland. Im südlichen Mitteleuropa und in Südosteuropa besiedelt der Sperlingskauz separierte Teilareale, vor allem in den Gebirgen (Mittelgebirge, Alpenraum, Karpaten, Rhodopen).

In Deutschland kam es in den letzten 30 Jahren zu einer deutlichen Arealerweiterung und Bestandszunahme. Die Kernverbreitung lag in den 1980er Jahren in der Östlichen Mittelgebirgsregion zwischen Thüringer Wald, Erzgebirge, Fränkischer Alb und Bayerischem Wald. Daneben waren der Alpenraum und in geringem Umfang der Schwarzwald besiedelt. In der Lüneburger Heide bestanden bereits erste punktuelle Tieflandvorkommen. Ausgehend von der früheren (und heutigen) Kernverbreitung in der Östlichen Mittelgebirgsregion wurden inzwischen große Teile der Westlichen Mittelgebirgsregion bis Solling und Harz im Norden, Sauerland und Siegerland im Westen sowie Spessart und Odenwald im Südwesten besiedelt. In Süddeutschland haben sich Schwarzwald und Bayerische Alpen zu separierten Schwerpunktarealen entwickelt und im Südwesten beherbergen inzwischen auch Pfälzer Wald und Eifel isolierte Teilpopulationen. Im Norddeutschen Tiefland entstand in der Lüneburger Heide ein größerer inselartiger Verbreitungsschwerpunkt und auch in Ostsachsen kam es zur flächigen Ausbreitung ins Hügel- und Tiefland. Inzwischen gibt es weitere kleinere lokale Tiefland-Vorkommen im Bereich nadelwaldreicher Höhenrücken (z. B. Fläming, Lieberoser Hochfläche nördlich Cottbus).

Die aktuelle Deutschland-Verbreitung des Sperlingskauzes gleicht sehr stark der des Raufußkauzes, letzterer ist jedoch in den letzten Jahrzehnten noch stärker ins Nordostdeutsche Tiefland vorgedrungen.

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

deutliche Zunahme

Kurzfristiger Bestandstrend

deutliche Zunahme

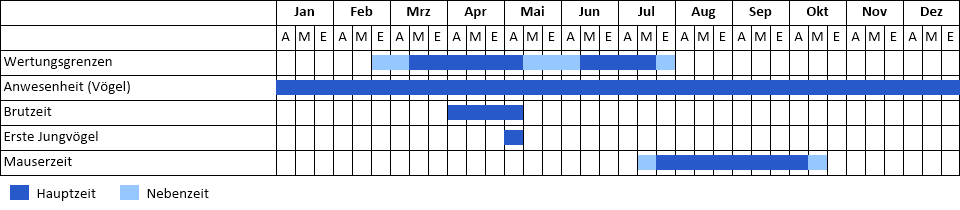

Phänologie

Phänogramm