Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

keine Unterarten

Kennzeichen

Der Halsbandschnäpper ist so groß wie ein Rotkehlchen. Adulte Männchen sind im Brutkleid kontrastreich schwarz-weiß gefärbt. Charakteristisch sind das breite weiße Halsband, die weiß gefärbte Stirn und der weißer Spiegel auf den Flügeln. Bürzel und Unterseite sind ebenfalls weiß und das übrige Gefieder schwarz gefärbt. Das Weibchen ist schlichter graubraun gefärbt und das Halsband fehlt oder ist nur angedeutet, zudem ist der Flügelspiegel kleiner. Verwechslungsmöglichkeit besteht mit dem Trauerschnäpper (F. hypoleuca), Jungvögel und Weibchen sind diesem zum Verwechseln ähnlich. Es kommen Hybriden zwischen Halsband- und Trauerschnäpper vor. Gesang und Warnruf sind artspezifisch.

Biologie und Ökologie

Der Halsbandschnäpper brütet in naturnahen Laubwäldern, meist in totholz- und höhlenreichen Buchen- und Eichen-Altbeständen, in Auwäldern, Parkanlagen, Streuobstwiesen und größeren Feldgehölzen. Er bevorzugt in Mitteleuropa warme Lagen. Bei entsprechendem künstlichem Höhlenangebot tritt die Art auch in lichteren Nadelholzbeständen auf.

Der Halsbandschnäpper ist ein Höhlenbrüter und führt eine Jahresbrut durch. Die Gelegegröße beträgt meist 4-7 Eier. Nach einer Brutdauer von 12-15 Tagen folgt eine Nestlingszeit von 15-19 Tagen.

Die Nahrung besteht aus fliegenden Insekten, als Nestlingsnahrung dienen vor allem Schmetterlingsraupen.

Der Halsbandschnäpper ist ein Langstreckenzieher und überwintert im tropischen Afrika südlich des Äquators.

Überregionale Verbreitung

Der Halsbandschnäpper ist ein westpaläarktischer Brutvogel mit aufgesplittertem Brutareal in West- und Nordeuropa (Ostfrankreich, Südwestdeutschland, Italien, Gotland) und geschlossenem Verbreitungsgebiet von Ostösterreich, Polen und Rumänien bis an die mittlere Wolga. Die größten Bestände gibt es in der Ukraine, in Rumänien, Russland und der Slowakei.

In Deutschland lassen sich drei weitgehend geschlossene Brutareale unterscheiden: in Baden-Württemberg beiderseits des Neckars nördlich der Schwäbischen Alb, im Nordwesten Bayerns (Unterfranken) etwa zwischen dem Steigerwald und dem Spessart, sowie in Auwäldern entlang der Donau und an der mittleren Isar. Daneben gibt es auch im Saarland ein kleines Brutvorkommen.

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

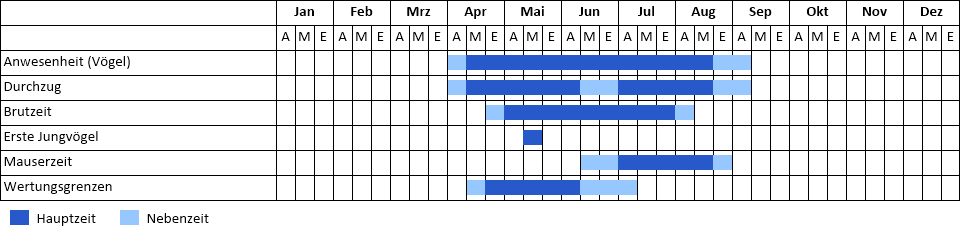

Phänologie

Phänogramm