Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) / Kleine Bartfledermaus

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| FFH: | FFH-IV (Anhang IV - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | * (derzeit keine Gefährdung) |

| Rote Liste Sachsen: | 2 (stark gefährdet) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- sehr kleine Fledermausart mit dunklen Ohren, braunem Rückenfell und grauer Unterseite

- Flügelspannweite 19 – 22,5 cm

- Gewicht 4 - 7 g

- Unterarmlänge 32 – 36,5 mm

- sehr leicht mit der Großen Bartfledermaus (Myotis brandtii) zu verwechseln, Unterscheidung anhand von Penisform, Zahnmerkmalen und der Tragusfärbung

Biologie und Ökologie

- Wochenstuben- und Sommerquartiere in Spalten in und an Gebäuden

- Wochenstubengesellschaften bestehen meist aus 20 – 60 adulten Weibchen

- die Weibchen bekommen im Jahr ein Junges, selten Zwillinge

- Winterquartiere in ehemaligen Bergwerken und Stollen

- Jagdgebiete häufig entlang von Gewässern, sowie in Feuchtgebieten, Wäldern und gehölzreichen Ortsrändern

- sehr wendiger strukturgebundener Flug

- breites Nahrungsspektrum aus Zweiflüglern, Nachtfalter, Haut- und Netzflüglern sowie weiteren Insektengruppen

- Jagdgebiete sind maximal 2,8 km vom Tagesquartier entfernt

- saisonale Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier über kurze Strecken von weniger als 50 km, selten mehr als 100 km

Überregionale Verbreitung

- Europa bis zum 64. Breitengrad, südlich lokal bis in den Mittelmeerraum

- in Deutschland mit Ausnahme des Nordens weit verbreitet

Erhaltungszustand

- günstig

- ungünstig-unzureichend

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

- Straßenbau

Untersuchungsstandards

Wochenstubenquartiere:

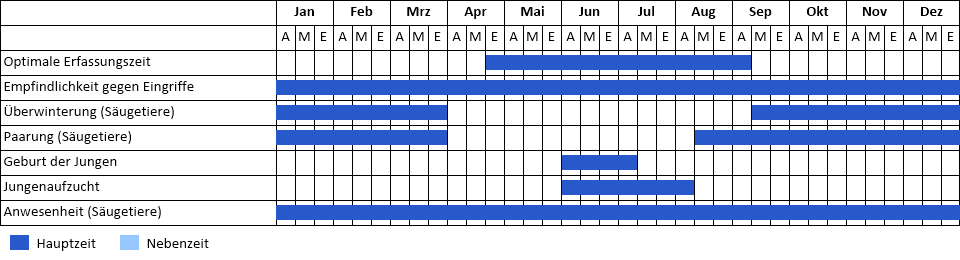

- Zählungen adulter Tiere beim Ausflug - Ende Mai - Anfang Juni

- Zählungen sichtbarer Tiere 1-2-mal pro Winterhalbjahr

- Netzfänge während des Herbsteinfluges Ende August – Ende Oktober

- zusätzlich Einsatz von Fotofallen, hierbei Zusammenfassung zu Artengruppen (Bartfledermausart / kleine Myotisart

- zur Artbestimmung sowie zur Feststellung des Reproduktionsstatus sind Netzfänge unumgänglich

- gut erfassbare Rufe, die jedoch nicht von denen der Großen Bartfledermaus zu unterscheiden und auch mit den Rufen anderer Myotisarten leicht zu verwechseln sind, akustische Nachweise können daher nur der Artengruppe Bartfledermausart bzw. kleine Myotisart zuzgeordnet werden.

- Begehungen mit Ultraschalldetektor im Rahmen von Untersuchungen des Gesamtartenspektrums eines Gebietes, Rufaufzeichnungen für anschließende Analyse der Sonagramme, Sicherung der Rufbelege

- mindestens 6-8 Begehungen im Zeitraum Ende April bis Anfang September, Begehungsdauer je nach Gebietsgröße mindestens 3 Stunden bis ganznächtlich

- langfristige bzw. regelmäßige ganznächtliche stationäre akustische Aufzeichnungen, z.B. an potenziellen Leitstrukturen

- zusätzlich telemetrische Untersuchung zur Suche nach Quartieren und Jagdgebieten sowie zur Untersuchung der Raumnutzung

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant-Sechzehntel)

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

- mäßiger Rückgang

- starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

- Daten ungenügend

- Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt

Bestand

- 32 bekannte Wochenstubenkolonien mit 2- 86 Weibchen

- 18 bekannte Winterquartiere, in denen meist einzelne, maximal 44 überwinternde Tiere gezählt wurden

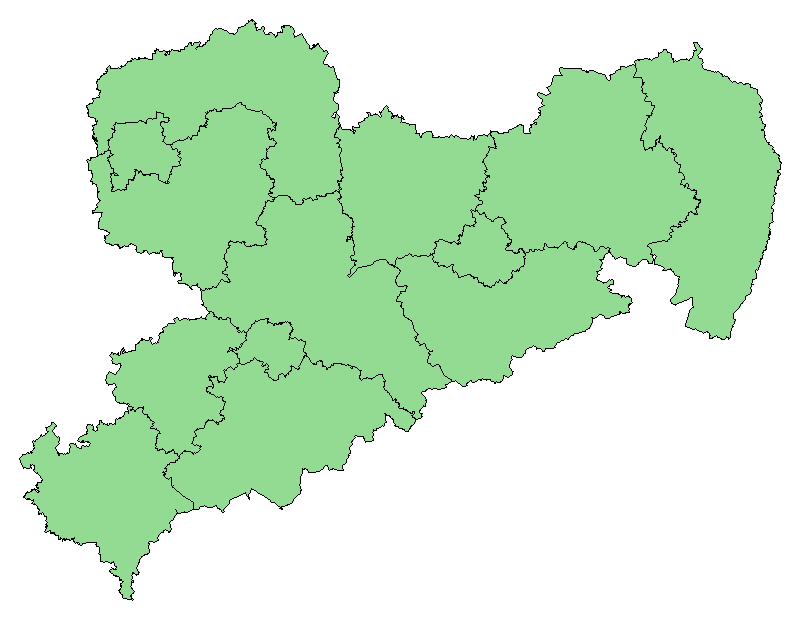

- aktuelle Nachweise auf 155 MTBQ

Verbreitung und Einbürgerung

- Sachsen ist Reproduktions- und Überwinterungsgebiet

- Vorkommen in allen Naturräumen

- Wochenstubennachweise unterhalb 400 m ü. NN mit Schwerpunkten in der Düben-Dahlener Heide, dem Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet sowie im Dresdner Raum und der Östlichen Oberlausitz

- Winterquartiere im Mittelgebirgs- und Mittelgebirgsvorland

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

- dörfliche Siedlungen in Waldnähe

- Jagd entlang von Waldwegen und Waldrändern sowie an gehölzreichen Gewässer- und Siedlungsrändern

- Wochenstubenquartiere hinter Fassadenverkleidungen oder Fensterläden sowie in Spalten im Traufbereich und in Dachböden

- Winterquartiere in Bergwerksstollen und ehemaligen Kalkbergwerken

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätten sind Wochenstubenquartiere in Gebäuden

- Ruhestätten sind Quartiere in Gebäuden und unterirdischen Bauwerken

- Aufgrund der traditionellen Quartiernutzung gelten diese auch dann als Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, wenn sie vorübergehend nicht besetzt sind.

- Die lokale Population umfasst eine Wochenstubenkolonie bzw. die Winterschlafgemeinschaft eines Winterquartiers

Habitatkomplexe

- Gebäude, Siedlungen

- Gehölze, Baumbestand

- Grünland, Grünanlagen

- Höhlen, Bergwerksanlagen

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gebäude, Siedlungen

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

Management

- Quartiererhaltung, ggfs. fledermausgerechte Sanierungen mit fachkundiger Betreuung

- Sicherung der Störungsfreiheit in Winterquartieren

- Verzicht auf Pestizide in Land- und Forstwirtschaft

- Erhaltung von gehölzreichen Ortsrändern, Streuobstwiesen und Feuchtgebieten

- Erhaltung und Förderung zusammenhängender Leitstrukturen im Offenland (Gehölzstreifen, Baumreihen)

Gefährdungen

- Quartierzerstörungen durch Abriss oder nicht fledermausgerechte Sanierung

- Einsatz für Fledermäuse toxischer Holzschutzmittel in Quartieren

- Störungen in Winterquartieren

- Insektizideinsatz in Forst- und Landwirtschaft

- zunehmende Lebensraumfragmentierung durch Straßen bzw. den Verlust von Leitstrukturen in der Offenlandschaft

Sonstiges

Literatur

Dietz, C., O. v. Helversen & D. Nill (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart. Rindle, U. & A. Zahn (1997): Untersuchungen zum Nahrungsspektrum der Kleinen Bartfledermaus (Myotis mystacinus). - Nyctalus (N.F.) 6: 304-308. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. - Naturschutz und Landschaftspflege, Schober, W & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas. - Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co., Stuttgart. Simon, M., S. Hüttenbügel & J. Smit-Viergutz (2004): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und Städten. - Schriftenr. Landschaftspflege Naturschutz 76, 275 S. Steffens, R., U. Zöphel & D. Brockmann (2004): 40 Jahre Fledermausmarkierungszentrale Dresden – methodische Hinweise und Ergebnisübersicht. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 125 S.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

28.11.2010 Ch. Schmidt ; Aktualisierung 17.06.2014 U. Zöphel