Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) / Fledermaus-Azurjungfer

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | * (derzeit keine Gefährdung) |

| Rote Liste Sachsen: | 2 (stark gefährdet) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Anhand von Färbungsmerkmalen wurden mehrere Unterarten beschrieben, deren Status umstritten ist. In Deutschland wäre demnach die Nominatform im Süden, dagegen im Norden und Osten C. p. interruptum Charpentier, 1825, anzutreffen, dazwischen sollen sich Gebiete mit Mischformen befinden.

Kennzeichen

Typische „Azurjungfer“: Männchen blau mit schwarzen Zeichnungselementen. Das Zeichnungsmuster ist bei der Art sehr variabel, Verwechslungsgefahr besteht mit anderen Arten der Gattung, insbesondere mit der Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella) . Die Schwarzfärbung auf dem Hinterleib ist bei C. pulchellum oft viel ausgedehnter und auf dem 2. Segment ist eine fledermausähnliche Zeichnung vorhanden. Arttypisch ist außerdem der extrem schlanke Hinterleib der Männchen. Weibchen sind am sichersten anhand der Form des Halsschildhinterrandes von anderen Coenagrion-Arten zu unterscheiden und im Gegensatz zu C. puella-Weibchen meist blau mit schwarzer Zeichnung.

Für die Exuvien von C. pulchellum und C. puella existieren keine zuverlässigen Unterscheidungsmerkmale.

Biologie und Ökologie

Coenagrion pulchellum besiedelt eine Vielzahl stehender und langsam fließender Gewässertypen. Die Art bevorzugt reife Gewässer, die durch reiche Bestände von Röhrichten und Riedpflanzen sowie aquatischer Vegetation geprägt sind. Die Art ist sehr schattentolerant und toleriert dichten Gehölzbestand bis ans unmittelbare Ufer, sie besiedelt sogar Grauweidengebüsche und Erlenbruchwälder. Zur Eiablage werden die Ränder lichter Röhrichte und Seggenrieder oder Wasserpflanzendecken an teilbesonnten Flachwasserzonen aufgesucht. Die Eier werden in Pflanzenmaterial an der Wasseroberfläche, bevorzugt in Schwimmblätter von Laichkräutern, See- oder Teichrosen abgelegt. Die Larvalentwicklung dauert insgesamt 1 (–2) Jahre. Vermutlich überwintern die Larven im letzten Stadium vor dem Schlupf in Diapause und scheinen zumindest kurze Trockenperioden überleben zu können.

Zur Ausbreitungsfähigkeit ist wenig bekannt, da überwiegend reife Sukzessionsstadien besiedelt werden, stellen neu entstandene Gewässer für die Art über einen längeren Zeitraum vermutlich keine geeigneten Reproduktionsorte dar und werden entsprechend zögerlich besiedelt. Mindestpopulationsgrößen sind unbekannt. An manchen Gewässern ist C. pulchellum die mit Abstand häufigste Kleinlibellenart, an anderen bleibt sie zahlenmäßig hinter C. puella zurück.

Überregionale Verbreitung

Mit Ausnahme der Pyrenäenhalbinsel und Nordskandinavien in fast ganz Europa und nach Osten bis Westsibirien verbreitet.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Sonstige Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 3 (mittlere)

Untersuchungsstandards

Die Emergenz beginnt in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf meist ab Anfang Mai und dauert bis in den Juni. Während dieser Zeit können Reproduktionsnachweise durch frisch geschlüpfte Individuen erbracht werden. Die Artbestimmung über das Sammeln und die Bestimmung von Exuvien scheidet aus, da die Exuvien nicht sicher von C. puella-Exuvien unterschieden werden können. Zur Ermittlung von Bestandsgrößen sind Abschätzungen auf Basis von Probeflächenzählungen sinnvoll. Dazu werden Imagines an repräsentativen Uferabschnitten ausgezählt und das Ergebnis auf die vorhandene Habitatgröße hochgerechnet.

Notwendig sind 3–4 Begehungen, davon 1–2 während der Hauptschlupfzeit und 2–3 während der Fortpflanzungsaktivitäten. Einzelbeobachtungen an potenziellen Reproduktionsgewässern können als Reproduktionshinweis (Status B – Reproduktion möglich) gedeutet werden. Bei Auftreten mehrerer Individuen und Eiablagen besteht Reproduktionsverdacht (Status C – Reproduktion wahrscheinlich). Sichere Reproduktionsnachweise (Status D – Reproduktion nachgewiesen) sind nur durch Funde von im Bereich eines Gewässers frisch geschlüpften Individuen möglich.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Bestand

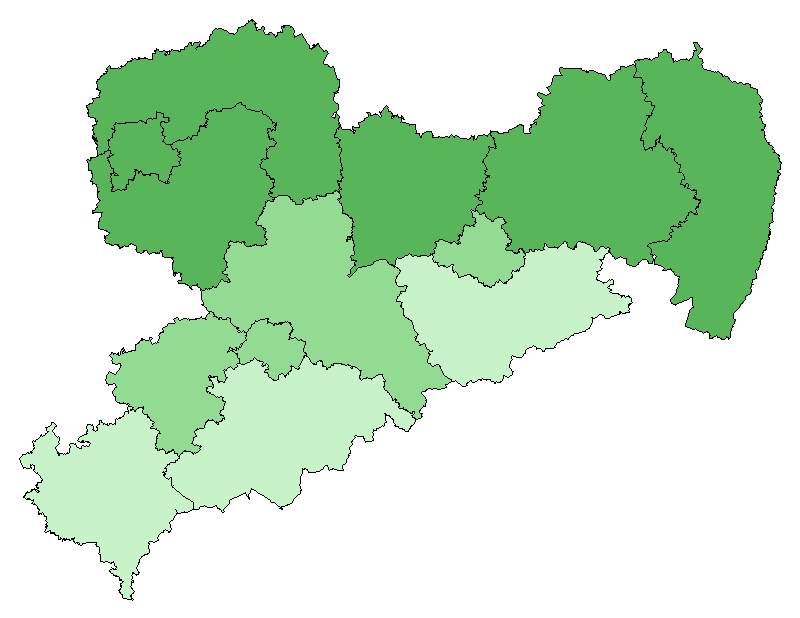

Weitgehend auf das Tief- und Hügelland beschränkte Art, die in den unteren Gebirgslagen nur sehr selten und lokal auftritt und in Höhen über 500 m üNN fehlt. Verbreitungszentren bestehen in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, der Dübener Heide sowie den Flussauen von Pleiße, Mulde, Elbe und Neiße.

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis 1945 bis 1979

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Fortpflanzungsstätten: Lebt an besonnten oder beschatteten, meso- bis eutrophen Stand- und langsam strömenden Fließgewässern mit ausgeprägter Röhricht- und Wasservegetation, z. B. an Altwassern, extensiv genutzten Fischteichen, älteren und strukturreichen Abgrabungsgewässern, langsamen Bach- und Flussabschnitten, Entwässerungsgräben und auch in der Randzone von Erlenbrüchen, Moorgebieten und strukturreichen Torfstichen.

Ruhe- und Jagdstätten: Besonnte, windgeschützte Saumbiotope, Lichtungen, Brachen und Nasswiesen im Umkreis der besiedelten Gewässer, oft am Rand von Wäldern und Gehölzen

Hinweise zur Abgrenzung von Populationen: Betrachtungsmaßstab unterhalb Ebene Landkreis, i. d. R. Teichgebiet, Abgrabungsfläche, Moorkomplex u. ä.

Habitatkomplexe

- Bergbaubiotope

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

- Gehölze, Baumbestand

- Moore

- Ruderalfluren, Brachen

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Bergbaubiotope

- Moore

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Gewässer

- Gewässer mit besonderer Struktur

- Moore

- Moorgewässer

- Standgewässer

- Ufer

Höhenstufen

- collin

- montan

- planar

Management

- Extensive Teichwirtschaft mit möglichst wenig Entkrautungsmaßnahmen und Kalkungen, kein Einsatz von „Graskarpfen“

- Pflege bzw. Neuanlage fischfreier Kleingewässer in der Umgebung von Mooren, in ehemaligen Abbaugebieten, auf Truppenübungsplätzen usw.

- pflegliche Grabenunterhaltung, z. B. halbseitige Räumung, Verlängerung der Räumungsintervalle

- Minimierung von Stoffeinträgen und Gewährleistung eines funktionsfähigen Wasserhaushaltes in Moorgebieten

- Schaffung und Pflege von Gewässerrandstreifen als Schutz vor Stoffeinträgen und als Nahrungshabitat

Gefährdungen

- Verlandung von Handtorfstichen und kleinen Moorgewässern

- erhöhter Fischbesatz und intensive fischereiliche Nutzung von Gewässern einschließlich Kalkung und Entkrautung

- vollständige Vegetations- und Sedimenträumung bei Grabenunterhaltungsmaßnahmen bzw. völliges Verwachsen von Gräben bei ausbleibender Unterhaltung

- Entwertung ursprünglich fischfreier (Abbau-)Gewässer durch Fischbesatz und Nutzung zu Angelzwecken

- Vernichtung oder Beeinträchtigung der Gewässer infolge Grundwasserabsenkung (z. B. Tagebaurandlage), Eutrophierung, Angelnutzung

Sonstiges

Literatur

- Brockhaus, T. (2005): Fledermaus-Azurjungfer Coenagrion pulchellum (Vanderlinden, 1825). – In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf : 105–108.

- Günther, A., M. Olias, & T. Brockhaus (2006): Rote Liste Libellen Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2006, hrsg. vom Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden, 20 S.

- Ott, J. & W. Piper (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 260–263.

- Sternberg, K. & H. Rademacher (2000): Coenagrion pulchellum (Vanderlinden, 1825) Fledermaus-Azurjungfer. In: Sternberg, K. & R. Buchwald (Hrsg.) (2000): Die Libellen Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera). – Eugen Ulmer, Stuttgart: 287–296.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Offizieller Artensteckbrief des LfULG; Stand: 10.02.2014; Bearbeiter: Marko Olias und Dr. André Günther (Naturschutzinstitut Freiberg); Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: Heiner.Blischke@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22988.htm