Cordulegaster bidentata Selys, 1843 / Gestreifte Quelljungfer

Synonyme

Thecagaster bidentata (Sélys, 1843), Cordulegaster bidentatus (Sélys)

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | 3 (gefährdet) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Typische Quelljungfer: Sehr große Libelle mit gelb-schwarzer Körperfärbung und grünen Augen. Im Gegensatz zur sehr ähnlichen Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) sind auf den mittleren Hinterleibssegmenten nur große paarige Flecken entwickelt, es fehlen die für C. boltonii typischen schmalen Streifen am Segmentrand. Ein weiteres Merkmal besteht in der Färbung des Hinterhauptsdreiecks (bei bidentata schwarz, bei boltonii meist gelblich).

Exuvien und Larven der Quelljungfern sind im ausgewachsenen Zustand durch ihre enorme Größe (bis 42 mm), flache Fangmaske und stark gezackten Rand der Helmmaske unverwechselbar. C. bidentata besitzt keine Seitendornen am 8. und 9. Segment (bei boltonii vorhanden), die Flügelscheiden sind parallel ausgerichtet (bei boltonii schräg nach hinten abgespreizt).

Biologie und Ökologie

Cordulegaster bidentata ist ein typischer Bewohner von Quellaustritten und sich daran anschließenden Abschnitten kleinster und kleiner Quellbäche innerhalb von Wäldern. Die Larven leben am Gewässergrund im Feinmaterial und Detritus. Sie graben sich aktiv in das Substrat ein und bevorzugen dabei strömungberuhigte Stellen, z. B. Kolke oder Substratanspülungen in kleinen Bachschlingen. Bei starken Fließgeschwindigkeiten können die Larven schnell verdriftet werden. An den Larvenhabitaten sind i. d. R. keine Fische oder konkurrierenden Libellenarten vorhanden, sie stellen hier den Spitzenprädator dar. Ihre Nahrung setzt sich v. a. aus wasserlebenden Arthropoden (z. B. Stein-, Eintagsfliegen, Flohkrebse, Zuckmücken) zusammen, die auf Lauerjagd, seltener durch aktives Aufspüren gefangen werden. Die Larven benötigen 5–6 Jahre bis zur Emergenz. Imagines finden sich nur bei sonnigem Wetter regelmäßig an den Reproduktionsgewässern ein, die Männchen fliegen dann geeignete Abschnitte auf der Suche nach Weibchen ab, wobei sie häufig rüttelnd in der Luft stehenbleiben und sich gelegentlich auch absetzen können. Die meiste Zeit über leben beide Geschlechter in der Umgebung des Gewässers an Gehölzkanten, Waldschneisen und kleinen Lichtungen. Zur Eiablage suchen die Weibchen allein die Quellbereiche und oberen Abschnitte der Quellbäche mit fehlender bis ganz schwacher Strömung auf und stechen die Eier in nasses Substrat ein. C. bidentata besiedelt meist überwiegend beschattete Gewässer. Die Männchen fliegen jedoch nur, wenn wenigstens über die Mittagszeit teilbesonnte Abschnitte oder kleinere Sonnenstellen vorhanden sind. Weibchen suchen dagegen zur Eiablage regelmäßig auch dauerhaft beschattete Stellen auf.

Zum Ausbreitungsvermögen der Art liegen keine Erkenntnisse vor, es wird als gering eingeschätzt (Phoenix 2005). Andererseits sind im Schwarzwald offenbar vagabundierende Tiere bei der Jagd in bis zu 15 km Luftlinie von den Gewässern entfernt festgestellt worden (Sternberg et al. 2000).

Überregionale Verbreitung

Nur in Europa vorkommende Art mit südosteuropäischem Schwerpunkt. Besiedelt von den Pyrenäen über die französischen Gebirge das südliche Mitteleuropa und Südeuropa einschließlich der Alpen. Die nördliche Arealgrenze verläuft durch Deutschland und fällt in etwa mit dem Rand der mitteleuropäischen Gebirge zusammen. Die nördlichsten Funde liegen in Niedersachsen und dem Harz. Deutschland beherbergt ca. 20–25 % des Weltbestandes der Art.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Die Art ist hinsichtlich ihrer Reproduktionsgewässer hochspezialisiert und ihre Lebensräume reagieren sehr sensibel gegenüber Eingriffen. Die sächsischen Fundorte befinden sich in einem sehr kleinen Areal und umfassen nur wenige Bachsysteme. Die meisten Populationen dürften nur sehr wenige Individuen umfassen.

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Lokal umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 1 (höchste)

Untersuchungsstandards

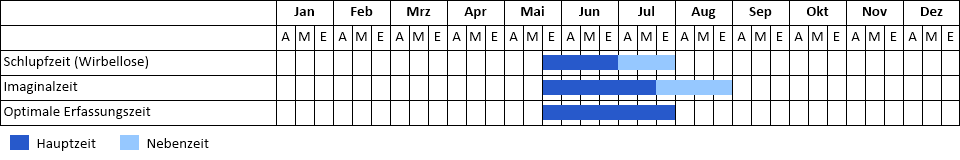

Entwicklungsgewässer der Art lassen sich am effektivsten durch gezielte Suche nach Larven und Exuvien ermitteln. Aufgrund der langen Larvenentwicklungszeit können größere Larven nahezu ganzjährig an geeigneten Stellen im Gewässer gekeschert werden (grobmaschiges Küchensieb!). Ist die Art nachgewiesen, sollte nicht weiter nach Larven gesucht werden, um Schäden der empfindlichen Gewässerstruktur gering zu halten. Sichtbeobachtungen von Imagines sind dagegen nur während einer kurzen Zeitspanne im Jahr und nur bei sehr günstigen Wetterverhältnissen möglich. Sie sollten zur Schlupfzeit Ende Mai bis Ende Juni mit der Suche nach Exuvien kombiniert werden. Exuvien sind sowohl direkt an Steinen, Baumstämmen und Böschungen am Ufer, wie auch in teils größerer Entfernung vom Gewässer an Gehölzen zu finden. An Gehölzen können die Larven vor dem Schlupf bis mehrere Meter hoch aufsteigen und schlüpfen dann meist am Ende einer Zweigspitze.

An bisher unbekannten Gewässern sollten, wenn möglich, Fotobelege der Imagines angefertigt werden. Exuvien und Totfunde sollten zur Nachbestimmung gesammelt und aufgehoben werden, ebenso Larven aus Makrozoobenthos-Untersuchungen.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

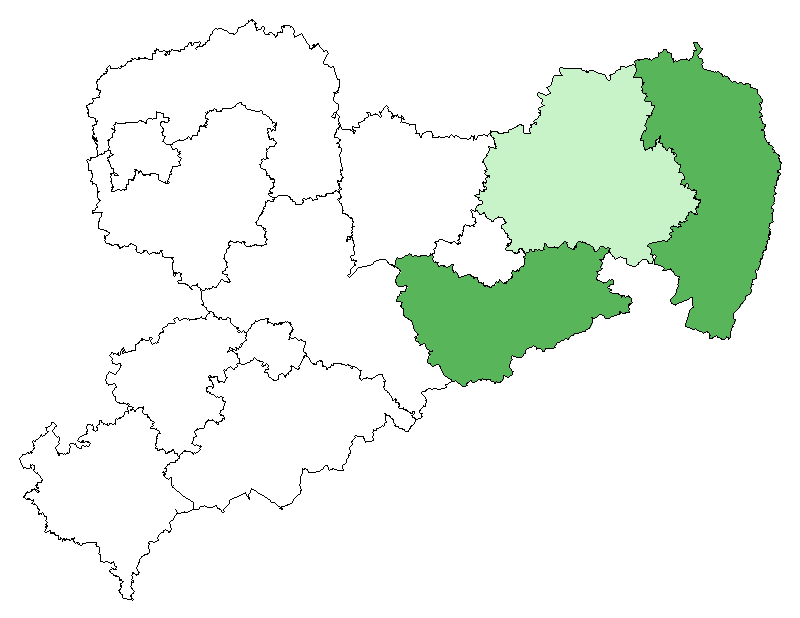

Bestand

Neben einem nicht genau lokalisierten Belegtier aus dem 19. Jahrhundert, das vermutlich aus der Sächsischen Schweiz stammt, existieren erst seit 1994 wieder sächsische Nachweise. Sie beschränken sich auf die Naturräume der Sächsischen Schweiz (mit einem schmalen Saum des angrenzenden Osterzgebirges), des Zittauer Gebirges und des Oberlausitzer Berglandes und setzen sich in diesen Naturräumen auf böhmischer Seite fort. Es handelt sich ausnahmslos um Gebiete mit Sandsteinschichten (sandiges Verwitterungsmaterial als Larvallebensraum).

Regionales Vorkommen

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Fortpflanzungsstätten: Die Larven besiedeln Quellbereiche und schmale, quellnahe Abschnitte von Waldbächen mit geringer Strömung oder mit strömungsberuhigten Stellen vor oder hinter Stauhindernissen, in Auskolkungen oder in beruhigten Uferzonen. Wichtig sind sandiges Substrat und ein relativ hoher Anteil an Detritus sowie ein reiches Angebot an Nahrungstieren. Die Gewässer befinden sich stets in größeren Waldlebensräumen. Teilweise führen die Reproduktionsgewässer nur temporär Wasser und werden häufig nicht als Gewässer erfasst.

Ruhe- und Jagdstätten: Als Reife- und Jagdgebiete dienen teilbesonnte Waldwege und Lichtungen in bis zu mehreren hundert Metern Entfernung zu den Reproduktionsgewässern. Zu den Ruheplätzen liegen keine Beobachtungen vor, sie befinden sich möglicherweise im Kronenbereich von Bäumen.

Hinweise zur Abgrenzung von Populationen: regionale Abstufung unterhalb der Ebene Landkreis, i. d. R. Quellgebiet eines Baches

Habitatkomplexe

- Fließgewässer, Quellen

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Fließgewässer, Quellen

Ökologische Charakterisierung

- Fließgewässer

- Gewässer mit besonderer Struktur

- Spezielle Substrate (Totholz, Detritus, Pflanzen, Pilze)

Höhenstufen

- collin

- montan

- planar

Management

Beurteilung

Aus den seit mehreren Jahren regelmäßig untersuchten Vorkommensgebieten in der Sächsischen Schweiz ist in den letzten Jahren von einem erheblichen Verlust an Vorkommen durch Habitatveränderungen (insbesondere durch forstliche Maßnahmen), teils aber auch aus unbekannten Ursachen auszugehen (J. Phoenix, pers. Mitt. 2013)

Management

- Minimierung von Eingriffen in die Lebensräume bei der Ausführung forstlicher Arbeiten: kein Befahren oder Verfüllen von Quellgebieten und kleinen Waldbächen, kein vollständiges Freistellen der Gewässer (Teilbeschattung erhalten)

- Information der betreffenden forstlichen Nutzer, da die Reproduktionsgewässer häufig gar nicht als Reproduktionsgewässer der Art und damit als erhaltungswürdig erkannt werden.

- Vermeidung des Anstaus von Quellen und Waldbächen, Vermeidung von Verrohrungen und Quellfassungen

- Wiederherstellung von Quellsümpfen/-fluren und standortstypischen Laubholzgesellschaften

- Erhalt teilbesonnter, strukturreicher Säume an Waldinnengrenzen und auf Lichtungen als Imaginalhabitat

- Präsenzuntersuchungen im Bereich des Zittauer Gebirges und des östlichen Osterzgebirges

Gefährdungen

- Beeinträchtigung der Larvenlebensräume bei der forstlichen Bewirtschaftung, z. B. Verkrautung der Gewässersohle nach Freistellung, Verfüllung mit Schlagabraum, Befahren mit Forstmaschinen, Verletzung von Sohle und Ufer bei der Holzrückung sowie temporäre Wasserumleitung/Entwässerung/Anstau während der Arbeiten

- Anstau, Fassung oder Verrohrung von Quellen und kleinen Waldbächen, z. B. bei Wegeausbaumaßnahmen

Sonstiges

Literatur

- Phoenix, J. (2005): Gestreifte Quelljungfer Cordulegaster bidentata (Sélys, 1843). – In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 194–197.

- Günther, A., M. Olias & T. Brockhaus (2006): Rote Liste Libellen Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2006, hrsg. vom Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden, 20 S.

- Ott, J. & W. Piper (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). – In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 260–263.

- Sternberg, K., R. Buchwald & U. Stephan (2000): Cordulegaster bidentata Sélys, 1843 Gestreifte Quelljungfer. In: Sternberg, K. & R. Buchwald (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2: Großlibellen (Anisoptera). – Eugen Ulmer, Stuttgart: 173–190.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Offizieller Artensteckbrief des LfULG; Stand: 10.02.2014; Bearbeiter: Marko Olias und Dr. André Günther (Naturschutzinstitut Freiberg); Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: Heiner.Blischke@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22988.htm