Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) / Falkenlibelle

Synonyme

Gemeine Smaragdlibelle, Cordulia aeneaturfosa

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | * (derzeit keine Gefährdung) |

| Rote Liste Sachsen: | V (zurückgehende Art lt.Vorwarnliste, zurückgehende Pflanzengesellschaften (keine Gefährdungskategorie!)) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Typische Smaragdlibelle (metallischgrüne Färbung, leuchtend grüne Augen). Im Unterschied zur ähnlichen Glänzenden Smaragdlibelle (Somatochlora metallica) fällt schon bei fliegenden Männchen der am Ende keulig verdickte Hinterleib auf (bei S. metallica Verdickung näher zur Mitte des Hinterleibs), meist auch die starke Behaarung auf den Brustsegmenten. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal am gefangenen Tier ist die einfarbig grüne Stirnfärbung (bei S. metallica mit gelbem Querband).

Exuvien sind durch die vergleichsweise sehr langen Beine auffällig. Von S. metallica unterscheiden sie sich außerdem durch das Fehlen von Seitendornen am 9. Hinterleibssegment sowie die viel kürzeren Rückendornen.

Biologie und Ökologie

Die Männchen besetzen Reviere entlang der Ufergrenzen oder an Vegetationsbeständen im Wasser. Sie fliegen auf der Suche nach Weibchen bevorzugt in ca. 1 m Höhe über freiem Wasser mit ± dichter Schwimmblattvegetation und die Ufer entlang und bleiben dabei häufig rüttelnd in der Luft stehen. Die Weibchen kommen nur zur Fortpflanzung ans Gewässer. Nach der Bildung des Paarungsrades fliegen die Partner in ufernahe Gehölze ab. Zur Eiablage kehren die Weibchen einzeln zurück, die Eier werden an besonnten Flachwasserstellen mit lichter Vegetation im Flug ins Wasser abgelegt. Die Larven leben zwischen Wasserpflanzen oder im Detritus am Gewässerboden, meist in weniger als 1 m Wassertiefe. Sie sind überwiegend nachtaktiv. Die Larvenentwicklung dauert 2–3 Jahre. Gegenüber Fischbesatz sind die Larven empfindlich, tolerieren diesen jedoch, sofern Rückzugsmöglichkeiten in der submersen Vegetation vorhanden sind. Zum Ausbreitungsvermögen der Art ist nichts bekannt.

Überregionale Verbreitung

Paläarktische Art, die von den Pyrenäen nach Osten bis Kamtschatka, Sachalin und Japan verbreitet ist. In Europa mit Ausnahme der Iberischen Halbinsel meist verbreitet, in Italien und Südgriechenland nur punktuell vorkommend.

Erhaltungszustand

günstig (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Bestandserhebungen, Gefährdungsanalysen, Priorität 3 (mittlere)

Untersuchungsstandards

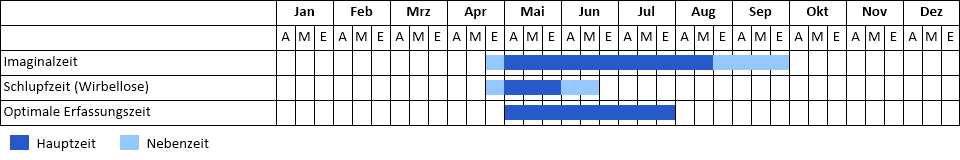

Die Emergenz beginnt in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf Ende April bis Mitte Mai und endet im Juni. Der Hauptteil einer Population schlüpft bei günstiger Witterung innerhalb weniger Tage. Während dieser Periode sind Reproduktionsnachweise (Status D – Reproduktion nachgewiesen) durch Exuvien bzw. frisch geschlüpfte Individuen leicht zu erbringen, an gut zugänglichen Gewässern lässt sich auf diese Weise eine ungefähre Abschätzung der Anzahl geschlüpfter Imagines vornehmen. Zu einer vollständigen Bestandserfassung werden 3–4 Begehungen empfohlen, davon 2–3 während der Hauptschlupfzeit (April)-Mai-(Juni) mit Suche nach frisch geschlüpften Imagines und Absammeln von Exuvien. Bei 1–2 weiteren Begehungen Juni/Juli sollte auf die Anzahl patrouillierender Männchen und eierlegende Weibchen geachtet werden. C. aenea kann zwar auch im Flug von S. metallica unterschieden werden, Bestimmungen in der Hand bzw. nach Fang sind jedoch eindeutig und sollten daher mit einem entsprechenden Nachweistyp dokumentiert werden, insbesondere bei Früh- oder Spätbeobachtungen.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Bestand

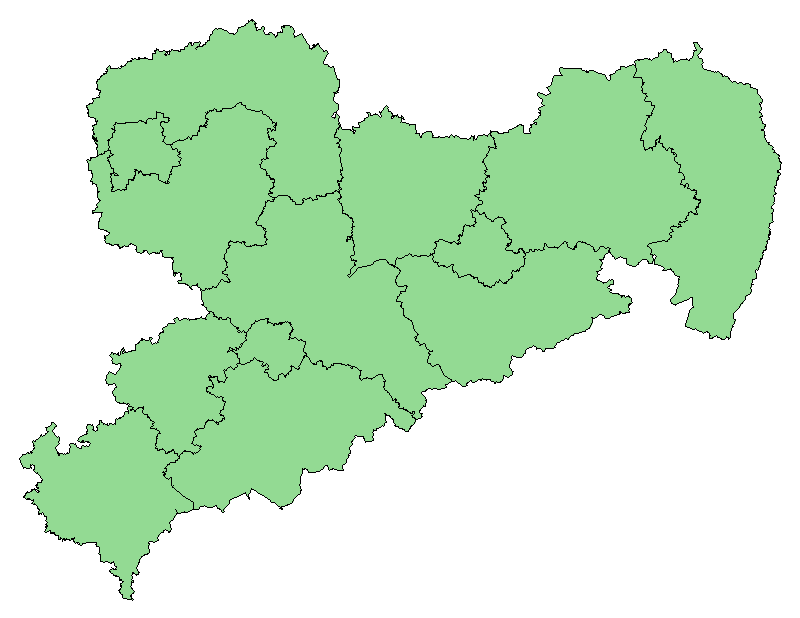

Zerstreut in ganz Sachsen und in fast allen Naturräumen nachgewiesen. Schwerpunkte lassen sich nicht erkennen. Nachweislücken in den Lössgefilden gehen einerseits auf die Armut nährstoffarmer, waldnaher Gewässerlebensräume zurück, andererseits auf geringe Erfassungsintensität in diesen Gebieten.

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis ab 1980

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Fortpflanzungsstätten: Lebt an meist vegetationsreichen, aber eher nährstoffarmen Standgewässern mit ausgeprägter Röhricht- und Wasservegetation, z. B. an dys- bis eutrophen Teichen (auch vegetationsreiche Fischteiche), Abgrabungsgewässern, Torfstichen, Moorschlenken, Gräben, pflanzenreichen Kleingewässern in Wäldern oder gehölzreichen Flussauen. Die Entwicklungsgewässer befinden sich überwiegend in Wäldern oder in unmittelbarer Waldnähe. Starker Bewuchs von Emers- und Submersvegetation ist als Larvenhabitat entscheidend.

Ruhe- und Jagdstätten: Wälder und Gehölze im Umkreis der besiedelten Gewässer mit angrenzenden Saumbiotopen, Lichtungen, Brachen und Nasswiesen

Hinweise zur Abgrenzung von Populationen: Betrachtungsmaßstab unterhalb Ebene Landkreis, i. d. R. Teichgebiet, Abgrabungsfläche, Moorkomplex u. ä.

Habitatkomplexe

- Bergbaubiotope

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

- Gehölze, Baumbestand

- Moore

- Ruderalfluren, Brachen

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Bergbaubiotope

- Moore

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Gewässer

- Gewässer mit besonderer Struktur

- Moore

- Moorgewässer

- Standgewässer

- Ufer

Höhenstufen

- collin

- montan

- planar

Management

- Extensive Teichwirtschaft mit möglichst wenig Entkrautungsmaßnahmen und Kalkungen, kein Einsatz von „Graskarpfen“

- Pflege bzw. Neuanlage fischfreier Kleingewässer in der Umgebung von Mooren, in ehemaligen Abbaugebieten, auf Truppenübungsplätzen usw.

- Minimierung von Stoffeinträgen und Gewährleistung eines funktionsfähigen Wasserhaushaltes in Auen und Moorgebieten

Gefährdungen

- erhöhter Fischbesatz und intensive fischereiliche Nutzung von Gewässern einschließlich Kalkung und Entkrautung

- Entwertung ursprünglich fischfreier (Abbau-)gewässer durch Fischbesatz und Nutzung zu Angelzwecken

Sonstiges

Literatur

- Brockhaus, T. (2005): Gemeine Smaragdlibelle Cordulia aenea (Linnaeus, 1758). – In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 202–205.

- Günther, A., M. Olias & T. Brockhaus (2006): Rote Liste Libellen Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2006, 20 S.

- Sternberg, K. & B. Schmidt (2000): Cordulia aenea (Linnaeus, 1758). Falkenlibelle (Gemeine Smaragdlibelle). – In: Sternberg, K. & R. Buchwald (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2: Großlibellen (Anisoptera). – Eugen Ulmer, Stuttgart: 209–218.

- Wildermuth, H. (2008): Die Falkenlibellen Europas. Corduliidae. – Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 653. – Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Offizieller Artensteckbrief des LfULG; Stand: 10.02.2014; Bearbeiter: Marko Olias und Dr. André Günther (Naturschutzinstitut Freiberg); Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: Heiner.Blischke@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22988.htm