Isophya kraussii Brunner von Wattenwyl, 1878 / Gemeine Plumpschrecke

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Rote Liste Deutschland: | V (zurückgehende Art lt.Vorwarnliste, zurückgehende Pflanzengesellschaften (keine Gefährdungskategorie!)) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Das Taxon wurde längere Zeit lediglich als Synonym von Isophya pyrenaea (Serville, 1839) angesehen und erst durch Heller (1988) wieder als eigenständige Art eingesetzt. Verwechslungsgefahr Verwechslung mit Barbitistes-Arten (Säbelschrecken) möglich, diese besiedeln aber andere Habitate. Larvenverwechslung evtl. mit Punktierter Zartschrecke (Leptophyes punctatissima).

Kennzeichen

Männchen 16-23 mm (Hinterleibsanhänge an der Basis wenig, zum Ende hin deutlich gebogen, sodass die Spitzen aufeinander zeigen) Weibchen 17-26 mm (Legeröhre gleichmäßig gebogen, am Ende an beiden Rändern deutlich gesägt) Der Körperbau ist plump (Name), die Grundfarbe ist grün, mit zahlreichen feinen dunklen am Körper verteilten Punkten. Von den Facettenaugen ausgehend verläuft je eine hellgelbliche Längslinie über das Halsschild und am Flügelrand entlang. Auf der Oberseite sind diese Linien braun gerandet. Die Flügel sind zu sehr kleinen Lappen reduziert, die Antennen sind etwa eineinhalbmal so lang, wie der Körper. Gesang: Der sehr leise Gesang ist nur in den Abend- und Nachtstunden maximal 1-2 m weit zu hören, die Töne liegen hauptsächlich im Ultraschallbereich. Mittels Detektor ist der Gesang noch in 20-30 m Entfernung wahrzunehmen. Dabei werden ein weicher längerer und ein härterer kurzer Laut minutenlang ohne Pause aneinandergereiht. Dies klingt etwa wie sich wiederholende „ss-z“.

Biologie und Ökologie

Die Art ist meso- bis leicht hygrophil und thermophil und besiedelt mesotrophe bis mäßig eutrophe Habitate. Sie lebt am Boden in mittelhoher bis hochwüchsiger Vegetation auf trockenen, frischen bis wechselfeuchten wärmebegünstigten Standorten im Offenland oder an Gehölzrändern. Die Larven sind sehr kälteempfindlich. Während der ein bis zwei Minuten andauernden Paarung stellt das Männchen eine sehr große Spermatophore her, deren Gallerthülle das Weibchen mehrere Stunden lang frisst, damit die Spermien in deren Geschlechtsöffnung eintreten können. Die Weibchen legen ihre Eier in kleinen Grüppchen in den Boden. Die Eier überwintern mindestens zweimal. Die Entwicklung erfolgt über 5 Larvenstadien. Nahrung Kräuter, Stauden

Überregionale Verbreitung

Mitteleuropäische Verbreitung, vor allem in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei. Abgrenzung zum Verbreitungsgebiet von Isophya. pyrenaea unbestimmt (Forschungsbedarf). In Deutschland zwischen Donau und Main, im Norden bis Thüringer Wald, Harz und hessisches Bergland, vereinzelt im Fichtelgebirge und im Osterzgebirge.

Erhaltungszustand

günstig (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In besonders hohem Maße verantwortlich

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

mäßiger Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

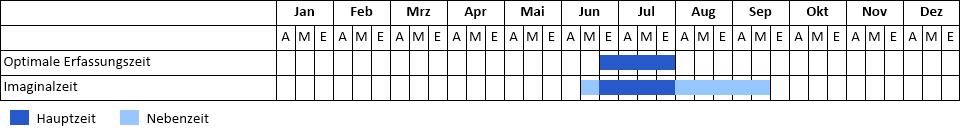

Phänologie

Phänogramm