Libellula fulva Müller, 1764 / Spitzenfleck

Synonyme

Ladona (Eurothemis) fulva

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | * (derzeit keine Gefährdung) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Namensgebend sind die dunklen Flügelspitzen, die bei Weibchen immer vorhanden sind, bei Männchen nur undeutlich geschwärzt sein können. Männchen besitzen eine hellblaue Wachsbereifung auf dem Abdomen, die oftmals fast weißlich wirkt. Die überwiegend schwarze, stark behaarte Brust kontrastiert dazu deutlich. Im Gegensatz zu ähnlichen Blaupfeil-Männchen hat L. fulva dunkle Basalflecken an den Hinterflügeln und auffällig hellblaue Augen, wenn diese ausgefärbt sind. Bei Plattbauch-Männchen ist der Hinterleib stärker verbreitert, sie besitzen auch im Vorderflügel einen Basalfleck. Weibchen und Jungtiere fallen durch ihren leuchtend orangefarbenen Körper auf, über die Hinterleibsoberseite zieht sich mittig ein dunkles Zackenband, das ähnlichen Arten fehlt.

Die Exuvien sind durch lange, schräg abstehende Rückendornen auf dem 6–9. Hinterleibssegment gekennzeichnet und lassen sich im Gelände eindeutig von Plattbauch- und Vierfleck-Exuvien unterscheiden.

Biologie und Ökologie

Die Männchen besetzen Reviere an der Übergangszone von Röhrichten und freier Wasserfläche. Sie setzen sich häufig exponiert an Pflanzen und Ästen ab und verteidigen die Reviere gegen eindringende arteigene Konkurrenten und andere Großlibellenarten. Weibchen werden bei Suchflügen im Revier vom Männchen ergriffen. Die etwa 15 Minuten dauernde Paarung vollzieht sich sitzend in der Vegetation. Eier werden im Wippflug über Flachwasserzonen an der Uferlinie abgegeben. Die Larven schlüpfen nach wenigen Wochen, zu ihrer Biologie ist nahezu nichts bekannt. Die Larvenentwicklung dauert vermutlich 2 Jahre.

Zum Ausbreitungsvermögen der Art ist wenig Konkretes bekannt. Es ist vermutlich nur gering, da relativ selten umherstreifende Tiere beobachtet werden.

Überregionale Verbreitung

Pontomediterranes Faunenelement mit zentraleuropäischem Verbreitungsschwerpunkt. In Europa hauptsächlich nördlich der Alpen, von der französischen Atlantikküste östlich bis Russland und Transkaukasien vorkommend. Auf den britischen Inseln und in Fennoskandien sind nur die südlichen Teile besiedelt. Von Kleinasien bis in den Nahen Osten tritt die nahe verwandte Art L. pontica Sélys auf, die teilweise auch als Unterart von L. fulva aufgefasst wird.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Von Libellula fulva sind gegenwärtig nur sehr wenige, weit verstreute Nachweisorte bekannt, nicht an allen ist die Bodenständigkeit gesichert nachgewiesen. Die Kenntnisse über Populationsgrößen, Populationsverbund, konkrete Gefährdungen und notwendige Schutzmaßnahmen sind nicht vorhanden oder nur sehr lückenhaft.

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Lokal umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 1 (höchste)

Untersuchungsstandards

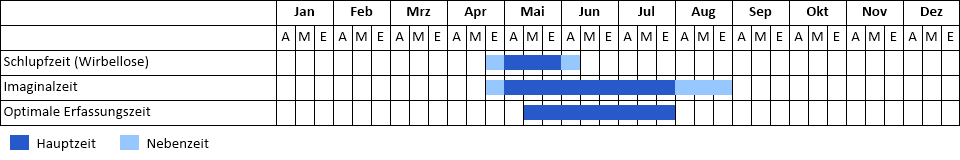

Bei Erfassungen in Habitaten der Art sind die frühe Flugzeit und relativ kurze Schlupfperiode von Libellula fulva zu berücksichtigen. Die Männchen sind in ihren Revieren an den Wasserkanten relativ einfach zu beobachten, hilfreich ist an größeren, strukturreichen Gewässern auch das Absuchen von Röhrichtkanten mit dem Fernglas.

Exuvien sind in dichten Pflanzenbeständen (Schilf, Seggen etc.) im Flachwasser zu finden, eine (halb-)quantitative Aufsammlung von Exuvien ist wegen der schwierigen Begehbarkeit der Larvenhabitate nur schwer möglich.

Empfohlen werden 3–4 Begehungen zur Schlupf- und Imaginalzeit. Sichere Reproduktionsnachweise (Status D – Reproduktion nachgewiesen) durch Exuvienfunde und frischgeschlüpfte Tiere erhält man im Zeitraum (Ende April)-Mai-(Anfang Juni). Einzelbeobachtungen an oder in der Nähe potenzieller Reproduktionsgewässer bis zum Juli (in manchen Jahren August) können als Reproduktionshinweis (Status B – Reproduktion möglich) gedeutet werden. Bei Auftreten mehrerer Individuen im Bereich potenzieller Reproduktionsgewässer besteht Reproduktionsverdacht (Status C – Reproduktion wahrscheinlich).

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Langfristiger Bestandstrend

Daten ungenügend

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Bestand

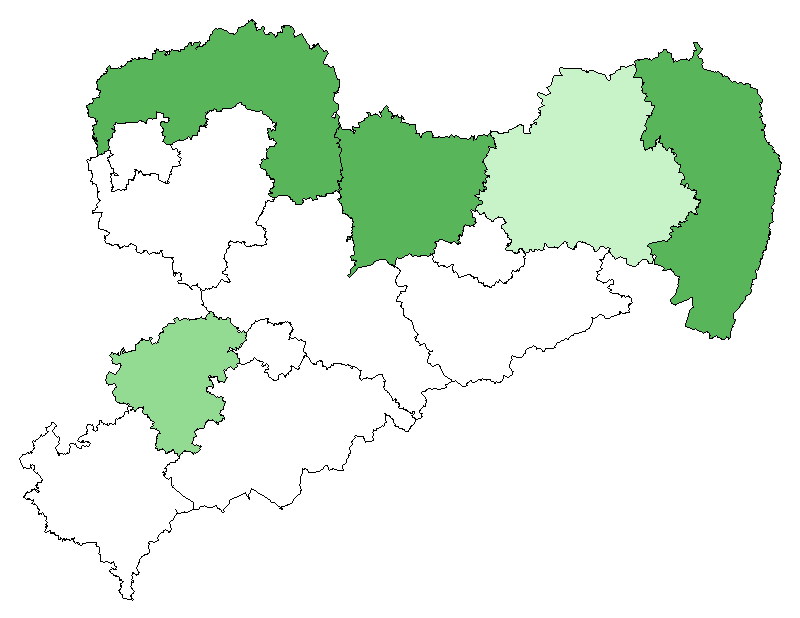

In Sachsen erstmals sicher 1993 bei Torgau festgestellt, es gibt jedoch einige unbelegte historische Hinweise zum früheren Auftreten in Sachsen. Aktuell ist die Art aus dem Gebiet des Großteichs Torgau mehrfach, außerdem im NSG „Alte Elbe Kathewitz“, in der Muskauer Heide, in der Röderaue und östlich der Königshainer Berge festgestellt worden. Eine Einzelbeobachtung liegt außerdem aus dem NSG „Callenberg Nord II“ bei Hohenstein-Ernstthal vor. Die Funde liegen, bis auf den letztgenannten, alle im Tiefland in weniger als 200 m üNN.

Regionales Vorkommen

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Fortpflanzungsstätten: Libellula fulva ist eine Charakterart der Auen von Tieflandflüssen. Sie besiedelt langsam fließende und stehende Gewässer mit dichter, meist hochwüchsiger Vegetation (Schilfröhricht, Seggenriede etc.) und guter Besonnung. Neben den Vegetationsbeständen müssen freie Wasserflächen vorhanden sein, möglichst auch einzelne ufernahe Gehölze. Optimale Gewässer sind schwach fließende, vegetationsreiche Gräben und breitere Wiesenbäche, an Standgewässern bevorzugt sie die Zu- und Abflussbereiche. Die Fortpflanzungsgewässer weisen i. d. R. einen Anschluss an das Grundwasser auf.

Ruhe- und Jagdstätten: Die Jagdhabitate der Alttiere decken sich im Wesentlichen mit den Gewässerlebensräumen, vermutlich jagen sie auch im Kronenbereich von Gehölzen. Jungtiere sind im Umfeld der Gewässer in offenen und halboffenen Biotopen zu finden. .

Hinweise zur Abgrenzung von Populationen: Betrachtungsmaßstab unterhalb Ebene Landkreis, i. d. R. Teichgebiet, Grabensystem, Fließwasserabschnitt u. ä.

Habitatkomplexe

- Bergbaubiotope

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

- Fließgewässer, Quellen

- Gehölze, Baumbestand

- Ruderalfluren, Brachen

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Fließgewässer, Quellen

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Gewässer

- Gewässer mit besonderer Struktur

- Standgewässer

- Ufer

Höhenstufen

- collin

- planar

Management

Beurteilung

Für die wenigen Vorkommen der Art sollten lokale Schutzkonzeptionen erarbeitet werden, die neben Grundlagendaten zu Vorkommen und Bestand auch konkrete Gefährdungsfaktoren erfassen und Maßnahmen ableiten.

Management

- pflegliche Grabenunterhaltung, z. B. halbseitige Räumung (Belassen von Röhrichten), Verlängerung der Räumungsintervalle

- Erhalt besonnter Gewässerabschnitte an Gräben und Fließgewässern durch partielles Entfernen beschattender Gehölze

- Schaffung bzw. Reaktivierung von Gewässern in Flussauen; gegebenenfalls Aufwertung durch Zurückdrängung beschattender Gehölze, partielle Entkrautung/Entschlammung

- extensive Teichwirtschaft mit Einschränkung von Entkrautung und Kalkung, kein Besatz mit phytophagen Fischen

- Schaffung und Pflege von Gewässerrandstreifen als Schutz vor Stoffeinträgen (unter Beibehaltung besonnter Abschnitte)

Gefährdungen

- Vernichtung oder Beeinträchtigung der Gewässer infolge Grundwasserabsenkung, Eutrophierung, Angelnutzung

- vollständige Vegetations- und Sedimenträumung bei Grabenunterhaltungsmaßnahmen bzw. völliges Zuwachsen von Gräben bei ausbleibender Unterhaltung

- Veränderung des (Grund-)Wasserchemismus durch Stoffeinträge aus landwirtschaftlichen Nutzflächen

- intensive fischereiliche Nutzung von Gewässern einschließlich Kalkung und Entkrautung

- Sukzession bzw. Nutzungsintensivierung von Nasswiesen und Staudenfluren im Gewässerumfeld

Sonstiges

Literatur

- Brockhaus, T. (2005): Spitzenfleck Libellula fulva Müller, 1764. – In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf: 226–228.

- Günther, A., M. Olias & T. Brockhaus (2006): Rote Liste Libellen Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2006, 20 S.

- Ott, J. & W. Piper (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 260–263.

- Sternberg, K., B. Höppner & R. Buchwald (2000): Libellula fulva Müller, 1764. Spitzenfleck. – In: Sternberg, K. & R. Buchwald (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2: Großlibellen. – Eugen Ulmer, Stuttgart: 448–458.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Offizieller Artensteckbrief des LfULG; Stand: 10.02.2014; Bearbeiter: Marko Olias und Dr. André Günther (Naturschutzinstitut Freiberg); Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: Heiner.Blischke@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22988.htm