Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) / Sumpf-Heidelibelle

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

| Rote Liste Sachsen: | 2 (stark gefährdet) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Typische Heidelibelle mit schwarzen Beinen. Junge Männchen anfangs orange, später zunehmend rot, häufig mit gelbem Band an den Hinterleibsseiten und beidseitig schwarzen Dreiecken an den Segmenten 4–7. Männchen mit leicht verbreitertem Abdomen. Weibchen ähnlich, aber gelbbraun gefärbt. Flügel mit sehr dichter Aderung im Spitzenbereich, bei frischen Tieren golden schimmernd. Die Exuvie besitzt lange Rücken- und Seitendornen an Segment 8.

Verwechslungsgefahr: Die Blutrote Heidelibelle (S. sanguineum) besitzt ebenfalls einfarbig schwarze Beine. Der Hinterleib ist bei dieser Art jedoch weniger abgeflacht, es fehlt die dreieckige Fleckenzeichnung an den Hinterleibsseiten.

Biologie und Ökologie

Sympetrum depressiusculum besiedelt vegetationsreiche, temporär wasserführende Flachgewässer in Auen, Sümpfen und Verlandungszonen sowie Brut- und Vorstreckteiche der traditionellen Karpfenzucht. Reproduktionsgewässer müssen stark wärmebegünstigt sein und sollten eine lichte, niedrige Riedvegetation aufweisen. Obligater Habitatbestandteil sind großflächige, nur extensiv oder nicht genutzte Offenlandbereiche (Brachen, Staudenfluren, Pfeifengraswiesen etc.) im Umfeld der Gewässer, die als Schlaf- und Rendezvousplätze dienen. Häufig findet die Paarung bereits am Schlafplatz statt, die Tandems fliegen dann in den frühen Vormittagsstunden zur Eiablage. Diese erfolgt überwiegend in Flachwasserzonen, seltener auf nassen Schlamm bzw. flutende Submersvegetation. Besonders Männchen können bei sonnigem Wetter tagsüber am Fortpflanzungsgewässer beobachtet werden, während die Weibchen nach der Eiablage das Gewässer verlassen. Die Art überwintert als Ei, die Larven schlüpfen in Abhängigkeit von der Wasserführung im April oder Mai und entwickeln sich in 6-8 Wochen.

Überregionale Verbreitung

Sympetrum depressiusculum ist eine südkontinentale Libellenart der Paläarktis. Das Areal reicht von den Pyrenäen über Mitteleuropa in einem schmalen Band etwa zwischen 35° N und 52° N bis zur Ostküste Sibiriens. Im nördlichen Mittelmeergebiet kommt S. depressiusculum etwa von der Rhône über Italien und den Balkan bis zur Türkei mit größeren Lücken locker verbreitet vor. Die Art fehlt auf den britischen Inseln, in Schleswig-Holstein und in Skandinavien

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Da die potenziellen Primärlebensräume der Art in Sachsen fast vollständig vernichtet sind, wird der Erhaltungszustand maßgeblich durch die enge Bindung an die traditionelle Karpfenzucht (Brut- und Vorstreckteiche) bestimmt. Der zunehmende Rückgang dieser Bewirtschaftungsform führt zu einer erheblichen Gefährdung der Art.

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Sonstige Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 2 (hohe)

Untersuchungsstandards

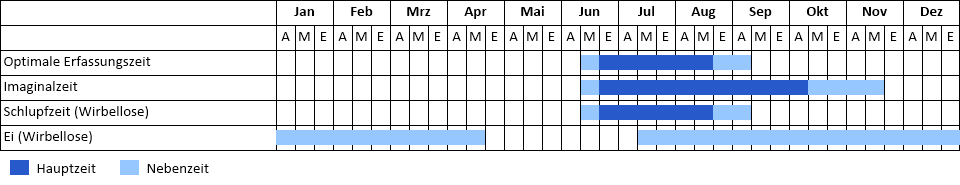

Die Emergenz beginnt in Abhängigkeit von Witterungsverlauf und Wasserführung zwischen Mitte Juni und Ende Juli und erstreckt sich bis Ende August. Während dieser Periode sind Reproduktionsnachweise durch frisch geschlüpfte Individuen leicht zu erbringen, da diese zunächst meist mehrere Stunden Sitzwarten auf Halmspitzen in der Nähe des Schlupfortes nutzen, danach aber gewässerferne Reifehabitate aufsuchen. Die Erfassung von Reproduktionsaktivitäten inkl. Abschätzung der Populationsgröße sollte in den Vormittagsstunden erfolgen.

Methodik: mindestens 3 Begehungen (Ende Juni, Mitte Juli, Mitte August) mit Suche nach frisch geschlüpften Imagines und Exuvien. Infolge der lang gestreckten Emergenzperiode und der geringen Haltbarkeit von Sympetrum-Exuvien sollte eine Abschätzung der Populationsgröße durch Erfassung der Imagines im August erfolgen.

Außerhalb bekannter Vorkommensgebiete sollten Nachweise durch Fotos (möglichst seitlich) belegt werden, um häufig vorkommende Verwechslungen mit S. sanguineum auszuschließen. Exuvien sind zur Nachbestimmung aufzubewahren.

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

Bestand

Im 19. Jahrhundert sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war S. depressiusculum in den tieferen Lagen Sachsens offensichtlich weit verbreitet und häufig (Brockhaus 2005). Aktuell tritt die Art nur noch in verschiedenen Teichgebieten der Oberlausitz sowie in Bergbaufolgelandschaften Ostsachsens auf. In Südwestsachsen gelangen seit über 50 Jahren nur wenige Einzelfunde, erst 2013 wurde ein individuenreiches bodenständiges Vorkommen in einer Industrieabsetzanlage der ehemaligen Uranaufbereitung im Erzgebirgsvorland neu entdeckt.

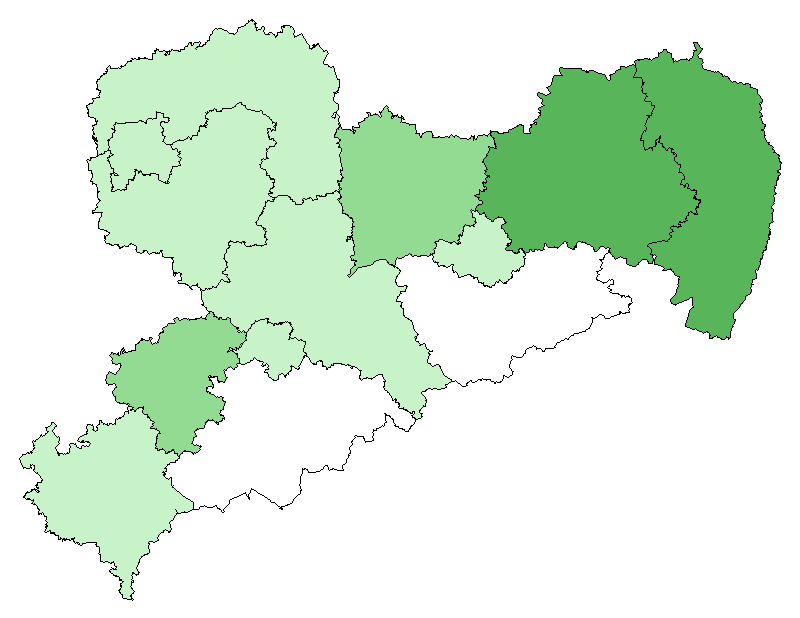

Regionales Vorkommen

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis 1945 bis 1979

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

- Westerzgebirge/Vogtland: Nachweis vor 1945

Vorkommenskarte

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Sympetrum depressiusculum besitzt in Sachsen einen Verbreitungsschwerpunkt in der Teichlausitz und ist hier eng an die traditionelle Form der Karpfenaufzucht mit Brut- und Vorstreckteichen gebunden. Daneben besiedelt die Art regelmäßig Temporärgewässer im Bereich der umliegenden Tagebaue. Diese Vorkommen sind vermutlich eng mit Teilpopulationen in den Niederlausitzer Braunkohlentagebauen vernetzt. Der Reproduktionserfolg ist eng an eine winterliche Trockenperiode in den Gewässern gebunden. Optimal sollten die Gewässer eine Trockenperiode zwischen September/Oktober und März bis Anfang Mai aufweisen. Offensichtlich sind auch die Larven in der Lage, ein kurzzeitiges Austrocknen im Frühjahr/Frühsommer zu überdauern. Aufgrund ihrer hohen Mobilität kann die Art auch geeignete Habitate besiedeln, die isoliert in anderen Landschaftsteilen Sachsens liegen.

Fortpflanzungsstätten: Ursprüngliche Reproduktionshabitate stellen in Sachsen vermutlich Auentümpel und Überschwemmungsflächen der größeren Flusslandschaften dar. Diese sind in Sachsen fast vollständig verlorengegangen. Infolge der spezifischen Anforderungen an die Wasserführung ist die Art meist nur in geeigneten Gewässerkomplexen (Teichgruppen, Temporärgewässerkomplexe in Abbaugebieten) längerfristig bodenständig. Im Bereich individuenreicher Populationen wurde ausnahmsweise auch eine Reproduktion in Permanentgewässern ohne starke Wasserstandsschwankungen nachgewiesen. Das Vorhandensein großflächiger Ruhe- und Jagdhabitate ist ein wesentliches Kriterium für die Qualität der Fortpflanzungsstätten.

Ruhe- und Jagdstätten: Ruhestätten und Reifehabitate bilden Brachen, Staudenfluren und strukturreiches, hochwüchsiges Extensivgrasland (besonders Pfeifengraswiesen), wobei sich die Tiere teilweise mehrere Kilometer vom Gewässer entfernen. Diese Offenlandbereiche stellen unverzichtbare Habitatbestandteile dar, werden täglich aufgesucht und dienen in der Regel auch als Rendezvousplätze.

Hinweise zur Abgrenzung von Populationen: regionale Abstufung unterhalb der Ebene Landkreis (Teichgruppe, Abbaugebiet)

Habitatkomplexe

- Bergbaubiotope

- Feuchtgrünland, Staudenfluren

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

- Bergbaubiotope

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Gewässer mit besonderer Struktur

- Standgewässer

- Ufer

Höhenstufen

- collin

- planar

Management

Beurteilung

Nach den vorliegenden historischen Daten ist von einem sehr starken Bestandsrückgang auszugehen. Aktuell besteht in Sachsen eine sehr hohe Abhängigkeit von traditionellen Bewirtschaftungsformen der Karpfenaufzucht. Da diese in den letzten Jahren zurückgedrängt werden, ist eine zunehmende Gefährdung der Art zu erwarten. Die individuenreichen Populationen der sächsischen Oberlausitz sind in Odonatologenkreisen deutschlandweit bekannt und besitzen zusammen mit den vermutlich im Austausch stehenden Populationen der Niederlausitzer Bergbauregion eine überregionale Bedeutung für den Erhalt der europaweit gefährdeten Art. Der deutschlandweite Erhaltungszustand der Art ist als schlecht einzustufen, vermutlich wird die Art in der Neufassung der Roten Liste Deutschlands als vom Aussterben bedroht eingestuft werden.

Management

- Erhalt und ggf. Förderung der traditionellen Karpfenzucht mit Brut- und Vorstreckteichen inkl. Erarbeitung von Mindeststandards für eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung unter Berücksichtigung weiterer Tiergruppen (Urzeitkrebse, Amphibien) sowie Vegetationstypen (Zwergbinsengesellschaften mit Scheidenblütgras Coleanthus subtilis)

- gezielte Entwicklung und Erhalt naturnaher, besonnter Temporärgewässer in den Bergbaufolgelandschaften

- Schaffung von Überflutungsbereichen in den Auen der größeren Flüsse

Gefährdungen

- Rückgang der traditionellen Form der Karpfenzucht in Brut- und Vorstreckteiche

- schneller Rekultivierungsfortschritt und Sukzession in Bergbaugebieten

- (halb-)offene Landlebensräume (z. B. Nassgrünland, Staudenfluren) gefährdet durch Sukzession und Nutzungsintensivierung

Sonstiges

Literatur

- Brockhaus, T. (2005): Sumpf-Heidelibelle Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841). – In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. – Natur & Text, Rangsdorf : 254–257.

- Clausnitzer, H. (1985): Die Auswirkung sommerlicher Austrocknung auf Flora und Fauna eines Teiches. – Natur und Landschaft 60: 448-451.

- Donath, H. (1986): Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) in Brandenburg (Odonata: Libellulidae). – Novius 5: 59–64.

- Ewers, M. (1996): Zur Biologie und Ökologie der Sumpf-Heidelibelle Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) nach Untersuchungen an den Ahlhorner Fischteichen. – Diplomarbeit an der Universität Oldenburg.

- Günther, A., M. Olias & T. Brockhaus (2006): Rote Liste Libellen Sachsens. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2006, hrsg. vom Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden, 20 S.

- Monzka, M. (2012): Ökologische Untersuchung der Libellenzönose an einer fischereilichen Versuchsteichanlage im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet (Sachsen), unter besonderer Berücksichtigung der Bewirtschaftungsmaßnahmen. – Masterarbeit an der TU Dresden.

- Ott, J. & W. Piper (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 260–263.

- Schmidt, E.[G.] (1993): Die ökologische Nische von Sympetrum depressiusculum (Selys) im Münsterland (NSG Heubachwiesen). - Libellula 12: 175-198.

- Schmidt, E. G. (2006): Schlüsselfaktoren der Habitatpräferenz bei der südkontinentalen Sumpf-Heidelibelle Sympetrum depressisuculum (Selys, 1841) im atlantischen NW-Deutschland und ihre Anwendung für Naturschutz-Maßnahmen (Odonata: Libellulidae). – Virgo, Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg 9: 24–29, Titelbild.

- Schmidt, E. G. (2008): Sympetrum depressiusculum (Selys), a southern continental dragonfly depending on artificial habitats in Atlantic northwestern Germany (State of Northrhine-Westphalia) (Anisoptera: Libellulidae). – Notulae Odonatologicae 7: 5–10.

- Schmidt, E. G. (2012): Die ökologische Nische von Sympetrum depressiusculum in Nordwestdeutschland (Odonata: Libellulidae). – Libellula Supplement 12: 161–176.

- Schorr, M. (1990): Grundlagen zu einem Artenhilfsprogramm Libellen der Bundesrepublik Deutschland. – Societas Internationalis Odonatologica (S.I.O.), Bilthoven: 359–361.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Offizieller Artensteckbrief des LfULG; Stand: 10.02.2014; Bearbeiter: Dr. André Günther und Marko Olias (Naturschutzinstitut Freiberg); Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: Heiner.Blischke@smul.sachsen.de

Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22988.htm