Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) / Östliche Moosjungfer

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| FFH: | FFH-IV (Anhang IV - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

| Rote Liste Sachsen: | 2 (stark gefährdet) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

- kleine, dunkle Segellibelle mit weißem „Gesicht“ und auffällig zur dunklen Grundfärbung kontrastierenden hellen oberen Hinterleibsanhängen, Hinterleib nicht auffällig keulenförmig verdickt

- ausgefärbte Männchen schwärzlich mit bläulich-grauer Bereifung der Hinterleibssegmente 3 bis 4, Flügelmale schwarz

- Weibchen mit schwarzem Abdomen und kleinen gelblichen Flecken zwischen den Flügeln und auf den Oberseiten der Segmente 2 bis 7, bei älteren Weibchen meist nur noch auf Segment 2 bis 4

- Basis der Hinterflügel in beiden Geschlechtern mit dunkelbraunem Fleck

- vergleiche Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis)

Biologie und Ökologie

- Charakterart anmooriger, permanent wasserführender Stillgewässer mit Schwingrieden aus Torfmoosen und Kleinseggen („Moorseenlibelle“). In geringerer Populationsdichte werden flache, ausdauernde Stillgewässer mit reichstrukturierten Verlandungszonen und gutentwickelter Unterwasservegetation besiedelt. Eine erfolgreiche Reproduktion ist nur in Gewässern mit geringem oder fehlendem Fischvorkommen möglich.

- Die Männchen beziehen häufig Sitzwarten auf der Wasserseite lockerer Großröhrichte und sitzen morgens und abendes häufig auf unbewachsenem Boden und Wegen/Straßen im Umfeld der Gewässer.

- Die Weibchen halten sich häufig im Kronenbereich benachbarter Wälder/Gehölze auf und suchen die Gewässer nur zur Paarung und Eiablage auf.

- Entwicklungszeit der Larven wohl überwiegend zweijährig

Überregionale Verbreitung

- Eurosibirisches Faunenelement: Das Areal reicht von SW-Frankreich bis zum Altai mit Verbreitungsschwerpunkt im östlichen Mitteleuropa und Osteuropa.

- In Mitteleuropa überwiegend in der planaren und collinen Höhenstufe vorkommend, in Bayern aber bis 930 m NN nachgewiesen.

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend

Hinweise Erhaltungszustand

Die anhaltend starke Gefährdung der Art in Sachsen und die geringe Anzahl dauerhaft etablierter (Meta-)Populationen rechtfertigen keinen günstigen Erhaltungszustand. Defizite bestehen insbesondere hinsichtlich der Kriterien:

- Aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet,

- Habitat und

- Zukunftsaussichten

Prüfung und Erfassung

Untersuchungsstandards

Aeines

- Infolge der hohen Mobilität eines Teiles der Individuen verlässlich nur über Exuviensuche erfassbar. Das Auftreten einzelner Individuen an Gewässern gibt (noch) keinen Hinweis auf eine erfolgte Reproduktion im Gewässer. Ansiedlungsversuche durch einwandernde Individuen in geeigneten Gewässern können jedoch erfolgreich verlaufen. Bei Verschlechterung der Habitateignung erlöschen räumlich isolierte Populationen aber häufig nach wenigen Jahren.

- Die effektivste Methode ist die Exuviensuche im Zeitraum Mitte Mai bis Ende Juni/Anfang Juli. Die lange Schlupfperiode erfordert mindesten 3 Begehungen.

- Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli sollte eine stichprobenhafte Erfassung von Imagines in Kombination mit der Erhebung von Habitatparametern erfolgen.

- Wesentliche Habitatparameter sind Nährstoffarmut, individuenschwache bis fehlende (Fried)Fischpopulationen und Fehlen benthivorer Fischarten

- Link zum Kartier- und Bewertungsschlüssel (KBS): ###

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Deutschland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bestand

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis 1945 bis 1979

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

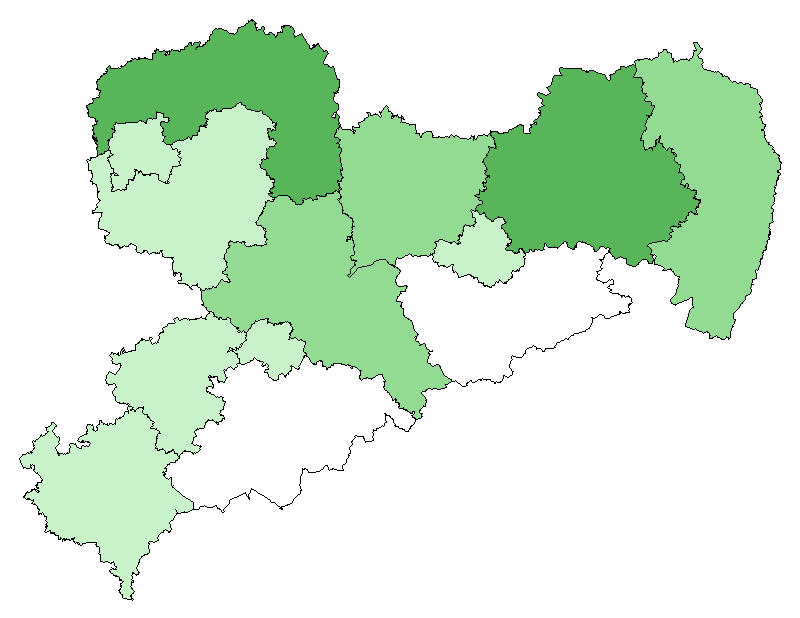

Vorkommenskarte

Phänologie

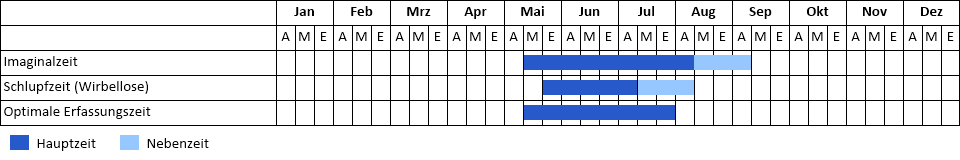

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Entwicklungszeit der Larven ist meist zweijährig, so dass ganzjährig Entwicklungsstadien in den Fortpflanzungsgewässern anzutreffen sind. Der Schlupf beginnt im Tiefland in der 2. Maihälfte, im unteren Bergland kaum vor Mitte Juni und erstreckt sich bis Mitte Juli (ausnahmsweise Anfang August). Imagines sind in Jahren ohne ungewöhnlichen Witterungsverlauf in der höchsten Dichte im Zeitraum Mitte Juni bis Mitte (Ende) Juli am Gewässer anzutreffen. Die Östliche Moosjungfer hat die längste Flugzeit der heimischen Leucorrhinia-Arten, ein Teil der Imagines lebt bis Anfang/Mitte August.

Lebensraum

- Reproduktionsgewässer: Die wichtigsten Reproduktionsgewässer bilden anmoorige (dystrophe), ausdauernde Stillgewässer, häufig mit Torfmoos-Verlandung. Daneben pflanzt sich die Art auch in mäßig nährstoffreichen (mesotroph bis eutroph), flachen Stillgewässern mit gut entwickelten Verlandungszonen fort und kann dort gemeinsam mit der Großen und der Zierlichen Moosjungfer auftreten.

- Wesentliche Kriterien für die Habitatwahl sind strukturreiche Verlandungszonen und allenfalls geringe Fischvorkommen. Extensiv genutzten Fischteichen können besiedelt werden, wenn ausgedehnte Flachwasserzonen mit strukturreicher Verlandungsvegetation existieren, die nur eingeschränkt für Fische zugänglich sind.

- Landlebensraum: Die Weibchen und noch nicht geschlechtsreife Individuen halten sich häufig im Kronenbereich benachbarter Wälder/Gehölzgruppen auf. Die Jagdgebiete der Männchen liegen z. T. in einer Entfernung mehrere hundert Meter zum Reproduktionsgewässer. Die Tiere sitzen häufig auf vegetationsfreien Strukturen (Holz, Steine, Wege) am Boden.

- Populationsstruktur:Langfristig stabile Vorkommen beruhen in Sachsen überwiegend auf Metapopulationen, die mehrere benachbarte Gewässer besiedeln. Als funktionsfähige Metapopulation ist ein lokaler Komplex von miteinander in Beziehung stehenden (max. Distanz nicht größer 5 km), erfolgreich reproduzierenden Populationen zu verstehen, die einen bestandsbezogen günstigen Erhaltungszustand aufweisen.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

- Fortpflanzungsstätte: Reproduktionsgewässer incl. Verlandungsvegetation und Gehölzbestände im Umkreis von 500 m

- Ruhestätte: Röhrichtzonen der Fortpflanzungsgewässer sowie Moore, Heiden und Gehölzbestände im Umkreis von 500 m

- lokale Population: Betrachtungsmaßstab unterhalb Ebene Landkreis, i. d. R. Vorkommensgebiet (Einzelgewässer oder Gewässerkomplex) mit Umfeld von 500 m

Habitatkomplexe

- Moore

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

- Moore

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Moorgewässer

- Standgewässer

Management

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

- Landesprioritäres Natura 2000-Schutzgut

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

- Potenzielle Schutz- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen bilden:

- Regulierung der Fischfauna (Verhinderung des Besatzes mit bzw. ggf. Entnahme von Arten wie Karpfen und Graskarpfen; in natürlich fischfreien Gewässern bzw. in Teichen mit Naturschutznutzung ggf. vollständige Entnahme des Fischbesatzes)

- Verhinderung von erhöhten Nährstoffeinträgen

- Förderung der Unterwasservegetation

- als Reproduktionsgewässer fungierende Teiche allenfalls teilweise (Einzelgewässer) bzw. alternierend in mehrjährigem Zyklus (Teichgruppen) entleeren

- Erhaltung bzw. Neuschaffung mehrerer Ausweichgewässern im Umfeld eines Stammhabitates, besonders bei Populationen in isolierten Gewässern

- Vermeiden von Biozideinsatz im unmittelbaren Einzugsgebiet der Reproduktionsgewässer, Anlage von Pufferzonen

Gefährdungen

- Reproduktionsgewässer:Die bedeutsamsten potenziellen Gefährdungen sind mit der Beeinträchtigung der Larvallebensräume verbunden:

- Besatz bzw. Erhöhung der Dichte gründelnder (Karpfen) bzw. pflanzenfressender (Graskarpfen) Fischarten

- Verringerung der Raubfischdichte (Hecht) mit Zunahme des Fried- bzw. Kleinfischanteils

- Entnahme/Zerstörung der Unterwasservegetation

- Trübung, Verschlammung, Verlandung durch erhöhte Nährstoffeinträge

- Ablassen von Teichen (zweijährige Entwicklungszeit)

- Landlebensräume: Es liegen keine Erkenntnisse zu Gefährdungsursachen im Landlebensraum vor. Potenziell sind Beeinträchtigungen bei Verlust benachbarter flächiger Jagdgebiete bzw. Beeinträchtigungen der Vernetzung von Reproduktionsgewässern und Aufenthaltsbereichen der Weibchen zu erwarten.

- Auf Verkehrswegen in enger Nachbarschaft zu Reproduktionsgewässern verunglücken häufig Individuen. Ob diese Verluste im Extremfall zu einer Gefährdung von Populationen führen können ist nicht bekannt.

Sonstiges

Literatur

- GÜNTHER, A. (2005): Nachweise von in den Anhängen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gelisteten Libellenarten im Kreis Freiberg. - Mitteilungen des Naturschutzinstitutes Freiberg 1: 29-35

- GÜNTHER, A., OLIAS, M. & BROCKHAUS, T. (2006): Rote Liste Libellen. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 2006: 20 S.

- MAUERSBERGER, R (2003): 6.5 Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839). - In: PETERSEN, B., G. ELLWANGER, G. BIEWALD, U. HAUKE, G. LUDWIG, P. PRETSCHER, E. SCHRÖDER & A. SSYMANK (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland; Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69: 574-579

- OLIAS, M. & BURBACH, K. Libellen (Odonata). - In: GÜNTHER, A., NIGMANN, U., ACHTZIGER, R. & GRUTTKE, H. (Bearb.) (2005): Analyse der Gefährdungsursachen von planungsrelevanten Tiergruppen in Deutschland. - Naturschutz und Biodiversität 21: 351-385

- SCHRACK, M., HEISE, S. & KLUDIG, U. (1996): Zur Libellenfauna in zwei Waldmooren der Königsbrück-Ruhlander Heiden. - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz 19: 65-80

- SCHORR, M. (1990): Grundlagen zu einem Artenhilfsprogramm Libellen der Bundesrepublik Deutschland. - Societas Internationalis Odonatologica (S.I.O.) Bilthoven: 388-394

- STERNBERG, K.(2000): Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839). Östliche Moosjungfer. - In: STERNBERG, K. & BUCHWALD, R. (Hrsg.) (2000): Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2: Großlibellen (Anisoptera, Literatur). - Verlag Eugen Ulmer Stuttgart: 385-391

- VOIGT, H. (2005): Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839). - In: BROCKHAUS, T. & FISCHER, U. (Hrsg.) (2005): Die Libellenfauna Sachsens. - Natur & Text Rangsdorf : 284-287

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 17.11.2010 Bearbeiter: Dr. A. Günther