Dactylorhiza sambucina (L.) Soó / Holunder-Knabenkraut

Synonyme

Orchis sambucina L.

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | BG (besonders geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Bei Dactylorhiza sambucina handelt es sich, wie bei allen heimischen Arten dieser Gattung, um einen ausdauernden Geophyten. Die durchschnittlich 5 eilanzettlichen Laubblätter wachsen aufrecht abstehend, sind rosettenartig genähert und etwa 5 bis 12 cm lang. Die Laubblätter weisen keine Blattzeichnung auf. Der Stängel ist hohl und wird von dem eiförmigen, dichten Blütenstand gekrönt. Die Infloreszenz besteht im Durchschnitt aus 8 Blüten, die Spanne reicht jedoch von 4 bis 25 Blüten. Die Lippe der Blüte ist schwach dreilappig und nicht weiter unterteilt. Der Blütensporn ist schräg abwärts gerichtet und mindestens so lang wie der Fruchtknoten. Die Blütenfarbe ist entweder schwefelgelb (mit feinen roten Punkten) oder dunkelrot (am Lippenansatz mit Schleifenmuster auf gelbem Grund). Beide Formen wachsen oft nebeneinander, wobei Übergangsfarben jedoch relativ selten sind.

Biologie und Ökologie

Dactylorhiza sambucina ist ein ausdauernder Geophyt. Die Blüten werden durch Insekten bestäubt. Die kleinen Samen werden durch den Wind verbreitet, bauen aber nur eine kurzlebige Samenbank auf. Nach der Keimung sind Blätter etwa nach zwei Jahren sichtbar. Die erste Blüte erfolgt etwa fünf Jahre nach der Keimung.

Überregionale Verbreitung

Dactylorhiza sambucina ist ein submediterranes, präalpines Florenelement mit einem Verbreitungsschwerpunkt im östlichen Mittelmeergebiet. In Deutschland kommt die Art in einigen Mittelgebirgen vor, hauptsächlich im Thüringer Wald und im Bayerischen Wald.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Hinweise Erhaltungszustand

Bestand kritisch, Individuenzahl gegen Null tendierend; in Sachsen ist keine langfristig überlebensfähige Population mehr vorhanden.

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Sachsen)

prioritäre Art für Maßnahmen

Sonstige Arten-Attribute

- Besonders störungsempfindlich (TK25-Quadrant)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

sehr starke Abnahme

Bestand

außerordentlich starker Rückgang, Individuenzahl am einzig verbliebenen Standort gegen Null tendierend, jedoch leichte Erholung durch Pflegemaßnahmen erkennbar; Erhaltung der Art aber vermutlich nur durch ex situ-Vermehrung und Ausbringen von Pflanzen an geeigneten Standorten ehemaliger Verbreitungsgebiete möglich

Regionales Vorkommen

- Oberes Elbtal/Osterzgeb.: Nachweis ab 1980

Verbreitung und Einbürgerung

Das sächsische Areal erstreckt sich vom Vogtland/Westerzgebirge über das Mittelerzgebirge (Raum Oberwiesenthal-Annaberg-Buchholz) und Osterzgebirge (Raum Altenberg-Oelsen-Glashütte) bis zum Oberlausitzer Bergland und Zittauer Gebirge (ausgenommen bleibt die Sächsische Schweiz). Ebenfalls einbezogen sind Teile des angrenzenden Hügellandes, vor allem die Östliche Oberlausitz aber auch Gebiete im Raum Freital-Dresden und Zwickau bis hin zu Einzelvorkommen bei Leipzig. Aktuell existiert jedoch nur noch ein Vorkommen im Osterzgebirge bei Glashütte.

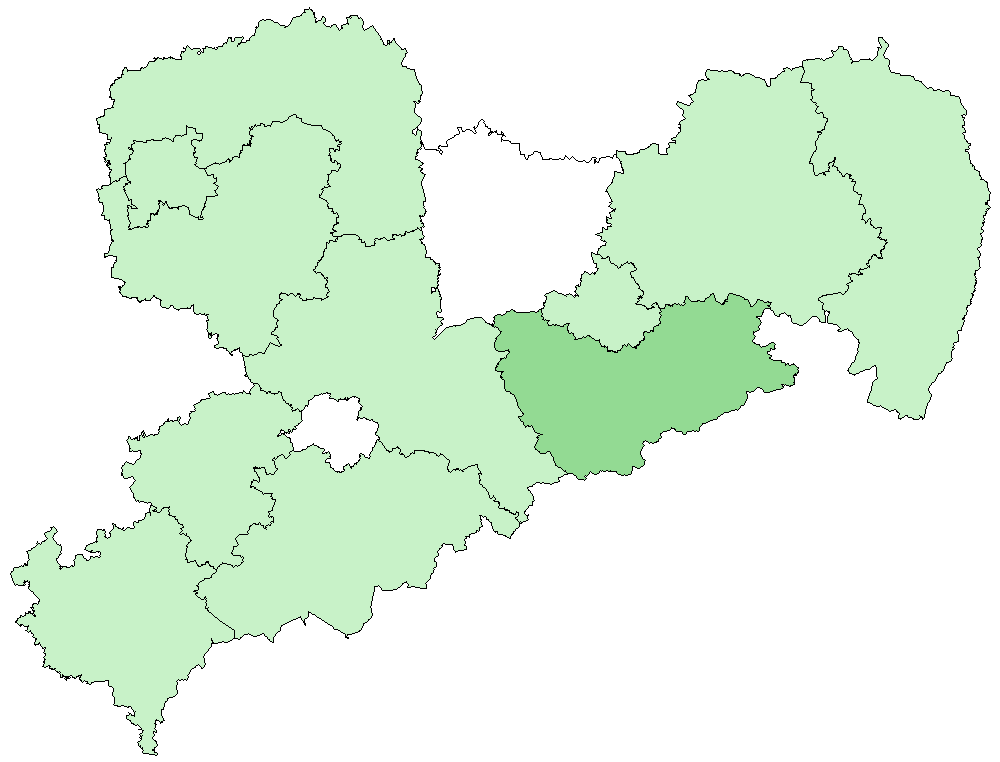

Vorkommenskarte

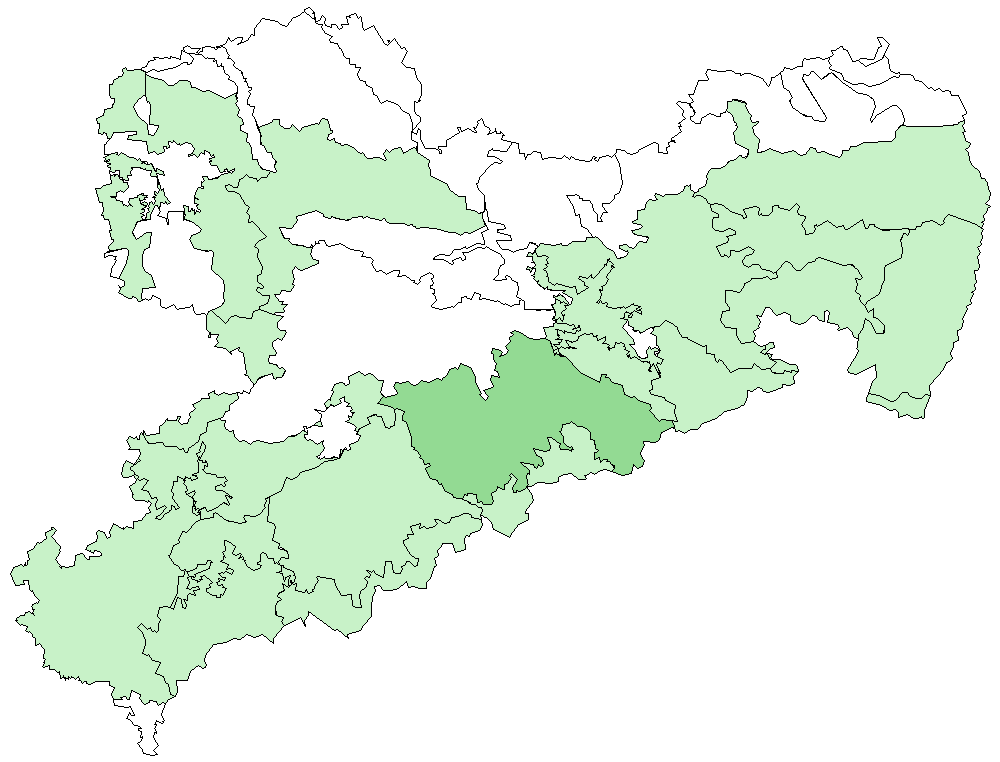

Naturraumkarte

Phänologie

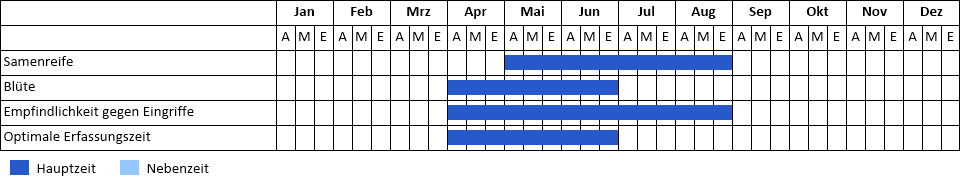

Phänogramm

Lebensraum

Die Orchidee Dactylorhiza sambucina besiedelt in ihrem Verbreitungsgebiet eine Vielzahl an verschiedenen Biotoptypen. Sie kommt auf wechselfeuchten, frischen bis mäßig trockenen, und auf sauren bis schwach basischen aber kalkfreien Böden vor. Kennzeichnend für die meisten Standorte ist eine kurze und lückige Vegetation. Das Habitat umfasst sehr lichte Wälder (z. B. V. Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani), Bergwiesen (V. Polygono-Trisetion), Trocken- und Halbtrockenrasen (K. Festuco-Brometea), alpine Matten (K. Caricetea curvulae ), Borstgrasrasen (V. Violion caninae) und Glatthaferwiesen (V. Arrhenatherion elatioris) (WALENTOWSKI & OBERMEIER 1992, KROPF 1995, DIERSSEN 1996).

Habitatkomplexe

- Heiden, Magerrasen

Habitatkomplexe Reproduktion

- Heiden, Magerrasen

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft, mittlere Habitate

Höhenstufen

- collin

- montan

Management

Beurteilung

kritische Populationsgröße, Erhaltung der Art vermutlich nur durch ex situ-Vermehrung und Ausbringen von Pflanzen an geeigneten Standorten ehemaliger Verbreitungsgebiete möglich

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

Management

Ziel sollte es sein, den Fortbestand dieser Art in Sachsen zu sichern. Ob das unter den aktuellen standörtlichen und klimatischen Bedingungen überhaupt noch möglich ist, ist offen. Um eine kurzrasige und lückige Vegetation zu erhalten, wird eine Mahd ab Ende Juli, Anfang August empfohlen. Um ausreichend Keimstellen und kleine Rohbodenbereiche herzustellen, ist eine spätere Nachbeweidung sehr zu empfehlen. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass Dactylorhiza sambucina sehr empfindlich auf Bodenverdichtung reagiert, sodass sich für die Beweidung vor allem leichte Tiere wie Schafe und Ziegen anbieten. Aufgrund der Phänologie der Art sollte eine Nutzung des Standorts zwischen Ende März und Mitte Juli möglichst unterbleiben.

Weitere Informationen

Zentrales Medium für die Sammlung von Artdaten in der Naturschutzverwaltung des Freistaates Sachsen ist die Zentrale Artdatenbank beim LfULG: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8048.htm; Zur Verbreitung von Arten in Sachsen sind unter folgendem Link aktuelle Übersichtskarten abrufbar: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/cadenzaweb2014/commands.xhtml?Login.Anonymous

Gefährdungen

intensive Landnutzung (Düngung, starke Beweidung), Aufforstung, Verbuschung, Verbrachung von Magerrasen (Aufgabe der extensiven Ziegenbeweidung – Ausbleiben von Trittstellen für Keimung sowie des Ziegenkots als Keimbett für die Mykorrhizza-Pilze), Nährstoffeintrag, illegale Entnahme von Pflanzen

Sonstiges

Literatur

BUDER, W. et al., Farn- und Samenpflanzen - Bestandssituation und Schutz ausgewählter Arten in Sachsen. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Dresden 2010. HARDTKE, H.-J. et al., Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Dresden 2000. Balzer, S. (1995): Populationsökologische Untersuchungen zur Gefährdung des Holunderknabenkrautes (Dactylorhiza sambucina [L.] Soó) im Frankenwald und im Thüringer Schiefergebirge, Diplomarbeit. Masterarbeit, Universität Bayreuth. Balzer, S. & Beierkuhnlein (1997): Das Holunderknabenkraut (Dactykorhiza sambucina [L.] Soó) - Neue Pflegekonzepte zum Erhalt sind notwendig. Naturschutzzentrum Wasserschloß Mitwitz, Materialien, I/97, S. 17-19. Balzer, S. (2000): Populationsökologische Untersuchungen an Dactylorhiza sambucina (L.) Soó (Orchidaceae) im Frankenwald, Nordost-Bayern. Bayreuther Forum Ökologie 81, Universität Bayreuth, S. 1-196. Braun, A. (2009): Der Blütenfarbenpolymorphismus von Dactylorhiza sambucina (Orchidaceae) – Studien an Populationen im Wienerwald. Masterarbeit, Universität für Bodenkultur Wien. Gigord, L. D. B.; Macnair, M. R. & Smithson, A. (2001): Negative frequency-dependent selection maintains a dramatic flower color polymorphism in the rewardless orchid Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 98, S. 6253-6255. Haas, N. (1977): Asymbiontische Vermehrung europaeischer Erdorchideen. 1: Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. Orchidee 28, S. 27-31. Inghe, O. & Tamm, C. O. (1988): Survival and flowering of perennial herbs. V. Patterns of flowering. Oikos 51 (2), S. 203-219. Internicola, A. I.; Juillet, N.; Smithson, A. & Gigord, L. D. B. (2006): Experimental investigation of the effect of spatial aggregation on reproductive success in a rewardless orchid. Oecologia 150, S. 435-441. Jersakova, J.; Johnson, S. D.; Kindlmann, P. & Pupin, A. C. (2008): Effect of nectar supplementation on male and female components of pollination success in the deceptive orchid Dactylorhiza sambucina. Acta Oecologica 33 (3), S. 300-306. Jersakova, J.; Kindlmann, P. & Renner, S. S. (2006): Is the colour dimorphism in Dactylorhiza sambucina maintained by differential seed viability instead of frequency-dependent selection? Folia Geobotanica 41 (1), S. 61-76. Juillet, N.; Dunand-Martin, S. & Gigord, L. D. B. (2007): Evidence for inbreeding depression in the food-deceptive colour-dimorphic orchid Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. Plant Biology 9 (1), S. 147-151. Kropf, M. & Renner, S. S. (2005): Pollination success in monochromic yellow populations of the rewardless orchid Dactylorhiza sambucina. Plant Systematics and Evolution 254 (3-4), S. 185-197. Kropf, M. & Renner, S. S. (2008): Pollinator-mediated selfing in two deceptive orchids and a review of pollinium tracking studies addressing geitonogamy. Oecologia 155, S. 497-508. Kropf, M. (1995): Vegetationskundlicher Vergleich von Standorten des Holunder-Knabenkrautes (Dactylorhiza sambucina) im Nahegebiet und der Rheinhessischen Schweiz unter Berücksichtigung von Pflege sowie Verbreitung und Gefährdung dieser Orchideenart. Flora Fauna Rheinland-Pfalz 8, S. 133-145. Pellegrino, G. & Bellusci, F. (2009): Molecular identification of mycorrhizal fungi in Dactylorhiza sambucina (Orchidaceae). Biologia 64, S. 893-897. Pellegrino, G. & Musacchio, A. (2006): Effects of defoliation on reproductive success in two orchids, Serapias vomeracea and Dactylorhiza sambucina. Annales Botanici Fennici 43 (2), S. 123-128. Pellegrino, G.; Bellusci, F. & Musacchio, A. (2005): Evidence of post-pollination barriers among three colour morphs of the deceptive orchid Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. Sexual Plant Reproduction 18 (4), S. 179-185. Pellegrino, G.; Bellusci, F. & Musacchio, A. (2008): Double floral mimicry and the magnet species effect in dimorphic co-flowering species, the deceptive orchid Dactylorhiza sambucina and rewarding Viola aethnensis. Preslia 80 (4), S. 411-422. Pellegrino, G.; Caimi, D.; Noce, M. E. & Musacchio, A. (2005): Effects of local density and flower colour polymorphism on pollination and reproduction in the rewardless orchid Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. Plant Systematics and Evolution 251 (2-4), S. 119-129. Uhlig, D. & Müller, F. (2001): Zur Bestandessituation ausgewählter vom Aussterben bedrohter und stark gefährdeter Pflanzenarten im Osterzgebirge. Förderverein für die Natur des Osterzgebirges. Walentowski, H. & Obermeier, E. (1992): Mountain meadows with Dactylorhiza sambucina (L.) Soó at the Brotjacklriegel in the Vorderer Bayerischer Wald (Bavaria). Tuexenia 12 (12), S. 193-208.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

29.10.2015; Katrin Landgraf, Frank Richter, Steffi Hempel; Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: dietmar.schulz@smul.sachsen.de Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23411.htm