Deschampsia setacea (Huds.) Hack. / Borst-Schmiele

Synonyme

Aira discolor Thuill., Aira setacea Huds., Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, Borstblatt-Schmiele, Deschampsia uliginosa (Boenn.) Scheele, Aira uliginosa Boenn.

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Deschampsia setacea ähnelt stark dem heimischen Deschampsia flexuosa. Die Pflanze bildet dichte Rasen. Unterscheidungsmerkmale sind zum Beispiel die Anzahl der Äste pro Quirl im Blütenstand und das sehr lange, zugespitze Blatthäutchen bei den Erneuerungssprossen (3-8 mm). Die Blütenfarbe ist grünviolett mit gelber Spitze. Die zweiblütigen Ährchen haben eine meist 4-zähnige, begrannte und gekniete Deckspelze, die das Ährchen deutlich überragt. Die Art besitzt feine schlaffe Blätter mit kielartigem Mittelnerv und spitzer Ligula. Die Unterscheidung ist schwierig und sollte belegt werden.

Biologie und Ökologie

Deschampsia setacea ist ein ausdauernder Hemikryptophyt. Zur Biologie der Art ist wenig bekannt. Die Blüten werden durch den Wind bestäubt und die Fruchte auch durch den Wind verbreitet. Ob die Samen eine Samenbank aufbauen ist nicht bekannt.

Überregionale Verbreitung

Deschampsia setacea ist eine (eu-)atlantische Art, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland im nordwestdeutschen Tiefland besitzt, wobei jedoch dort die meisten Vorkommen erloschen sind. In der Oberlausitz befindet sich ein isoliertes Teilareal mit Anteilen in Brandenburg und Sachsen.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Extremer Rückgang in der gesamten Republik, in Sachsen fehlen aktuelle Nachweise!

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Sachsen)

prioritäre Art für Maßnahmen

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

sehr starke Abnahme

Regionales Vorkommen

- Oberlausitz/Niederschles.: Nachweis ab 1980

Verbreitung und Einbürgerung

Das Areal umfasste das sächsische Heideland sowie die Muskauer Heide, die meisten Bestände gelten allerdings als erloschen. In Sachsen befindet sich ein isoliertes Teilareal in der Oberlausitz (mit Anteilen in Brandenburg). Die Nachweise im sächsischen Heideland beschränken sich im Wesentlichen auf den Schwarze-Elster-Bogen westlich Hoyerswerda/Wittichenau, wobei nach 1990 nur noch wenige Fundorte bekannt geworden sind. Da die Art leicht zu übersehen ist, sind Wiederfunde nicht auszuschließen. Der einzige derzeit bekannte Fundort befindet sich in einem Heideweiher östlich von Schwarzkollm (Buder 2010). Die nächsten aktuellen Vorkommen befinden sich im Sandschacht bei Guteborn (Land Brandenburg). Die Art kann im Gelände leicht übersehen werden, künftige Wiederfunde sind daher nicht auszuschließen.

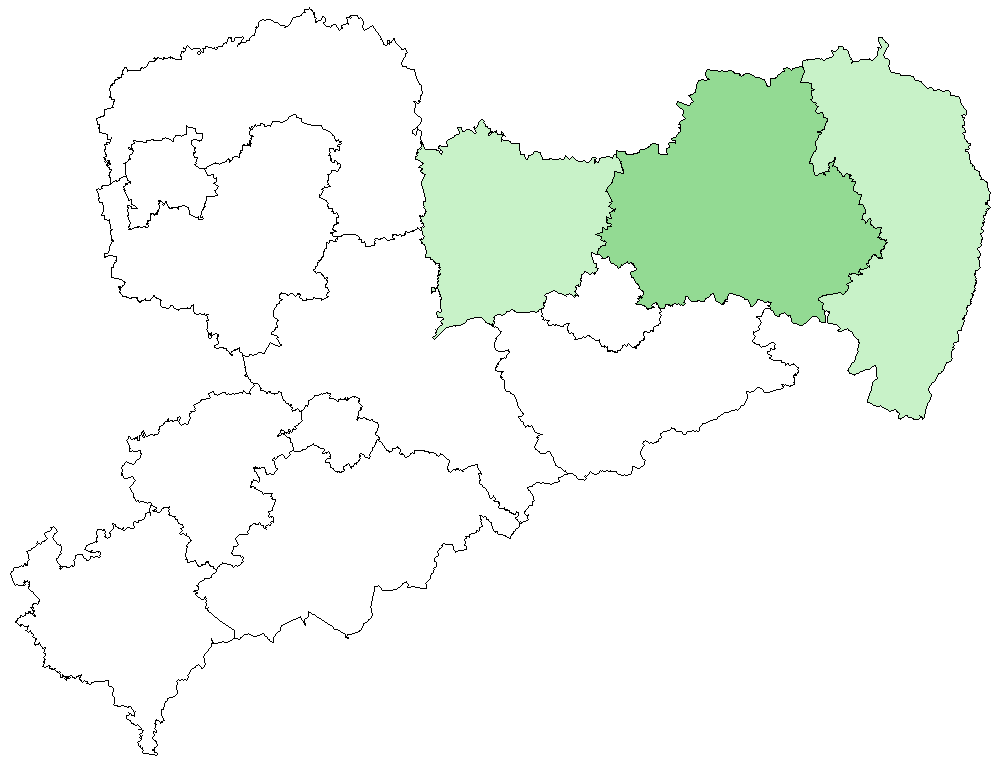

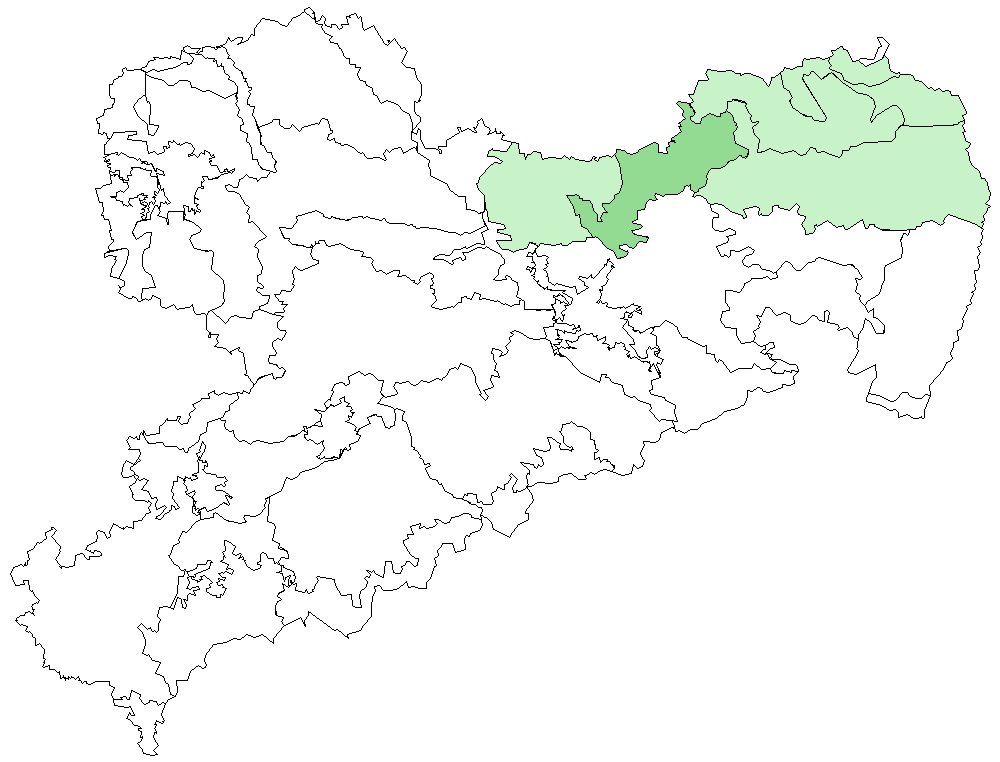

Vorkommenskarte

Naturraumkarte

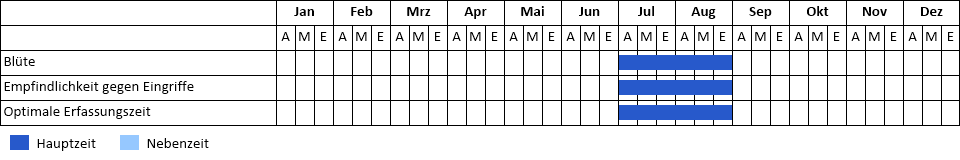

Phänologie

Phänogramm

Lebensraum

Die Borst-Schmiele besiedelt nasse, nährstoffarme, sandige oder reine Torfschlammböden, Teichufer, Heidemoore und z. T. auch Waldbrüche. Sie ist Charakterart der Strandlings-Gesellschaften (K Isoeto-Littorelletae).

Habitatkomplexe

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Habitatkomplexe Reproduktion

- Stillgewässer inkl. Ufer

- Sümpfe, Niedermoore, Ufer

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft, Feuchthabitate

- Ufer

Höhenstufen

- collin

- planar

Management

Das Ziel besteht in dem Erhalt ehemaliger Standorte und ähnlichen Biotopen in einem für Deschampsia setacea geeigneten Zustand, sodass eine selbständige Regeneration oder Einwanderung möglich ist. Da auch Sachsen eine sehr große Verantwortung für den Erhalt dieser Art trägt, ist eine Wiederherstellung vitaler Population an autökologisch geeigneten Standorten anzustreben und auch mit aktiven Maßnahmen zu unterstützen. Zunächst sollten bisherige bekannte Fundorte (u. a. Langer und Schwarzer Jesor) erneut kontrolliert werden. Im Falle einer Bestätigung bestehen die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen insbesondere in der Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes und in der Zurückdrängung aufkommender Gehölze sowie der Fernhaltung äußerer Einflüsse (beispielsweise Eutrophierung, Fremdstoffeintrag). Neben dem Erhalt und der Sicherung geeigneter Standorte und einem entsprechenden Monitoring sind auch aktive Wiederansiedlungsvorhaben intensiv in Betracht zu ziehen.

Weitere Informationen

Zentrales Medium für die Sammlung von Artdaten in der Naturschutzverwaltung des Freistaates Sachsen ist die Zentrale Artdatenbank beim LfULG: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8048.htm; Zur Verbreitung von Arten in Sachsen sind unter folgendem Link aktuelle Übersichtskarten abrufbar: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/cadenzaweb2014/commands.xhtml?Login.Anonymous

Gefährdungen

Entwässerungsmaßnahmen, Grundwasserabsenkung, direkte Vernichtung von Standorten, Nährstoffeintrag, fehlende Bodenverletzung, Verbuschung

Sonstiges

Literatur

BUDER, W. et al., Farn- und Samenpflanzen - Bestandssituation und Schutz ausgewählter Arten in Sachsen. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Dresden 2010. HARDTKE, H.-J. et al., Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Dresden 2000. Arts, G. H. P.; Weeda, E. J. & Westhoff, V. (1992): Verspreiding, oecologie en plantensociologische positie van Moerassmele, Deschampsia setacea (Hudson) Hackel. Stratiotes 4, S. 26-48 Hempel, W. (1961): Ein bemerkenswerter Wiederfund für die Flora der Oberlausitz: Deschampsia setacea (Huds.) Richter. Berichte Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N. F. 3, S. 135-137 Hempel, W. & Pietsch, W. (1985): Verbreitungskarten sächsischer Leitpflanzen, 5. Reihe: Berichte Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N. F. 12, S.1-48 Hughes, M. G. B. (1984): Deschampsia setacea (Hudson) Hackel new to south-western England. Watsonia 15, S. 34-36. Militzer, M. (1942): Das atlantische Florenelement in Sachsen. Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Botaniker 2, S. 65-84.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

29.10.2015; Katrin Landgraf, Frank Richter, Steffi Hempel; Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: dietmar.schulz@smul.sachsen.de Legende zum Artensteckbrief unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/22872.htm; Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23411.htm