Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) / Eschen-Scheckenfalter

Synonyme

Kleiner Maivogel, Hypodryas maturna, Melitaea maturna, Eurodryas maturna

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| FFH: | FFH-II (Anhang II - Art der FFH-Richtlinie (1992)), FFH-IV (Anhang IV - Art der FFH-Richtlinie (1992)) |

| Rote Liste Deutschland: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Außerhalb der Alpen fliegt die Nominatform. Die alpine Unterart ssp. urbani Hirschke, 1901 kommt in den südöstlichen bayerischen Alpen vor. Im weiteren Text beziehen sich die Ausführungen nur auf die Nominatforn.

Kennzeichen

Die Falter der Art sind mittelgroß (Vorderflügellänge 18 ... 25 mm), wobei die Männchen meist die kleineren Falter sind. Die durchgehenden roten Submarginalbinden haben keine schwarze Punkte auf der Unterseite der Hinterflügel (Euphydryas aurinia besitzen diese). Ältere Raupen sind schwarz mit gelben Längsstreifen.

Biologie und Ökologie

Die Weibchen wählen zur Ablage nicht zu alte Eschen in gut besonnten, luftfeuchten Standorten, vor allem an Wald- und Wegrändern (innere und äußere Waldmäntel). Die Eiablage erfolgt in 1-3 ( ... 10) m Höhe auf der Blattunterseite in sog. Eispiegel (manchmal auch mehrschichtig). Die Eiraupen beginnen mit der Anlage eines Gespinstes, das zuerst das einzelne Fiederblatt, später auch benachbarte Fiederblätter umfasst. Ab Ende Juli verlassen die Jungraupen die Nester und überwintern im Gespinst am Boden. Nach der Überwinterung fressen die größeren Raupen an verschiedenen krautigen Pflanzen und Gehölzen (vor allem Spitzwegerich und Ehrenpreis, in der Literatur werden auch Schneeball, Heckenkirsche und weitere Arten genannt), die kleineren gehen ohne Nahrungsaufnahme in einen nochmaligen (auch mehrfachen) Ruhezustand und überwintern ein weiteres Mal. Die Verpuppung erfolgt als Stürzpuppe überwiegend an Baumstämmen. Die Falter fliegen im Bereich der Außen- und Innensäume entlang von Wegen und Schneisen. Als Nektarsaugpflanzen dienen vor allem weißblühende Doldengewächse. Nach gegenwärtigem Kenntnisstandsind die falter orttreu. Die Art wird bezüglich Flächenanspruch für eine Überlebensfähigkeit von 30 Jahren in Klasse 4 (64 ha) eingestuft und bezüglich der Populationsdichte in die Klasse 3-6 (1 ... 64/ha).

Überregionale Verbreitung

Die Art kommt von Frankreich, Mittel- und Osteuropa über den Kaukasus und den Ural, Ost-Kasachstan, Sibirien bis zur Mongolei und Nordwestchina vor. Europaverbreitung: Karte bei KUDRNA (2002): S. 161. In Deutschland wurde sie aus allen Flächenbundesländern mit Ausnahme des Saarlandes (SL) gemeldet. Allerdings sind alle Vorkommen außerhalb BY, BW, ST und SN erloschen. Die Grenze des ursprünglichen Areals verlief im westlichen und nördlichen Deutschland.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Hinweise Erhaltungszustand

Forstliche Betreuung der Waldzustände, wenn Überalterung der Eschenbestände droht, müssen ortsnah geeignete Waldzustände zur Verfügung stehen.

Prüfung und Erfassung

Relevanz bei Eingriffen

- Forstwirtschaft

- Freileitungen

- Wasserbau

Untersuchungsstandards

Kartier- und Bewertungsschlüssel; Genehmigungspflichten: Betreten NSG außerhalb von Wegen, bzw. Befahren der Wege im NSG. Nachweis: Fotodokumentation, auch vom Lebensraum.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Deutschland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Die Art hat nur noch ein einziges Vorkommensgebiet in SN: nördlicher Leipziger Auwald.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

mäßige Abnahme

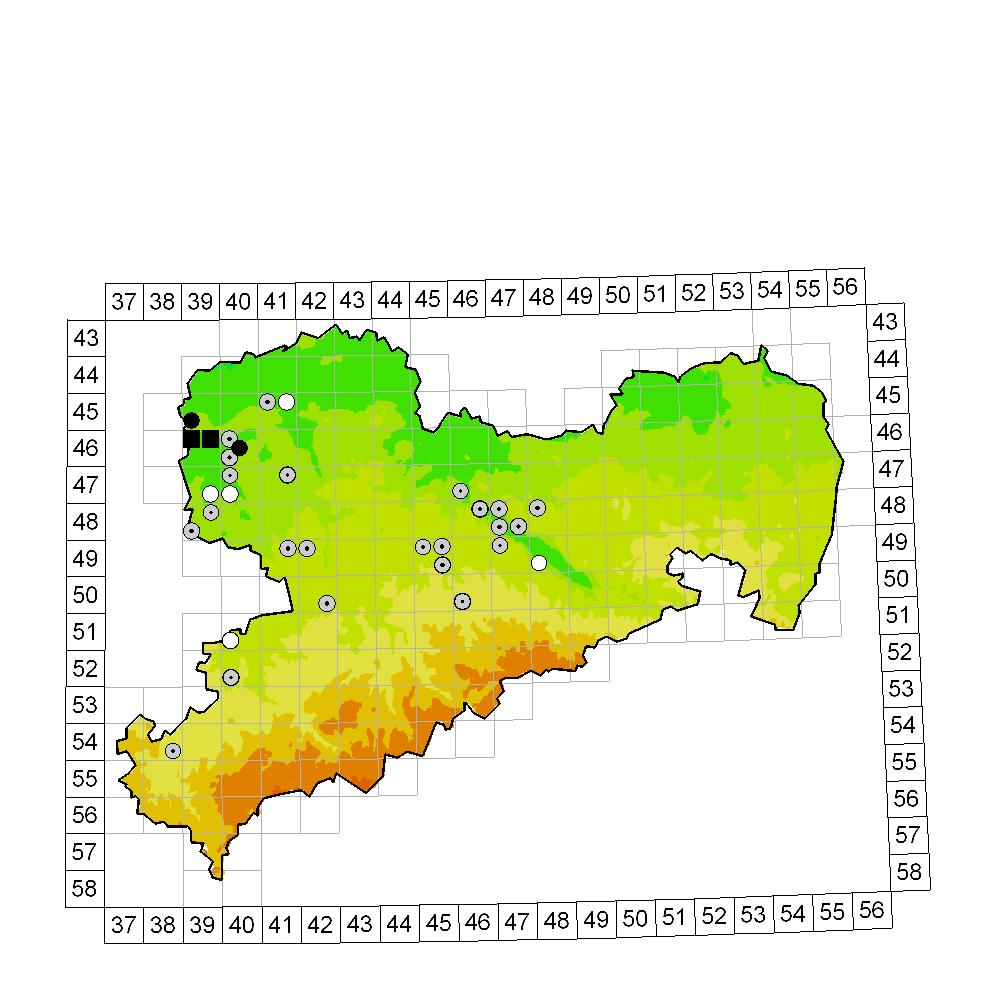

Verbreitungskarte

Bestand

Für Sachsen in allen historischen Werken (LUDWIG 1799, OCHSENHEIMER 1805, Gebr. SPEYER 1858, MÖBIUS 1905) genannt, jedoch immer mit z. B. „nicht allgemein verbreitet“ oder „nicht häufig“ bezeichnet, SCHWEITZER (1913, 1931) schreibt für das Vogtland „sehr selten“ und nennt nur Kauschwitz als Fundort. Aktuelle Vorkommen sind seit Jahrzehnten nur noch als örtlich und zeitlich begrenzte Restpopulationen mit stark schwankender Häufigkeit in Teilbereichen des Leipziger Auwaldes bekannt. Die aktuelle Rasterfrequenz für SN = 0,6% (1 MTB).

Regionales Vorkommen

- Westsachsen: Nachweis ab 1980

Verbreitung und Einbürgerung

Die ehemals in Auwälder der planaren Stufe der Flüsse westlich der Elbe verbreitete Art ist auf eine Restpopulation im nördlichen Leipziger Auwald zurückgedrängt worden.

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Raupen überwintern in unterschiedlichen Stadien. Kleine Raupen (Stadium 2) gehen ohne Nahrungsaufnahme erneut in ein Ruhestadium und überwintern. Dieses Phänomen kann bis zu dreimal erfolgen. Aus diesen Raupen schlüpfen dann meist Weibchen.

Lebensraum

Euphydryas maturna ist ein Monobiotopbewohner (Einheit von Reproduktions- und Imaginalhabitat). Dazu gehören Waldränder und Lichtungen (vor allem eschenreiche Auenwälder) der planaren Zone im Anschluss an gut besonnte, linienförmige Geländestrukturen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Der Falter nutzt im Wesentlichen das Reproduktionshabitat sowie dessen engere, strukturreiche Umgebung. Entscheidend ist das Vorhandensein jüngerer (maximal 20-40-jähriger) nicht zu dichter Eschenbestände mit gut ausgebildeter Bodenvegetation sowie Strauch- und Staudensäume mit Eschenaufwuchs oder randständigen Eschen. Die seit 1980 untersuchten nordwestsächsischen Vorkommen liegen in stark forstwirtschaftlich beeinflussten Hartholzauwäldern (Querco-Ulmetum minoris) und decken sich in etwa mit der planar-subkontinentalen Allium scorodoprasum-Rasse dieser Waldgesellschaft (MÜLLER 1995). Den Lebensraumansprüchen von Euphydryas maturna entspricht am ehesten die Wasserschwertlilien-Hartholzaue (Subass. von Iris pseudacorus) (MÜLLER 1995) auf grundfeuchten, überdurchschnittlich wasserversorgten Auenstandorten mit mächtiger Auenlehmdecke.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Das Reproduktionshabitat der lokalen Population sind die charakteristischen, vorbeschriebenen Waldstrukturen der eschenbesetzten Laubmischwälder. Die Falter fliegen im Wald im Bereich der Außen- und Innensäume entlang von Wegen und Schneisen. Die Männchen nutzen randständige, exponierte Zweige als Sitzwarten. Eine Bindung der Art besteht zum FFH-LRT 91F0 (Hartholzauewälder) bzw. zum entsprechenden nach §26 SächsNatSchG Geschützten Biotop 01.02.210.

Habitatkomplexe

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Habitatkomplexe Reproduktion

- Gehölze, Baumbestand

- Wälder

Ökologische Charakterisierung

- Wald besonderer Struktur

Management

Beurteilung

Forschungsbedarf besteht zur Autökologie (Auslöser/Steuermechanismus des (mehrmaligen) Überwinterungsverhaltens) sowie zur Populationsökologie. Speziell ist auch gegenwärtig unklar, warum die Art nur im nördlichen und nicht (mehr?) im südlichen Leipziger Auwald vorkommt. Gibt es Kontakt mit der benachbarten Population in ST?

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Top 75-Art für den Artenschutz/ das Artenmanagement

- Landesprioritäres Natura 2000-Schutzgut

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Beibehaltung gegenwärtiger Bewirtschaftungsformen, gezielte Förderung innerer Waldmäntel entlang von Wegen und Schneisen, Förderung von Jungeschen, keine weiteren Zerschneidung der Landschaft und der Lebensräume.

Weitere Informationen

Ansprechpartner: Ronald Schiller, Naturkundemuseum Leipzig

Gefährdungen

Aufgabe der traditionellen forstlichen Nutzung (Mittelwaldnutzung), Waldumbau zum Hochwald Grundwasserabsenkungen und Trockenlegung von Altarmen und Gräben im Lebensraum Änderungen von Groß- und Standortklima Fragmentierung der Landschaft Verkehrsbauten

Sonstiges

Literatur

REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11, 696 + 48 Seiten. Dresden. SCHILLER, R. (2000): Zur Situation von Euphydryas maturna, Maculinea nausithous und M. teleius in der Region Leipzig - Ein Zwischenbericht. – Insecta (Berlin) 6: 54-56. SCHILLER, R. (2007): Euphydryas maturna (LINNAEUS, 1758) Eschen-Scheckenfalter. In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6: REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G.: Tagfalter von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 417-423. WEIDLICH, M. & SCHILLER, R. (1987): Hypodryas maturna (LINNÉ, 1758) - auch gegenwärtig noch ein Charaktertier des Leipziger Auwaldes (Lepidoptera, Rhopalocera). - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 4: 85-87.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 01.11.2010; Bearbeiter: Rolf Reinhardt