Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) / Kleines Ochsenauge

Synonyme

Maniola lycaon, Epinephele lycaon, Papilio lycaon Kühn, 1774

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

| Rote Liste Sachsen: | 2 (stark gefährdet) |

Erhaltungszustand

ungünstig-unzureichend (Gutachterliche Bewertung)

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Lokal umzusetzende Artenhilfsmaßnahmen, Priorität 2 (hohe)

Untersuchungsstandards

Der Falter wird zur Hauptflugzeit Mitte Juli bis Anfang August an den bekannten Flugplätzen meist nur einzeln angetroffen. Zur sicheren Artbestimmung ist unbedingt nach Weibchen zu suchen. Bei hohen Außentemperaturen sucht der Falter schattige Plätze auf, wo er dann nur schwer aufgefunden werden kann. Da die Eier nicht direkt an die Futterpflanze gelegt werden, sondern an nahe gelegene trockene Pflanzenteile, führt auch eine gezielte Suche nach Eiern nur in den seltensten Fällen zum gewünschten Nachweis der Art. Genehmigungspflichten: Betreten NSG außerhalb von Wegen bzw. Befahren der Wege im NSG. Nachweis: Falter; Fotodokumentation, auch des Lebensraumes. Zeitweilige Einzeltierentnahme ist nur bei hohen Populationsdichten vertretbar, aufgrund der Verwechslungsgefahr mit dem Großen Ochsenauge (Maniola jurtina) aber notwendig. Es sollte daher gezielt nach Weibchen gesucht werden, da diese anhand der 2 Augenflecke auf den Vorderflügeln zuverlässig bestimmt werden können. Nach der Determination sind die Tiere wieder freizulassen.

Sonstige Arten-Attribute

- Zielart Biotopverbund (Bundesland)

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Die sächsischen (und sachsen-anhaltinischen) Populationen liegen an der derzeitigen Arealwestgrenze, in TH schon von über 100 Jahren ausgestorben. Daraus leitet sich eine besondere Verantwortung von SN (gemeinsam mit BB und ST) für die Erhaltung der Art in Deutschland ab.

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

starke Abnahme

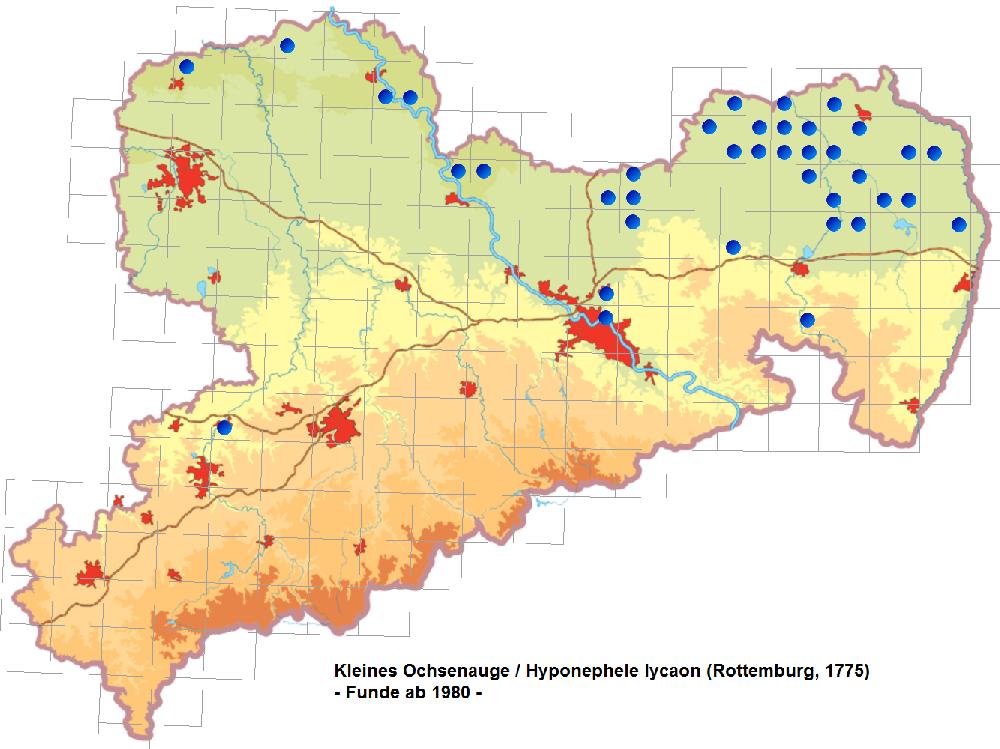

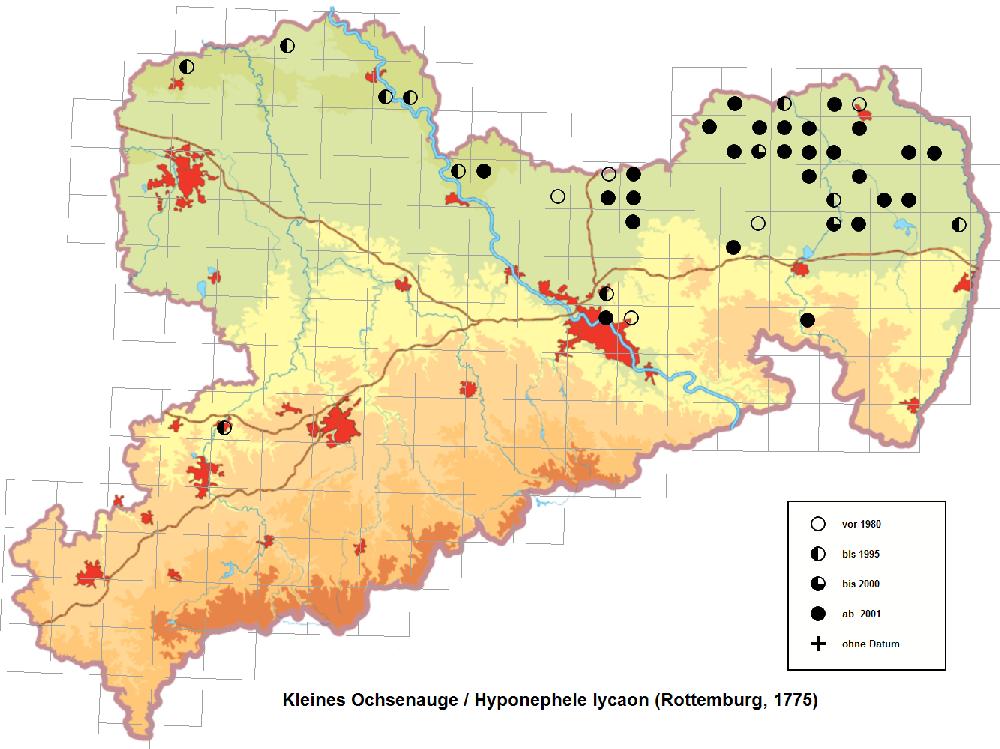

Verbreitungskarte

Bestand

Die Bestandsentwicklung der Art ist langfristig negativ verlaufen. Die sächsischen Populationen befinden sich an der Arealwestgrenze und daher sollte insbesondere die Entwicklung der Populationen in Nordwestsachsen (z. B. Dübener Heide) verfolgt werden.

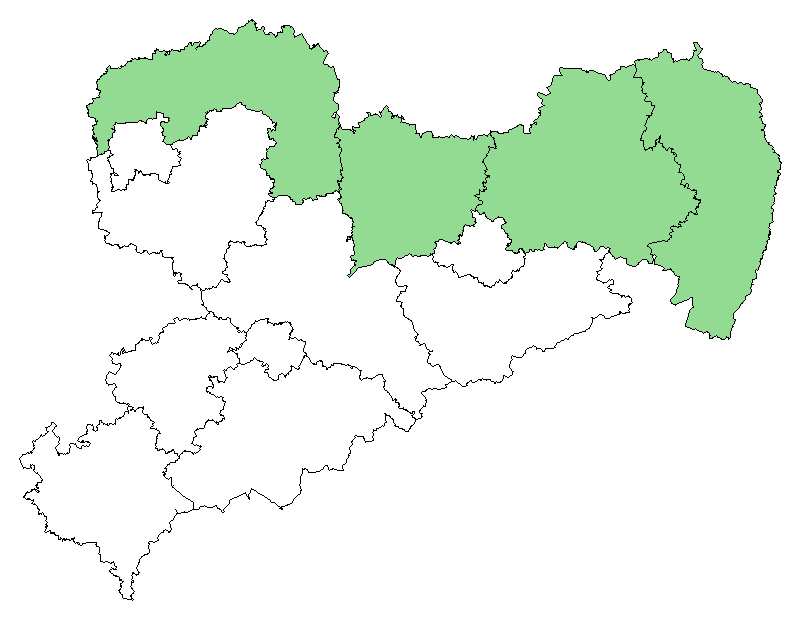

Regionales Vorkommen

- MS=Mittelsachsen: Nachweis ab 2000

- NWS=Nordwestsachsen: Nachweis ab 1980 (bis 1999)

- OL=Oberlausitz: Nachweis ab 2000

- SWS=Südwestsachsen: Nachweis ab 1980 (bis 1999)

Verbreitung und Einbürgerung

Der Falter kommt gegenwärtig in der Bergbaufolgelandschaft Nordwestsachsens und den Heidegebieten in Nordsachsen (Düben-Dahlener Heide, Gohrischheide bei Zeithain, Königsbrücker Heide sowie im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet) vor. Ob es sich bei dem Fund nahe Glauchau um einen Einzelfund handelt oder eine Population besteht, kann gegenwärtig mangels detaillierter Daten nicht entschieden werden.

Vorkommenskarte

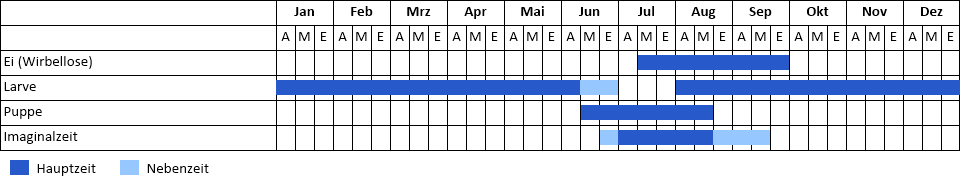

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Die Art fliegt in einer Generation von Anfang Juli bis Mitte August.

Lebensraum

Die Art besetzt in ihrem Lebensraum während ihrer Entwicklung verschiedene Nischen und wird daher als Monobiotopbewohner verschiedener Komplexe eingestuft. Er fliegt auf sonnigen, sandigen Standorten wie z. B. in lichten Kiefernwäldern und wird auch noch auf stärker verbuschten trockenen Grasflächen angetroffen. Der Falter ist kein steter Blütenbesucher, als Nektarpflanzen sind bisher in Sachsen Vicia cracca, Betonica officinalis, Centaurea jacea, Dianthus deltoides, Echium vulgare, Jasione montana, Rubus fruticosus agg., Thymus serpyllum bekannt. Das Larval- bzw. Reproduktionshabitat ist in Sachen noch unbekannt. Aufgrund der bekannten Flugplätze in Sachsen, kommen Sandmagerrasen (Corynephorion canescentis) und Submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti) als Reproduktionshabitat in Betracht. Eine Bindung der lokalen Populationen der Art besteht zu den FFH-LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen), 6240 (Steppen-Trockenrasen) und 2330 (Binnendünen mit offenen Grasflächen).

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Fortpflanzungsstätte: Als Reproduktionshabitat werden die Trocken- und Halbtrockenrasen im Umfeld der Flugplätze angenommen. Ruhestätte: Bei hohen Temperaturen suchen die Falter schattige Bereiche umliegender Gehölzbestände auf. Lokale Population: Betrachtungsmaßstab deutlich unterhalb Ebene Landkreis. Es handelt sich in der Regel um das Vorkommensgebiet der als standorttreu eingestuften Art.

Habitatkomplexe

- Heiden, Magerrasen

Habitatkomplexe Reproduktion

- Heiden, Magerrasen

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft, trockene Habitate

Höhenstufen

- planar

Management

Beurteilung

Der Kenntnisstand zu den sächsischen Vorkommen ist lückenhaft und es besteht Forschungsbedarf zur Ökologie und Gefährdungsfaktoren der sächsischen Populationen.

Handlungsbedarf aus Landessicht

- Landeszielart des Biotopverbundes

Management

Die Art besiedelt trockene und magere Standorte, die sich bereits in einem fortgeschritten Sukzessionsstadium befinden. Die Flugplätze sind daher wohl auch nicht in erster Linie durch fortschreitende Sukzession der Trocken- und Halbtrockenrasen gefährdet, wenngleich für die Entwicklung der Art lückige Vegetationsstellen von Bedeutung sind. Durch erhöhte Nährstoffeinträge können offene Flächen mit schnellwüchsigen Gräsern zuwachsen, was sich negativ auf die Populationsdichte der Art auswirken kann. Als Pflegemaßnahme kommt daher das Zurückdrängen der aufkommenden Gehölze zur Vermeidung eines flächigen Bewuchses z. B. durch Offenlandbewirtschaftung mit extensiver Beweidung in Betracht.

Karte zur Schutzstrategie

Gefährdungen

Gefährdungen Hauptgefährdungen sind - Sukzession und Aufforstung sowie Überbauung führt zum Rückgang/ Vernichtung der offenen Lebensräume - Flächenverbrauch durch Braunkohleabbau - Pestizidanwendung im Forst

Sonstiges

Literatur

Literatur SN RÄMISCH, F. (1981): Wiederfunde von 2 Tagfalterarten in der Dresdner Umgebung (Lep. Rhopalocera). - Entomologische Nachrichten 25: 25 REINHARDT, R. (2007): Naturschutz und Landschaftspflege: Rote Liste Tagfalter Sachsens. 3. überarbeitete Auflage. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden. 32 Seiten. REINHARDT, R., SBIESCHNE, H., SETTELE, J., FISCHER, U. & FIEDLER, G. (2007): Tagfalter von Sachsen. - In: KLAUSNITZER, B. & REINHARDT, R. (Hrsg.) Beiträge zur Insektenfauna Sachsens. Band 6 - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 11: 508-512. SCHELLHAMMER, L. (1995): Das Kleine Ochsenauge (Hyponephele lycaon Kühn) in der Braunkohlenfolgelandschaft im Kreis Delitzsch (RB Leipzig). - Maturna (Leipzig) 5: 5 Literatur außerhalb Sachsen EBERT, G. & RENNWALD, E. (1991): Die Schmetterlinge Baden Württembergs. Band 1: Tagfalter 1. - Ulmer, Stuttgart. 552 S. KUDRNA, O., HARPKE, A., LUX, C., PENNERSDORFER, J., SCHWEIGER, O., SETTELE, J. & WIEMERS, M. (2011): Distribution Atlas of Butterflies in Europe. - Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e.V. Halle (Hrsg.), 576 S. REINHARDT, R. & BOLZ, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands (Stand Dezember 2008 – geringfügig ergänzt Dezember 2010). In: Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere, Teil 1. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167-194. SETTELE, J., FELDMANN, R. & REINHARDT, R. (1999): Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer. SETTELE, J., STEINER, R., REINHARDT, R., FELDMANN, R. & HERMANN, G. (2008): Schmetterlinge. Die Tagfalter Deutschlands. – Stuttgart: Ulmer; 2. Auflage

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand: 25.10.2013 Bearbeiter: Steffen Pollrich, Rolf Reinhardt Hinweise und Änderungsvorschläge bitte an: ulrich.zoephel@smul.sachsen.de Informationen zur Artengruppe für Sachsen: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/23457.htm