Nigella arvensis L. / Acker-Schwarzkümmel

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Rote Liste Deutschland: | 2 (stark gefährdet) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Im Gesamtareal eine stark polymorphe Art, welche in viele Kleinarten aufgespalten wurde. Heute werden diese meist als Unterarten aufgefasst (TUTIN ET AL . 1964-1980, HEGI ET AL .1974). In Mitteleuropa kommt nur die in den Merkmalen recht konstante N. arvensis subsp. arvensis vor.

Kennzeichen

Nigella arvensis wird 15-40 cm hoch und kahl. Die Blätter dieser Pflanze sind 2-3fach fiederteilig mit lineal fadenförmigen Abschnitten (weniger als 1 mm breiten). Die Blüte ist ohne Hochblattkranz. Die einzeln und endständigen Blüten sind 23-34 mm Durchmesser. Das Perigon ist wasserblau mit grünen Adern. Die Periogonblätter sind 1-1,5 cm lang und in einen Stiel verschmälert. Die Staubblätter sind in Gruppen angeordnet und in mehreren Kreisen. Die Stamina sind über die Theken hinaus grannenartiger verlängert. Die aus Blütenblätter geformten Nektarblätter sind becherförmig und 2-lippig. Die Fruchtblätter bis zur Mitte verwachsen, die daris entstehende Frucht ist zylindrisch und ca. 1.5 cm lang.

Biologie und Ökologie

Nigella arvensis ist ein Therophyt. Die Blüten sind proterandrisch und werden von Insekten bestäubt, Selbstbestäubung ist aber möglich. Die Pflanzen wurzeln bis in 65 cm Tiefe. Die Samen keimen im Dunkeln und mit steigender Temperatur nimmt die Keimungsrate zu. Die Art lässt sich leicht aus Samen vermehren. N. arvensis bildet eine landfristig Samenbank aus. Die Diaspore werden mit dem Wind und dem Saatgut verbreitet.

Überregionale Verbreitung

Mediterran-orientalische Verbreitung: Die Art hat ihren Ursprung wohl auf dem Balkan und wurde durch den Menschen vermutlich in der Jungsteinzeit in Mitteleuropa eingeschleppt (Archaeophyt). Vom Klostergarten St. Gallen wird sie bereits im Jahr 820 erwähnt. Die Vorkommen in Sachsen befinden sich am Nordrand des Verbreitungsgebietes.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht (Gutachterliche Bewertung)

Hinweise Erhaltungszustand

Nigella arvensis in Sachsen vorläufig als erloschen betrachtet werden.

Prüfung und Erfassung

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Allgemeine Maßnahmen in Lebensräumen, Priorität 1 (höchste)

Untersuchungsstandards

Aufgrund der Seltenheit der Art in der Region sollte auf Belege verzichtet werden und sattdessen eine umfangreiche Fotodokumentation angefertigt werden. Neben einer genauen Fundortbeschreibung sollten Angaben zur Populationsgröße, Fruchtansatz und zur Bewirtschaftung (Ackerfrucht, Einsaatdichte, Verunkrautun etc.) protokolliert werden.

Vorkommen

Status Etablierung

Archäobiota (Archäozoon/Archäophyt)

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

starke Abnahme

Bestand

extrem selten

Verbreitung und Einbürgerung

Die Art kam in Sachsen im Elbtal, insbesondere im Elbhügelland vor. Der letzte Nachweis (1994) stammt aus dem Ketzerbachtal. Vereinzelte Angaben gibt es auch aus dem Lausitzer Tiefland.

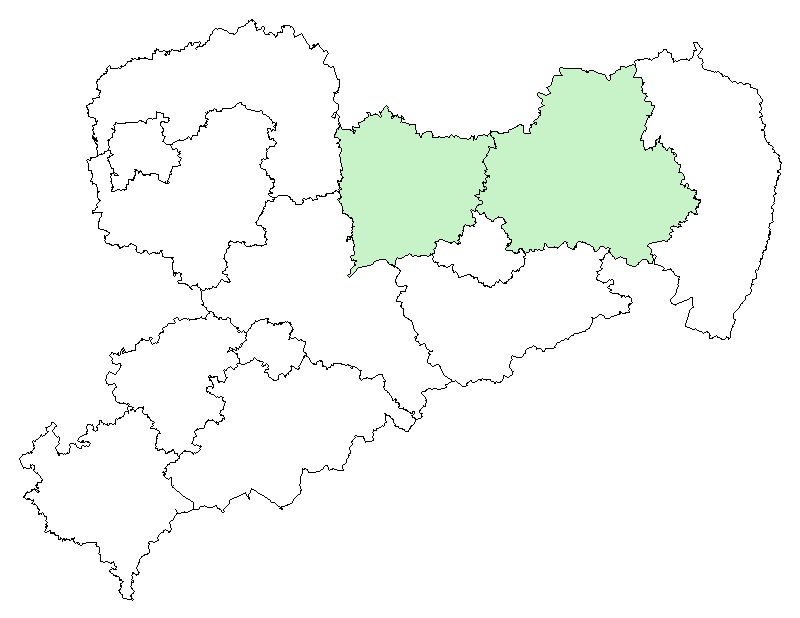

Vorkommenskarte

Phänologie

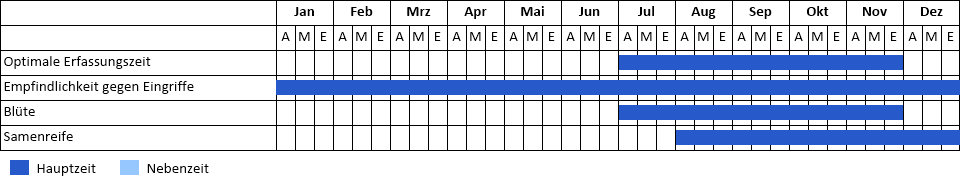

Phänogramm

Lebensraum

Der Acker-Schwarzkümmel wächst auf kalkreichen, mässig trockenen, nährstoffreichen, mässig humosen, skelettreichen, lockeren, lehmigen oder sandigen Böden. Er besiedelt wenig stet und oft einzeln oder in kleinen Gruppen Getreide- und Brachäcker sowie offene, ruderale Stellen in warmen Lagen. Nach einem Kulturwechsel kann er sich oft nur noch 2-3 Jahre halten. Die Art ist sehr konkurrenzschwach. Nigella arvensis gilt als Verbandscharakterart des Caucalidion lappulae und kommt dazu in weiteren nahestehenden Gesellschaften vor. Trockniszeiger, Basen- und Kalkzeiger, Wärmezeiger, Lichtpflanze.

Habitatkomplexe

- Äcker und Sonderkulturen

- Ruderalfluren, Brachen

Habitatkomplexe Reproduktion

- Äcker und Sonderkulturen

- Ruderalfluren, Brachen

Ökologische Charakterisierung

- Offene Landschaft

Höhenstufen

- collin

- planar

Management

Vor allem extensive Ackerbewirtschaftung, kein Herbizideinsatz, keine Saatgutreinigung, nicht zu dichte Einsaat, Randstreifen und Brachejahre, kein Maisanbau.

Gefährdungen

Saatgutreinigung, Herbizideinsatz, intensiver Ackerbau, Verlust von sonderstrukturen in der Landschaft, Umwadnlung von Getreideäckern in Maisäcker

Sonstiges

Literatur

- Buder, W. & Schulz, D. (2010): Farn- und Samenpflanzen, Bestandessituation und Schutz ausgewählter Arten in Sachsen. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden.

- Strid, A. (1971): Past and present distribution of Nigella arvensis L. ssp. arvensis in Europe. Bot. Not. 124, S. 231-236.

- Käsemann, C. (1999): Nigella arvensis, Artenschutzblätter, http://www.infoflora.ch/de/flora/artenschutz/merkbl%C3%A4tter.html

- Militzer, M. (1960): Über die Verbreitung von Ackerunkräutern in Sachsen Berichte der Arbeitsgemeinschaft Sächsiche Botaniker 2, S. 113-134.

- Wälschen, J. & Pusch, J. & Luthardt, V. (2005): Zur Diasporen-Keimfähigkeit von Segetalpflanzen. Beitr. Forstwirtsch. Landsch.ökol. 39, S. 145–156.

- Waisel, Y. (1959): Ecotypic variation in Nigella arvensis L. Evolution 13, S. 469-475.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Wolfgang Buder und Frand Richter, Stand 29.09.2013