Athene noctua (Scopoli, 1769) / Steinkauz

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Artenschutzrechtlicher Schutzstatus: | SG (streng geschützt) |

| Rote Liste Deutschland: | V (zurückgehende Art lt.Vorwarnliste, zurückgehende Pflanzengesellschaften (keine Gefährdungskategorie!)) |

Allgemeine Arteninformationen

Taxonomie

Derzeit werden 13 Unterarten anerkannt, von denen 3 in Europa vorkommen: A. n. vidalii im westlichen und nördlichen Europa (inkl. Norddeutschland) bis Nordwestrussland, A. n. noctua in Mitteleuropa und südlich bis Sardinien und Sizilien sowie östlich bis Nordwestrumänien, A. n. indigena daran anschließend in Südost- und Osteuropa bis Westsibirien. In Sachsen brütet die Nominatform A. n. noctua.

Kennzeichen

Der Steinkauz gehört zu den kleineren heimischen Eulenarten. Kennzeichnend sind neben der geringen Größe vor allem der kompakte Körperbau, ein relativ kurzer Schwanz und flacher, breiter Kopf. Das Gefieder ist oberseits graubraun mit weißen rundlichen Tropfenflecken, die hellere Unterseite ist mit verwaschenen braunen Längsstreifen versehen. Im Gesicht fallen die gelben Augen und breite weißliche Überaugenstreifen auf. Die Geschlechter sind anhand der Färbung nicht unterscheidbar.

Verwechslungen sind mit dem Sperlingskauz möglich, der jedoch noch deutlich kleiner ist und als Bewohner zusammenhängender Nadel- und Mischwälder kaum im Habitat des Steinkauzes auftritt.

Steinkäuze sitzen gerne frei auf Pfählen, Dächern oder anderen erhöhten Warten. Beunruhigte Vögel zeigen ein charakteristisches Auf- und Abwippen („Knicksen“). Der Balzgesang des Männchens ist ein ansteigendes „guhk“, das alle 5-10 Sekunden wiederholt wird. Bei festen Brutpaaren kann dieser Laut auch im Rufduett vorgetragen werden. Darüber hinaus äußern Steinkäuze eine Vielzahl an miauenden und kläffenden Rufen.

Biologie und Ökologie

Der Steinkauz ist in Mitteleuropa ein strikter Kulturfolger, der v. a. strukturreiche Ränder dörflicher Siedlungen und mit Kopfbäumen durchsetzte Niederungen bewohnt. Seltener werden Steinbrüche, Weinberge oder Parkanlagen besiedelt. Voraussetzung für das Vorkommen ist ein ausreichendes Angebot an kurzrasigem Grünland in Kombination mit Baumhöhlen, sicheren Tageseinständen, Ruf- und Ansitzwarten. Als Brutplätze werden Höhlen in alten freistehenden Bäumen (v. a. Obstgehölze und Kopfweiden), spezielle Nistkästen („Steinkauzröhren“) oder Nischen in Gebäuden oder Felswänden genutzt. Zur Nahrungssuche dienen Flächen mit kurzer Vegetation, vor allem Grünland mit zeitlich gestaffelter Mahd-/Beweidung, magere Saumbiotope, Gärten und Freiflächen im Umfeld bäuerlicher Betriebe. Im Winter ist der ungehinderte Zugang zu schneefreien Nahrungsflächen an und in Ställen und Scheunen notwendig.

Die Nahrung des Steinkauzes umfasst neben Wirbellosen ein großes Spektrum an Kleinsäugern, Vögeln, Amphibien und Reptilien, die überwiegend am Boden gegriffen werden. Hauptbeute der Altvögel sind Wühlmäuse. Während der Jungenaufzucht werden in großer Menge auch Insekten (Heuschrecken, Käfer) und sonstige Wirbellose (Asseln, Regenwürmer) verfüttert. In der Hauptfütterungszeit kann der Steinkauz auch tagaktiv sein. Vögel können als Ersatznahrung im Winter bei hoher Schneedeckung eine große Rolle spielen.

Im Regelfall gibt es bei den Steinkäuzen eine Jahresbrut, in seltenen Fällen zwei. Geht das erst Gelege frühzeitig verloren, kann das Paar zu einer Ersatzbrut schreiten, die meistens in einer anderen Höhle stattfindet. Die Eiablage erfolgt in Baumhöhlen, Nistkästen und Gebäudenischen. In Südeuropa werden regelmäßig auch Erdhöhlen, Felsnischen und Steinhaufen/-mauern genutzt. Nistmaterial wird nicht eingetragen, auf dem Höhlenboden befindliches Substrat wird zu einer Vertiefung ausgeformt, in die die Eier gelegt werden. Das Weibchen legt 3-5 Eier, die 27-28 Tage bebrütet werden. Die Jungen verlassen mit 30-35 Tagen erstmals die Bruthöhle, kehren aber tagsüber zum Ruhen in die Höhle zurück. Sie werden noch ca. 1 Monat gefüttert. Im Alter von 2-3 Monaten verlassen sie das Elternrevier.

Steinkäuze erreichen die Geschlechtsreife im 1. Lebensjahr. Das Höchstalter deutscher Ringvögel liegt bei über 15 Jahren (Bairlein et a. 2014).

Die Mehrzahl der Altvögel hält sich ganzjährig im Brutrevier auf. Jungvögel verstreichen dagegen in alle Richtungen, siedeln sich jedoch meist in Entfernungen von weniger als 20 km vom Geburtsort an. Für einzelne Vögel sind Wanderungen bis 750 km belegt. Die Auswertung von Ringfunden zeigt, dass ein Individuenaustausch der deutschen Brutpopulationen untereinander und mit denen der Nachbarländer erfolgt (Bairlein et a. 2014).

Überregionale Verbreitung

Das Areal erstreckt sich über das nördliche Afrika und Europa, Vorder- und Zentralasien bis ins fernöstliche Russland und Korea. In Europa reicht das natürliche Verbreitungsgebiet nördlich bis nach Dänemark (Nordjütland) und das Grenzgebiet Estland/Lettland. In Großbritannien wurde der Steinkauz erfolgreich eingebürgert. In Deutschland ist der Steinkauz aktuell nur noch sehr ungleichmäßig verbreitet. Etwa Dreiviertel der 8.000-9.500 deutschen Brutpaare siedeln in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Teilen Niedersachsens. Außerdem existieren in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg noch nennenswerte Bestände. Die Populationen in den ostdeutschen Bundesländern, in Bayern und dem östlichen Teil Niedersachsens sind dagegen bis auf isolierte Restgebiete fast erloschen.

Vorkommen

Langfristiger Bestandstrend

starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

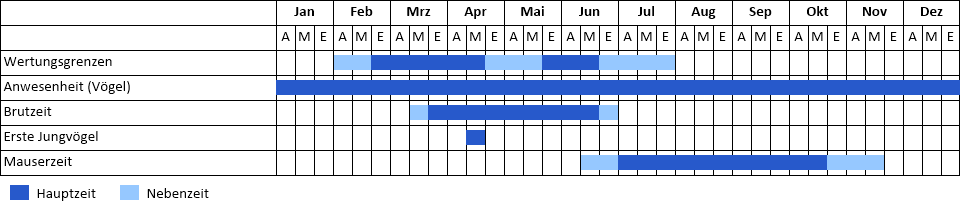

Phänologie

Phänogramm

Sonstiges

Literatur

Baierlein, F.; Dierschke, J.; Dierschke, V. ; Salewski, V.; Geiter, O.; Hüppop, K.; Köppen, U. & Fiedler, W. (2014): Atlas des Vogelzugs. Ringfunde deutscher Brut- und Gastvögel. – Aula-Verlag Wiebelsheim: 567 S.

Bauer, H.-G., Bezzel, E. & Fiedler, W. (Hrsg.) (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 1: Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel. – AULA-Verlag Wiebelsheim: 808 S.

Fünfstück, H.-J., Ebert, A., Weiß, I. (2010): Taschenlexikon der Vögel Deutschlands. - Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim: 685 S.

Schönn, S., W. Scherzinger, K.-M. Exo & R. Ille (1991): Der Steinkauz. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 606. – A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt: 237 S.

Steffens, R., D. Saemann & K. Grössler (1998 ): Die Vogelwelt Sachsens. – Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm: 530 S.

Steffens, R., Nachtigall, W., Rau, S., Trapp, H. & Ulbricht, J. (2013): Brutvögel in Sachsen. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden: 656 S.

Stickroth, H. (2005): Brutvögel (Aves). - In: Günther, A., Nigmann, U., Achtziger, R. & Gruttke, H. (Bearb.) (2005): Analyse der Gefährdungsursachen von planungsrelevanten Tiergruppen in Deutschland. - Naturschutz und Biodiversität 21: 113-175

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T. S., Schröder, K. & Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Dachverbandes der Deutschen Avifaunisten DDA (Hrsg.) – Mugler Druck-Service, Hohenstein-Ernstthal: 790 S.

Südbeck, P.; Bauer, H.-G.; Boschert, M.; Boye, P. & Knief, W. (2007): Rote Liste und Gesamtartenliste der Brutvögel (Aves) Deutschlands. 4. Fassung, 30. November 2007. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 159-227

Urs N. Glutz von Blotzheim (Hrsg.): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Mit einem Lexikon ornithologischer Fachbegriffe von Ralf Wassmann. Vogelzug-Verlag, Wiebelsheim 2004, ISBN 3-923527-00-4 (CD-ROM für Windows, MacOS, Unix usw., als PDF-Datei: 15.718 Buchseiten mit 3200 Abbildungen).