Elaphrus ullrichii W. Redtenbacher, 1842 / Smaragdgrüner Uferläufer

Synonyme

Elaphrus ulrichi auct., Elaphrus ulrichii Gaubil, 1849, Elaphrus beraneki Reitter, 1887, Elaphrus baraneki Semenov, 1895

Rechtlicher Schutz und Rote Liste

| Rote Liste Deutschland: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

| Rote Liste Sachsen: | 1 ((akut) vom Aussterben bedroht) |

Allgemeine Arteninformationen

Kennzeichen

Seinem äußeren Erscheinungsbild folgend wurde für die Art der Name Smaragdgrüner Uferläufer als deutsche Bezeichnung vergeben. Die Imagines von Elaphrus ullrichii sind von Elaphrus aureus durch die leuchtende Grünfärbung des Halsschildes und der Flügeldeckenseitenränder und von Elaphrus riparius durch die unbehaarte Vorderbrust sowie aufgehellte Schenkel gut zu unterscheiden.

Biologie und Ökologie

Elaphrus ullrichii ist ein hochstenökes Faunenelement dynamischer Flussauensysteme. Als tagaktiver Jäger teilt sich die Art in spezifischer Einnischung mit E. riparius und E. aureus bestimmte eng begrenzte Bereiche innerhalb des Biotopes Flussaue und besetzt dort nur ausgewählte Habitate. Untersuchungen zum Nahrungsspektrum explizit dieser Art liegen bislang nicht vor. Aufgrund der ähnlichen Lebensweise können aber, wie bei E. aureus, Spinnen, Springschwänze und Regenwürmer angenommen werden (BAUER & BATH 1976, GÜNTHER & HÖLSCHER 2004). Die Lebensdauer beträgt ähnlich wie bei den anderen Arten etwa ein Jahr.

Überregionale Verbreitung

Es handelt sich um eine Art, die Flussauensysteme Mittel- und Südeuropas, südlich etwa bis Slowenien - Bulgarien und östlich bis in das westliche Rumänien und die westliche Ukraine besiedelt. Alle Meldungen für die Schweiz erwiesen sich als falsch (MARGGI mündl.). In Mitteleuropa sind nur noch sehr wenige rezente Vorkommen in Österreich, Slowakei und Deutschland.

Erhaltungszustand

ungünstig-schlecht

Hinweise Erhaltungszustand

In ganz Mitteleuropa akut vom Aussterben bedroht.

Prüfung und Erfassung

Verantwortlichkeit (Auswahl)

In hohem Maße verantwortlich

Einstufung nach F+E-Projekt Artenschutzkonzeption 2012

Allgemeine Maßnahmen in Lebensräumen, Priorität 1 (höchste)

Relevanz bei Eingriffen

- Wasserbau

Untersuchungsstandards

Die Erfassung von Elaphrus ullrichii gestaltet sich verhältnismäßig einfach. Sie ist am zweckmäßigsten während der Hauptaktivitätszeit durch Handaufsammlungen im Vorzugshabitat zu realisieren. Die Bestimmung gelingt versierten Artenkennern mit einer guten Einschlaglupe auch im Gelände, jedoch ist die Aufbewahrung von einzelnen Belegen erforderlich. Hier muss auf die hohe Verantwortung des Erfassers für die lokale Population hingewiesen werden!

Vorkommen

Status Etablierung

Indigene, Ureinheimische (Reproduktion)

Bemerkung zum Status

Die bisher einzigen rezenten (1995) sächsischen Funde stammen aus dem Zschopautal bei Lichtenwalde. Ob die Art dort oder in der Nähe noch existiert ist nicht bekannt (GEBERT 2003, 2006).

Nachweisabsicherung

Ja

Langfristiger Bestandstrend

sehr starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend

gleichbleibend

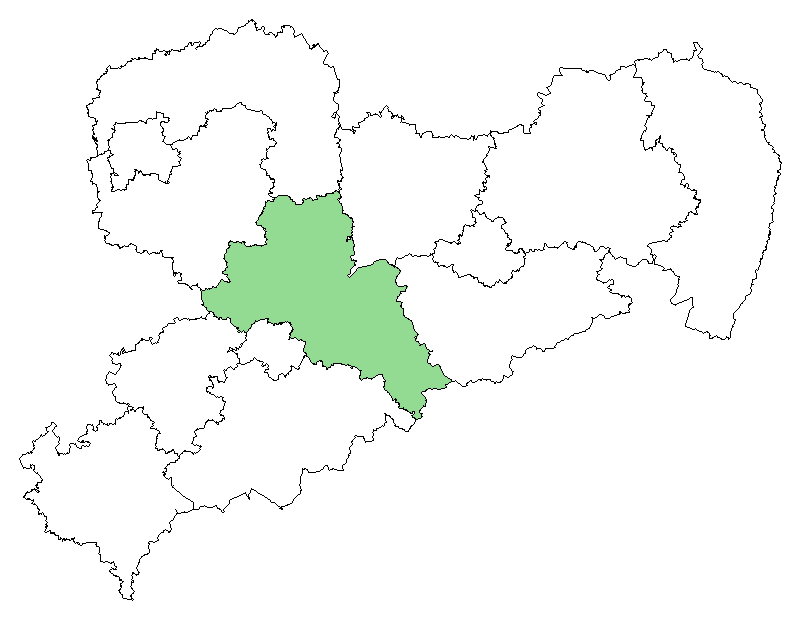

Verbreitungskarte

Bestand

Aus Sachsen liegen insgesamt lediglich drei belegbare Nachweise vor. Nur einer davon ist „aktuell“, die beiden anderen ohne Datumsangabe stammen aus „Dresden“, bzw. „Großes Gehege“ womit sicher in beiden Fällen die Elbaue nahe des Ostragheges anzunehmen ist. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts waren dort ausgedehnte, unverbaute Auen- und Auwaldgesellschaften zu finden (Gemälde C. D. Friedrich 1832 "Großes Gehege" – Gemäldegalerie Neue Meister - Dresden).

Regionales Vorkommen

- Chemnitz/Ob. Erzgebirge: Nachweis ab 1980

Verbreitung und Einbürgerung

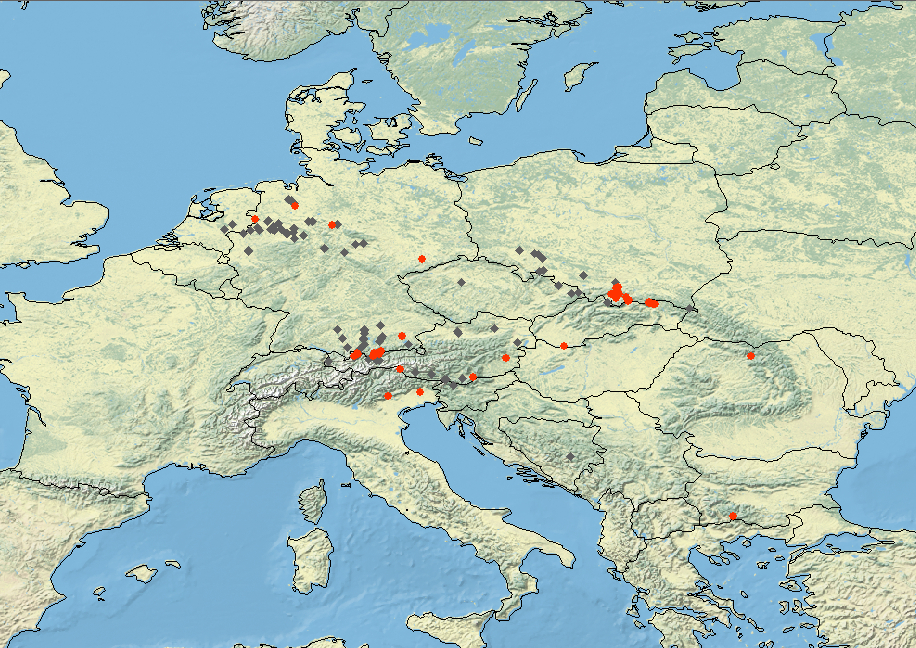

Sowohl durch Auswertung von Sammlungen, Kollegenbefragungen als auch durch umfassende Literaturrecherchen sind zahlreiche Belege aus Mittel- und Südosteuropa bekannt. Nach vorliegenden Daten existieren nur noch in Deutschland, Österreich Rumänien, Slowakei und Slowenien vitale Populationen. Viele Länder mit früheren Vorkommen zählen Elaphrus ullrichii zu den verschollenen bzw. ausgestorbenen Arten. In Deutschland war die Art noch vor 100 Jahren verhältnismäßig weit verbreitet. In Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Thüringen und Baden-Württemberg ist die Art leider bereits ausgestorben. Aktuell gibt es nur noch wenige Bundesländer mit vitalen Vorkommen (Niedersachsen - 1, Sachsen - 1, Bayern – (3?)).

Vorkommenskarte

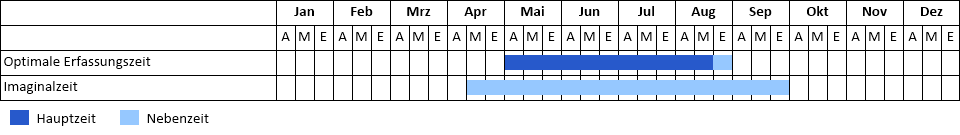

Phänologie

Phänogramm

Erläuterung Phänologie

Nach spärlich vorhandenen präzisen Daten ist die Art während der Vegetationsperiode von April bis in den September aktiv. Es scheint einen Aktivitätsschwerpunkt im Hochsommer zwischen Juli und August zu geben. (Hierbei wurden Daten aus dem Gesamtareal der Art herangezogen.)

Lebensraum

Elaphrus ullrichii siedelt in ausgedehnten naturnahen Rohbodenstrukturen mittlerer und größerer Flüsse vom Bergland bis ins Tiefland. Eine Annahme von Sekundärhabitaten wie es von anderen uferbewohnenden Laufkäfern bekannt ist, wurde bislang nicht festgestellt. Zur Habitatwahl existieren regional unterschiedliche Angaben. Zum einen werden bisweilen deutlich vom Ufer entfernte Sedimentauflagen (Sand) mit spärlicher Vegetationsdecke angegeben (BAUER & BATH 1976), zum anderen jedoch auch stark sonnenbeschienene Skelettböden in Ufernähe (PAILL 2003) oder halbschattige Bereiche (Weidengebüsche mit offenen sandigen Patches und geringer uferbegleitender Vegetation (z.B. Rohrglanzröhrichte) EGGER mündlich.

Lebensräume nach Artenschutzrecht

Anhand der Auswertung bekannter Funddaten besiedelt die Art in Deutschland partiell Hartholzauewälder und Weichholzauewälder mit frischen Sedimentauflagen.

Habitatkomplexe

- Fließgewässer, Quellen

Habitatkomplexe Reproduktion

- Fließgewässer, Quellen

Ökologische Charakterisierung

- Ufer

Management

Beurteilung

Nur in wenigen Fällen wurden artspezifisch geeignete Habitate gezielt auf Vorkommen von Elaphrus ullrichii geprüft. Hier besteht Forschungsbedarf, da Sachsen eine sehr hohe Verantwortung für den Schutz der wenigen Populationen innerhalb Deutschlands trägt.

Management

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen sind die Erhaltung verbliebener besiedlungsfähiger Abschnitte der Zschopau, Mulde und weiterer Flüsse. Derartige Maßnahmen könnten darin bestehen, den Geschiebetransport in die Auen nicht weiter als bisher zu unterbinden, den Hochwasserschutz und Uferbefestigung nur dort zu forcieren, wo tatsächlich Infrastruktur bei Hochwasser ernsthaft gefährdet wird. Sicher sind kleinflächige Sanduferflächen geeignet als Trittstein zu fungieren. Dem Flächenanspruch für stabile Populationen vieler und besonders dieser Art entsprechend muss aber der Rückgang dieser großflächigen Sandufer aufgehalten oder umgekehrt werden (METZNER 2004, PAILL 2003).Weiterhin sollten alle Möglichkeiten der Renaturierung von Flüssen genutzt werden (Rückbau von Querverbauungen und Uferbefestigungen). Der dramatische Rückgang der Indikatorart (Karten 2 und 3 Europa) zeigt den Handlungsbedarf zum Erhalt der letzten Vorkommen in Deutschland und die Verantwortlichkeit Sachsen für den Erhalt der Art. Die Wasserrahmenrichtlinie der EU (2000) lässt hier verschiedene Optionen zur Umsetzung von Naturschutzinteressen zu. Der Erfolg wird nicht ausbleiben (METZNER 2004). Es besteht eine hohe Relevanz bei der Eingriffsplanung im Bereich Wasserbau, Nutzung von Auen (Bauleitplanung).

Karte zur Schutzstrategie

Weitere Informationen

Die grauen Punkte stellen alle Nachweise (ohne zeitliche Einschränkung) dar. Die roten Punkte zeigen rezente Vorkommen in Mitteleuropa.

Gefährdungen

Als Bewohner dynamischer Flussauen wird Elaphrus ullrichii durch Unterbindung der natürlichen Fließgewässerdynamik und damit durch Arealverlust am stärksten beeinträchtigt. Alle Maßnahmen die zur Unterbindung der natürlichen Fließgewässerdynamik führen, dazu zählen Querverbauungen wie Wehre, Staubecken, Schleusen, Kraftwerksanlagen sowie Ufereinfassungen- und Bebauungen, gelten als Gefährdungsursachen.

Sonstiges

Literatur

Die Literaturliste beinhaltet wesentliche Beiträge zur Art, auch wenn sie hier nicht im Artensteckbrief zitiert wurden. Es wurden, sofern verfügbar, ausschließlich die Primärquellen zitiert. BARNER, K. (1949): Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld. - Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster 12, 1-28. BAUER, T. & M. BATH (1976): Zur etho-ökologischen Differenzierung und Nischenbildung der Raschkäfer-Arten Elaphrus riparius, aureus und ulrichi (Coleoptera: Carabidae). – Entomologica germancia 2 (3): 209-216. GEBERT, J. (2003): Kommentiertes Verzeichnis der Sandlaufkäfer und Laufkäfer des Freistaates Sachsen (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae), (Stand 2003). - Mitteilungen der Sächsischen Entomologen 63: 3-17. Mittweida. GEBERT, J. (2006): Die Sandlaufkäfer und Laufkäfer von Sachsen, Beiträge zur Insektenfauna Sachsens, Teil 1, Band 4 (Cicindelini-Loricerini). - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 10: 180 S. Dresden. GERHARDT, J. (1910): Verzeichnis der Käfer Schlesiens preußischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. – Dritte, neubearbeitete Auflage, 1-37 -Verlag von Julius Springer Berlin. GERSDORF, E. & K. KUNTZE (1957): Zur Faunistik der Carabiden Niedersachsens. – Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 103: 101-136. Barner, K. (1949): Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld. - Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster 12, 1-28. Hannig, K. (2005): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil VI. - Natur und Heimat 65, 49-60. Hannig, K. & A. Schwerk (2001): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil III. - Natur und Heimat (Münster) 61 HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer, Band 1, Adephaga - Caraboidea. - Krefeld, 1 - 463. LETZNER, K. (1871): Verzeichnis der Käfer Schlesiens. - Zeitschrift für Entomologie (Hrsg. Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau) Neue Folge, Zweites Heft, im Selbstverlag: 180 S. LOHSE, G. A. (1954): Die Laufkäfer des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins. - Verhandlungen des Vereins naturwissenschaftlicher Heimatforschung Hamburg (Stade) 31, 1-39 und S. 116. METZNER, J. (2004). Die Wiederzulassung dynamischer Fließgewässerprozesse an Main und Rodach und ihre Auswirkungen auf Laufkäferzönosen (Coleoptera, Carabidae). - Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universität Bayreuth: 177 S. PAILL, W. (2003): Laufkäfer als Indikatoren zum Management der Enns- und Johnsbachufer im NP Gesäuse – Endbericht im Auftrag der Nationalpark Gesäuse GmbH: 37 S.

Bearbeitungsstand und Bearbeiter des Artensteckbriefes

Stand 13.04.2013; Bearbeiter: Jörg Gebert (EFG)